刘三姐戏曲作为中国民间艺术的瑰宝,起源于广西壮族地区的民间传说,历经数百年演变,成为集歌、舞、戏于一体的综合艺术形式,其故事以“歌仙”刘三姐为核心,通过山歌对唱、生活场景再现,展现了壮族人民的生活智慧、反抗精神与对自由的追求,是岭南文化的重要符号。

刘三姐戏曲的起源可追溯至唐宋时期,壮族先民以山歌为载体记录生活、表达情感,刘三姐作为传说中的歌仙,其形象逐渐成为民间反抗压迫、歌颂劳动的精神象征,明清时期,随着地方戏曲的发展,刘三姐的故事被融入彩调剧、壮剧等剧种,形成了初步的戏曲框架,20世纪60年代,广西文艺工作者对民间传说进行整理改编,创作了经典剧目《刘三姐》,通过电影、戏曲等形式推向全国,使其成为家喻户晓的艺术形象。

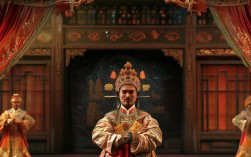

刘三姐戏曲的艺术特色鲜明,集中体现在“以歌代言、以舞传情”的表演形式上,全剧以山歌为主线,歌词多采用方言俚语,比喻生动、双关巧妙,如“山歌好比春江水,不怕滩险湾又多”等经典唱段,既富有生活气息,又蕴含深刻哲理,音乐上融合了壮族山歌的羽调式、五声音阶,配以竹笛、铜鼓等民族乐器,形成高亢婉转的旋律,表演中,演员结合采茶、绣球、渔猎等生活动作,载歌载舞,营造出浓郁的民族风情,角色塑造上,刘三姐聪慧勇敢、敢于反抗地主恶霸,阿牛哥勤劳朴实,莫怀仁贪婪霸道,形象鲜明,冲突激烈,戏剧张力十足。

代表剧目中,1960年广西彩调剧团创演的《刘三姐》最为经典,全剧分为“对歌斗智”“抗税拒租”“情定茶山”等场次,通过刘三姐与秀才、莫怀仁的山歌对决,揭露封建剥削,歌颂劳动人民的智慧与爱情,剧中“三月三歌圩”“划船对歌”等场景,将壮族民俗与戏曲完美结合,成为舞台经典。《刘三姐与秀才》《歌圩风波》等剧目也从不同角度拓展了故事内涵,既有对传统的坚守,也有对时代精神的呼应。

刘三姐戏曲的文化意义深远,它不仅是壮族文化的“活化石”,承载着民族历史记忆与审美情趣,更以其反抗压迫、追求平等的主题,成为鼓舞人民的精神力量,2006年,“刘三姐歌谣”被列入国家级非物质文化遗产名录,其艺术价值与文化认同得到进一步彰显,刘三姐戏曲仍活跃于舞台,并通过现代传媒走进校园、社区,成为连接传统与当代的文化纽带。

相关问答FAQs

Q1:刘三姐戏曲的主要剧种有哪些?

A:刘三姐戏曲主要流传于广西地区,代表性剧种包括彩调剧、壮剧、桂剧等,其中彩调剧因其轻快活泼的表演风格,最适合表现刘三姐山歌对唱的生活场景,1960年的经典版《刘三姐》即由广西彩调剧团创演;壮剧则融入更多壮族祭祀、歌舞元素,更具民族特色;桂剧作为广西主要地方戏,也曾改编演出刘三姐故事,唱腔更为高亢激昂。

Q2:刘三姐山歌对唱的艺术特点是什么?

A:刘三姐山歌对唱的艺术特点主要体现在三个方面:一是语言生动,多用方言俚语和比喻、双关,如“妹像鲜花山间开,哥像蜜蜂采花来”,既通俗易懂又富含诗意;二是即兴性强,歌词多根据现场情境创作,考验演员的机智与反应;三是曲调丰富,融合了壮族山歌的“欢”“西”“比”等腔调,节奏自由灵活,既能表达欢快喜悦,也能抒发悲愤反抗,具有极强的感染力。