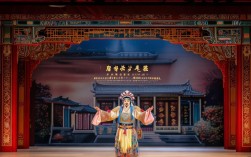

《卖苗郎》是豫剧传统经典剧目之一,以家庭伦理为题材,通过细腻的情感刻画和跌宕起伏的剧情,展现了古代女性的坚韧与母爱,成为豫剧舞台上久演不衰的代表作品,故事发生在古代,贫苦书生张文达为生计所迫,撇下妻儿赵锦棠与幼子苗郎外出谋生,一去十余年杳无音信,其间,赵锦棠孝敬公婆、抚养幼子,却因连年灾荒、家徒四壁,公婆相继饿死,为安葬双亲、换取活命粮,她含泪将年幼的苗郎卖与富户,自己则前往南京寻找丈夫,历经波折,张文达已高中状元,夫妻在公婆坟前重逢,最终骨肉团圆,以悲剧始、喜剧终的结构,传递了“善有善报”的传统价值观。

作为豫剧的“唱做并重”剧目,《卖苗郎》的艺术魅力集中体现在唱腔与表演的双重感染力上,唱腔上,该剧以豫剧“豫东调”为基础,融合“豫西调”的深沉,形成刚柔并济的风格,主角赵锦棠的唱段堪称经典,如《见坟头不由人泪如雨下》一折,以慢板起腔,“见坟头不由人泪如雨下”一句便通过下滑音和颤音的运用,将人物面对公婆坟茔的悲恸与无助层层递进;转至二八板时,“想当年张郎他离家去”的叙述,节奏由缓入急,字字含泪却又隐含坚韧;高潮处的流水板“卖苗郎啊,实无奈”,更是以高亢激越的唱腔,将母亲卖子时的撕心裂肺与决绝刻画得入木三分,表演上,演员通过“跪步”“甩袖”“白水袖”等程式化动作,外化人物内心:赵锦棠卖子前反复抚摸儿子头发的细节、跪地爬行时的颤抖身躯,以及与丈夫重逢时从错愕到失声痛哭再到破涕为笑的表情变化,均以细腻的肢体语言强化了戏剧张力,让观众在“听戏”之外更能“入戏”。

该剧的人物塑造也极具典型性,赵锦棠是传统女性“孝、贤、忍、坚”的集大成者,她既符合封建礼教对“贤妻良母”的期待,又以“卖子”这一极端行为突破了对女性的柔弱想象,展现出为家庭牺牲的伟大母爱;张文达则从“负心郎”到“悔过夫”的转变,暗含了传统戏曲“劝人向善”的教化意义;而幼子苗郎的天真懵懂与不知离别之痛,更反衬出母亲抉择的悲怆,这些鲜活的人物共同构成了豫剧舞台上的经典群像,也让《卖苗郎》超越了简单的家庭伦理故事,成为反映社会现实与人性光辉的载体。

在豫剧发展史上,《卖苗郎》的流传离不开历代艺术家的打磨与传承,从早期豫剧“三鼎甲”之一的常香玉先生以“豫西调”演绎的悲怆版本,到后来唐喜成、阎立品等名家结合自身流派特色进行的创新,该剧在唱腔设计、舞台调度上不断丰富,既保留了传统韵味,又融入了现代审美,它已成为豫剧演员“开坯子”的必修剧目,许多青年演员通过演绎赵锦棠,深入理解了豫剧“以情带声、声情并茂”的艺术精髓。

《卖苗郎》核心艺术元素一览表 | 元素类型 | 具体内容 | 艺术效果 | |----------|----------|----------| | 唱腔设计 | 豫东调与豫西调融合,慢板、二八板、流水板交替 | 情感层次丰富,悲怆中见坚韧,凸显人物内心冲突 | | 表演程式 | 跪步、甩袖、白水袖、面部表情特写 | 外化人物痛苦与挣扎,增强戏剧感染力 | | 主题思想 | 孝道、母爱、坚韧、善恶有报 | 传递传统价值观,引发观众共鸣 | | 人物塑造 | 赵锦棠(孝坚贤)、张文达(悔义)、苗郎(纯悲) | 构建经典群像,展现人性复杂与光辉 |

FAQs

-

《卖苗郎》与其他“卖子”题材戏曲(如《三娘教子》)有何区别?

《卖苗郎》与《三娘教子》均以“卖子”为核心情节,但侧重点不同:《卖苗郎》更突出母亲在极端贫困下的无奈抉择与坚韧,强调“母爱”的伟大与牺牲,结局为团圆,带有世俗化的“善有善报”色彩;而《三娘教子》则侧重“教子”的过程,通过三娘含辛茹苦抚养义子,最终使其功成名就,更强调“孝道”与“守节”,人物关系上涉及“义子”而非亲生子,主题更具教化意味。

-

现代豫剧演出中,《卖苗郎》在剧本或表演上有哪些创新?

现代演出在保留传统唱腔框架的基础上,对剧本进行了精简,删减了部分封建说教情节,强化了赵锦棠的独立人格与母爱主题;表演上融入了现代舞台技术,如灯光、音效的配合,卖子”场景中用冷光与慢动作突出悲怆感;青年演员尝试结合自身嗓音条件,在豫东调的高亢中融入流行音乐的气息控制,使唱腔更贴近当代观众审美,但“跪步”“甩袖”等核心程式仍被严格保留,确保了豫剧的“根”与“魂”。