京剧苗青娘剧本是传统京剧中的经典剧目之一,以女性英雄为主角,展现其刚毅果敢、武艺高强的形象,同时融入家国情怀与儿女情长,具有浓郁的京剧艺术特色,剧中苗青娘多为刀马旦应工,集唱、念、做、打于一体,通过程式化的表演塑造出鲜活的人物形象。

剧情梗概围绕苗青娘的身世与经历展开:北宋时期,山东青州苗家庄庄主之女苗青娘,自幼随父习武,练就一身过硬本领,因当地知府贪赃枉法,勾结辽国意图谋反,强抢民女,苗青娘愤而带领庄丁反抗,占据青风寨自保,知府派兵围剿,苗青娘率众迎战,以精湛武艺大败官兵,后朝廷派杨宗保为帅,前往招安剿匪,苗青娘初时误会杨宗保与知府一丘之貉,两军交战,经杨宗保解释真相,苗青娘得知知府通敌卖国,遂决定归顺朝廷,与杨宗保联手大破辽军,最终被封为“巾帼将军”,保家卫国。

人物塑造上,苗青娘是核心角色,性格兼具江湖儿女的豪爽与大家闺秀的细腻,她武艺超群,擅长枪法,舞台表演中“打出手”“翻跌”等技巧运用娴熟,如“枪挑灯花”“鞭扫落叶”等桥段,展现其英姿飒爽;她在“闻听辽国犯边疆”等唱段中,以西皮二黄结合的唱腔抒发忧国忧民之情,情感真挚动人,杨宗保作为老生角色,沉稳持重,与苗青娘从敌对到合作的情感转变,为剧目增添了几分柔情,反派知府则由净角应工,勾脸谱、唱大花脸,凸显其阴险狡诈的反派形象。

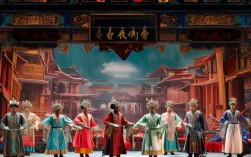

艺术特色方面,剧本在结构上遵循京剧“起承转合”的传统,分为“起寨抗官兵”“宗保来招安”“真相大白”“大破辽军”四个段落,情节跌宕起伏,唱腔设计上,苗青娘的核心唱段如《青风寨上战旗飘》(西皮导板、原板),节奏明快,表现其豪迈气概;《月下沉思念故乡》(二黄慢板),旋律婉转,流露其思乡之情,念白则采用韵白与京白结合,如与官兵对骂时用京白凸显泼辣,与杨宗保对话时用韵白体现修养,武戏部分,“开打”套路丰富,既有“小快枪”“对刀”等单人对决,也有“群战”“阵战”等宏大场面,配合锣鼓经的节奏变化,极具观赏性,服饰道具上,苗青娘常穿女靠(红色或蓝色,绣虎头纹),头戴翎子、狐尾,手持红缨枪或双刀,威风凛凛;杨宗保则穿白靠、插雉翎,凸显年轻将领的英武。

剧目信息及艺术特色可概括如下:

| 项目 | |

|---|---|

| 剧目类型 | 本戏(传统武戏) |

| 主要行当 | 刀马旦(苗青娘)、老生(杨宗保)、净角(知府)、武生(苗刚) |

| 核心唱段 | 《青风寨上战旗飘》(西皮)、《月下沉思念故乡》(二黄) |

| 经典桥段 | 青风寨抗官兵、杨宗保招安、枪挑辽将、封将庆功 |

| 表演特色 | 刀马旦“打出手”技巧、西皮二黄融合唱腔、女靠翎子服饰、群战阵势 |

京剧苗青娘剧本通过塑造苗青娘这一巾帼英雄形象,既展现了京剧武戏的惊险刺激,又融入了文戏的情感细腻,传递了“忠孝节义”的传统价值观,其程式化的表演、丰富的唱腔设计、跌宕的剧情,使其成为京剧舞台上久演不衰的经典剧目,也为研究京剧女性角色塑造提供了重要范例。

FAQs

-

问:苗青娘的刀马旦表演有哪些标志性技巧?

答:苗青娘的刀马旦表演以“打出手”“翎子功”“靠功”为核心技巧。“打出手”指演员与对手配合,用枪、刀等兵器在空中抛接,如“枪背花”“刀过脖”等,展现武艺高强;“翎子功”通过头部动作操控翎子(雉尾)的摆动,表现情绪变化,如愤怒时翎子直立、喜悦时左右摆动;“靠功”则是穿着铠甲完成“起霸”“走边”等身段,要求动作干净利落,凸显英武气概。 -

问:京剧《苗青娘》与其他以女性为主角的武戏(如《穆桂英挂帅》)有何区别?

答:两者虽同属巾帼英雄题材,但侧重点不同。《穆桂英挂帅》以“挂帅”为核心,展现穆桂英从隐居到出征的家国担当,唱腔偏重抒发情怀,表演中“帅”的威严更突出;《苗青娘》则侧重“反抗”与“成长”,通过对抗官兵、归顺朝廷的情节,塑造其从江湖女杰到国家栋梁的转变,武戏比重更大,“打出手”“群战”等技巧运用更频繁,人物性格更具泼辣鲜活的江湖气。