豫剧作为中国流传最广的地方剧种之一,以其高亢激越的唱腔、贴近生活的表演和深厚的人文底蕴,成为中原文化的重要载体,在众多豫剧经典剧目中,《秦香莲》无疑是家喻户晓的代表作品,而将其搬上银幕的老电影版本,更是几代人心中的集体记忆,不仅让戏曲艺术突破舞台限制走向全国,更让“包青天”“秦香莲”等形象深入人心,成为传统戏曲与现代影像结合的典范之作。

豫剧老电影《秦香莲》的故事源于民间传说,经戏曲艺人代代加工完善,最终形成一部兼具道德教化与戏剧冲突的完整作品,剧情围绕秦香莲的坎坷遭遇展开:北宋年间,丈夫陈世进京赶考,多年杳无音信,秦香莲独自抚养一双儿女,历经饥荒苦楚,最终携子上京寻夫,此时的陈世早已高中状元,被招为驸马,不仅不认妻儿,反将其母子赶出府邸,秦香莲悲愤交加,拦轿喊冤,幸得开封府尹包拯秉公执法,面对公主与国太的施压,包拯不顾权贵,最终将忘恩负义的陈世铡于铡刀之下,为秦香莲讨回了公道,这个故事以“善恶有报”为核心,通过家庭伦理的悲剧折射社会现实,既展现了古代女性的坚韧与善良,也批判了封建科举制度对人性的扭曲,具有强烈的情感冲击力和思想深度。

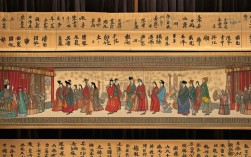

作为一部改编自舞台剧的戏曲电影,其在艺术呈现上既保留了豫剧的本体特色,又融入了电影语言的独特优势,在唱腔设计上,影片充分展现了豫剧“豫东调”“豫西调”的融合魅力,主演常香玉先生以醇厚刚健的“常派”唱腔塑造秦香莲形象,见皇姑”一场戏中,秦香莲的唱段从低回婉转的【慢板】到激愤控诉的【二八板】,层层递进,将人物的悲苦、愤怒与绝望表现得淋漓尽致,“他夫妻不把良心变,反把奴家赶外边”的唱词,字字含泪,声声泣血,成为豫剧经典唱段,在表演方面,戏曲电影通过镜头特写捕捉演员的眼神、手势等细节,强化了舞台表演的感染力,常香玉先生饰演秦香莲时,既有戏曲程式化的身段动作(如跪步、甩袖),又有贴近生活的生活化表情,当陈世不认妻时,她眼神中的错愕、失望到决绝,通过电影特写镜头被放大,让观众直观感受到人物内心的剧烈波动,影片在场景布置上兼顾戏曲的写意与电影的写实,开封府的庄重、驸马府的奢华与秦香莲家徒四壁的贫苦形成鲜明对比,通过视觉符号强化了戏剧冲突。

从文化影响来看,豫剧老电影《秦香莲》的价值远超一部艺术作品本身,它诞生于20世纪50年代(1956年由长春电影制片厂拍摄,河南豫剧二团演出),正值新中国戏曲改革与电影事业发展的初期,影片将豫剧这一地方剧种推向全国,让许多从未接触过戏曲的观众通过银幕认识了河南梆子的魅力,极大地拓展了豫剧的受众群体,影片中“包拯铡美案”的故事,以艺术形式强化了“法律面前人人平等”的朴素观念,契合了新中国成立初期倡导的公平正义价值观,成为当时极具社会教育意义的文艺作品,对于几代中国人而言,这部电影不仅是戏曲启蒙,更是道德认知的载体:“秦香莲”的贤良坚韧、“包青天”的刚正不阿,早已超越戏剧角色,成为文化符号,至今仍被频繁引用、改编,衍生出话剧、电视剧、动画等多种艺术形式,展现出经典IP的持久生命力。

| 项目 | |

|---|---|

| 片名 | 《秦香莲》(豫剧电影) |

| 导演 | (舞台版导演:樊粹庭;电影版导演:杨文彦,具体需以官方资料为准) |

| 主演 | 常香玉(饰秦香莲)、李斯忠(饰包拯)、吴碧波(饰陈世) |

| 上映时间 | 1956年 |

| 剧种 | 豫剧(河南梆子) |

| 经典唱段 | 《见皇姑》《夸官》《铡美案》选段等 |

回望这部老电影,其艺术价值与社会意义依然值得深思,在影视技术飞速发展的今天,传统戏曲电影或许在画面质感上略显陈旧,但其对人物内心的深刻挖掘、对戏曲本体的尊重与传承,以及蕴含的传统文化精神,仍为当代文艺创作提供了重要借鉴,它提醒我们,经典之所以成为经典,不仅在于艺术形式的精湛,更在于其承载的文化基因与情感共鸣,能够跨越时代,持续打动人心。

FAQs

-

问:豫剧《秦香莲》与京剧《铡美案》有何区别?

答:两者故事主线相同,但剧种风格和艺术处理差异显著,豫剧《秦香莲》更侧重秦香莲的“悲”,唱腔高亢激越,生活气息浓厚,表演质朴细腻,常香玉版的秦香莲以“情”动人;京剧《铡美案》则突出包拯的“刚”,花脸唱腔雄浑豪放,程式化表演更强,马连良、裘盛戎等名家的演绎更强调戏剧冲突的激烈,整体风格更偏向“大江东去”的气势,豫剧版本中秦香莲的戏份更重,情感层次更丰富,而京剧版本中包拯的“铡美案”是核心高潮,人物塑造更具脸谱化特征。 -

问:老电影《秦香莲》对当代戏曲传承有何启示?

答:它证明了“传统艺术+现代媒介”的传播有效性,电影让豫剧突破地域限制,走向全国,甚至海外,这提示我们应善用新媒体平台(如短视频、直播、VR等)推广戏曲,吸引年轻受众,影片在保留戏曲本体特色(唱腔、程式)的同时,通过电影语言强化情感表达,这种“守正创新”的理念值得当代戏曲改编借鉴——既不能为了迎合市场丢失戏曲韵味,也不能因循守拒斥创新,影片以“道德教化”与“人性关怀”结合的内容内核打动观众,启示戏曲创作应扎根传统文化,关注现实情感,用故事传递普世价值,才能获得持久生命力。