豫剧常派作为豫剧艺术中影响深远的流派,以其“字正、腔圆、气足、味浓”的艺术特色和“刚健清新、朴实无华”的风格著称,而沈萍作为常派艺术的重要传承人,自幼浸润于戏曲艺术,在常香玉先生的悉心指导下,不仅深得常派精髓,更结合自身条件与时代审美,将这一流派发扬光大,成为豫剧舞台上兼具传统底蕴与时代活力的代表性人物,她的艺术生涯不仅是对常派艺术的坚守与诠释,更是一部豫剧传承与创新的生动实践史。

沈萍与常派艺术的缘分始于童年,上世纪70年代,她考入河南省戏曲学校,师从豫剧名家常香玉、常小玉等,系统学习豫剧表演与唱腔,常香玉先生对弟子要求极为严格,强调“戏比天大,艺无止境”,这一理念深深植根于沈萍的艺术观念中,在校期间,她不仅刻苦钻研基本功,从唱念做打的规范训练入手,更注重揣摩常派艺术的“情”——即以情带声、以情动人的表演内核,常香玉先生在教授《花木兰》《拷红》等经典剧目时,常强调“人物是戏的灵魂”,沈萍便反复研读剧本,结合历史背景与人物心理,将唱腔与表演融为一体,为日后的艺术创作打下坚实基础,毕业后,她进入河南省豫剧院三团(原河南省豫剧二团),成为常派艺术传承的中坚力量,在数十年的舞台实践中,逐渐形成了“刚柔相济、细腻传神”的个人风格,成为常派艺术在当代的重要代言人。

在唱腔艺术上,沈萍深得常派“吐字归音”“真假声结合”的精髓,又融入自身嗓音条件,形成了独具特色的演唱风格,常派唱腔以“豫东调”为基础,吸收“豫西调”的委婉,既有高亢激越的爆发力,又有低回婉转的细腻感,沈萍在继承这一特点的基础上,注重唱腔的层次感与情感表达的精准度,在《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的经典唱段,她通过声音的强弱对比、节奏的疾徐变化,既展现了花木兰替父从军的决心与豪迈,又通过“有许多女英雄,也把功劳建”的唱词传递出对女性力量的赞美,字字铿锵,句句含情,而在《大祭桩》中“哭楼”一选,她则运用“擞音”“滑音”等技巧,将黄桂英遭冤屈时的悲愤与绝望表现得淋漓尽致,唱腔如泣如诉,催人泪下,常香玉先生曾评价沈萍的演唱“有常派的根,又有自己的魂”,这一评价不仅肯定了她对传统的继承,更认可她在艺术创新上的探索,除了传统剧目,沈萍还积极参与现代戏的创作,如在《朝阳沟》中饰演银环,她将常派唱腔的醇厚与现代戏的生活化表演相结合,塑造了一个既有时代感又不失戏曲韵味的青年形象,拓展了常派艺术的现代表现力。

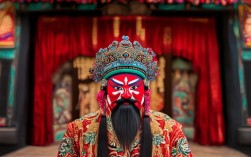

表演艺术上,沈萍强调“形神兼备”,以程式化的表演手段塑造鲜活的舞台人物,常派表演讲究“手眼身法步”的协调统一,注重“眼神”的运用,沈萍在此基础上,更注重人物内心世界的挖掘,在《拷红》中饰演红娘,她通过灵动的眼神、俏皮的台步和幽默的语言,将红娘机敏善良、敢爱敢恨的性格刻画得入木三分,尤其是“拷红”一场,她以一连串连贯的身段动作,将红娘与崔老夫人周旋时的紧张与机智表现得活灵活现,成为豫剧舞台上的经典红娘形象之一,而在《五世请缨》中饰演佘太君,她则通过稳健的台步、苍劲的唱腔和深沉的眼神,展现了这位老将“一门忠烈保家国”的豪情与悲壮,既有巾帼不让须眉的气势,又有暮年出征的无奈与坚定,表演层次丰富,感人至深,沈萍的表演之所以能打动观众,关键在于她始终将“人物”置于首位,无论是大家闺秀还是市井小民,无论是历史英雄还是普通百姓,她都能通过精准的表演赋予角色灵魂,让观众在欣赏艺术的同时,感受到人物的喜怒哀乐。

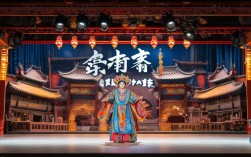

作为常派艺术的传承者,沈萍不仅致力于舞台实践,更将传承与创新作为己任,她深知,传统艺术的传承需要年轻一代的接力,她积极参与豫剧进校园、收徒传艺等活动,先后培养了一批青年演员,如王红丽、李金枝等,她们在继承常派艺术的基础上,形成了各自的艺术风格,成为豫剧界的中坚力量,沈萍还致力于常派艺术的数字化保存,参与录制《常派经典剧目选段》《沈萍豫剧演唱专辑》等音像资料,为后人留下了宝贵的艺术档案,她常说:“常派艺术不是博物馆里的文物,而是流动的活水,既要守住根,也要开新花。”在这一理念指导下,她尝试将豫剧与交响乐、现代舞等艺术形式结合,如创作交响乐伴奏的《花木兰》选段,既保留了豫剧的韵味,又增强了艺术的表现力,吸引了更多年轻观众关注豫剧、喜爱豫剧,她还多次参与国内外文化交流活动,将豫剧常派艺术推向世界,让更多人感受到中国传统戏曲的魅力。

数十年的艺术生涯中,沈萍获得了诸多荣誉与认可,她曾荣获“中国戏剧梅花奖”“文华表演奖”“国家级非物质文化遗产代表性传承人”等称号,但这些荣誉对她而言,只是艺术道路上的“加油站”,她始终保持着对艺术的敬畏之心,不断学习、不断探索,正如她在一次访谈中所说:“演员的生命在舞台上,只要还能唱,我就会一直站在舞台上,把最好的戏献给观众。”这种对艺术的执着与热爱,不仅成就了她的艺术人生,也为豫剧常派艺术的传承与发展注入了源源不断的动力。

相关问答FAQs

Q1:沈萍在传承常派艺术时,有哪些独特的教学方法?

A1:沈萍在传承常派艺术时,注重“因材施教”与“以情带艺”相结合,她认为每个演员的嗓音条件、性格特点不同,不能机械模仿,而要根据学员的具体情况调整教学方法,对于嗓音高亢的学员,她会强调常派“豫东调”的爆发力训练;对于嗓音甜美的学员,则侧重“豫西调”的婉转技巧,她强调“戏比天大”,要求学员在学戏前先“懂戏”,通过研读剧本、了解历史背景、揣摩人物心理,将情感融入唱腔与表演,做到“演谁像谁”,她还注重“口传心授”,将自己的舞台经验、表演心得毫无保留地传授给学员,并鼓励学员在学习传统的基础上大胆创新,形成个人风格。

Q2:沈萍的表演与常香玉先生相比,有哪些异同点?

A2:沈萍的表演与常香玉先生一脉相承,都体现了常派艺术“刚柔并济、朴实无华”的特色,但在个人风格上又有所差异,相同点在于:两者都注重“以情带声”,唱腔字正腔圆、情感饱满;表演上讲究“形神兼备”,通过程化动作塑造鲜活人物;艺术理念上坚守“戏比天大”,将人物塑造置于首位,不同点在于:常香玉先生的表演更具“大家风范”,大气磅礴,如《花木兰》中的“巡营”一场,其唱腔与身段尽显巾帼英雄的豪迈;而沈萍的表演则在继承大气的基础上,更添“细腻感”,尤其在塑造市井小民或青年女性角色时,能通过更生活化的表演细节增强人物的真实感,如《拷红》中的红娘,她的表演更具亲和力与幽默感,更贴近当代观众的审美,沈萍在艺术创新上更为大胆,积极尝试与现艺术形式结合,拓展了常派艺术的边界。