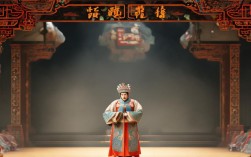

天津京剧演员马连生,是当代津门菊坛备受尊敬的老生名家,国家一级演员,天津京剧院艺术顾问,以其深厚的艺术功底、鲜明的表演风格和对京剧传承的执着贡献,成为连接传统与当代京剧艺术的重要桥梁,他的人生轨迹与京剧艺术深度交织,从懵懂少年到舞台大家,六十余载耕耘不辍,在方寸舞台上塑造了无数经典形象,也为天津京剧的传承与发展注入了不竭动力。

马连生于20世纪50年代出生于天津一个普通家庭,自幼受津门戏曲文化的熏陶,12岁考入天津市戏曲学校,师从京剧教育家张荣培、王则昭等,先习武生,后改工老生,兼学马派、余派、谭派等老生流派的精髓,1966年毕业后进入天津京剧团(后更名为天津京剧院),先后担任主要演员、团长等职,从艺之初,他深知“台上一分钟,台下十年功”的道理,每日清晨坚持吊嗓、练功,寒冬酷暑从未间断,为了打磨身段,他在镜前反复揣摩每个动作的力度与角度;为了理解人物,他翻阅大量历史典籍,体悟不同时代背景下人物的内心世界,这种对艺术的敬畏与执着,为他日后的表演打下了坚实基础。

马连生的表演艺术以“宗而不泥,创新有度”著称,他嗓音高亢清朗,行腔圆润流畅,尤其在马派“脑后音”的运用上独具心得,既能展现传统老生的苍劲古朴,又能融入现代审美,赋予角色鲜活的时代感,他的念白讲究“字头、字腹、字尾”的清晰处理,抑扬顿挫间充满韵律美,无论是激昂的慷慨陈词,还是低沉的内心独白,都能精准传递人物情感,在身段表演上,他注重“形神兼备”,既有老生的稳健大方,又不失武生的利落洒脱,如《定军山》中的“起霸”、《野猪林》中的“白虎堂”等场次,身段干净利落,眼神与动作配合默契,将人物性格刻画入木三分,他常说:“京剧是角儿的艺术,更是人物的艺术,演戏要先‘钻’进角色里,让观众相信你就是这个人。”这种“以情带声、声情并茂”的表演理念,让他的舞台形象始终充满生命力。

马连生擅演的传统剧目和新编历史剧多达数十部,以下为其代表作品及艺术特色:

| 剧目名称 | 角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《四郎探母》 | 杨延昭(四郎) | 唱腔苍凉悲壮,念白情真意切,通过“见娘”“回令”等场次,展现杨四郎思母之痛与家国矛盾 |

| 《空城计》 | 诸葛亮 | 唱腔沉稳大气,眼神传神,以“抚琴”“焚香”等细节,塑造智者从容不迫的气度 |

| 《捉放曹》 | 陈宫 | 唱腔跌宕起伏,注重内心戏,刻画陈宫从忠诚到失望的心理转变 |

| 《定军山》 | 黄忠 | 唱腔高亢激昂,身段利落,融合老生与武生特点,凸显老将黄忠的英武与豪迈 |

| 《乌盆记》 | 刘世昌 | 唱腔细腻哀婉,念白抑扬顿挫,通过“鬼诉”等桥段,将冤魂的悲愤与无奈演绎得淋漓尽致 |

作为天津京剧艺术的传承者,马连生始终将“守正创新”作为艺术追求,他不仅活跃在舞台一线,年过七旬仍坚持演出,更致力于京剧的普及与教育,他曾担任天津戏曲学校副校长,亲自授课,培养了王立军、李军等一批青年京剧人才;参与创作的新编历史剧《华子良》在2005年获全国京剧金奖,他饰演的“华子良”融合了老生与丑角的表演技巧,塑造了一个机智坚定的革命者形象,成为现代京剧的经典角色,他多次参与“京剧进校园”“社区京剧角”等公益活动,用通俗易懂的方式讲解京剧知识,让更多年轻人了解并喜爱这门传统艺术,1995年,他凭借《四郎探母》获得第13届中国戏剧梅花奖,成为天津京剧界获此殊荣的代表人物之一。

FAQs

Q1:马连生的表演风格为何能在传统与现代之间取得平衡?

A1:马连生在传承京剧传统的基础上,注重结合当代观众的审美需求,他深入研究马派、余派等流派的经典唱腔与表演程式,同时大胆融入现代舞台元素,如在《华子良》中借鉴话剧的内心独白手法,在传统念白中加入生活化的情感表达,既保留了京剧的“韵味”,又增强了故事的感染力,实现了“老戏新演”的艺术效果,他常说:“传统是根,创新是魂,根深才能叶茂,魂新才能致远。”

Q2:他对天津京剧的传承发展有哪些具体贡献?

A2:马连生通过“舞台实践”“人才培养”“普及推广”三方面推动天津京剧发展,在舞台实践中,他主演的传统剧目如《空城计》《捉放曹》成为天津京剧团的保留剧目;在人才培养方面,他归纳自身经验编写《老生表演教程》,培养出数十名专业演员;在普及推广中,他发起“京剧小课堂”活动,走进中小学开设体验课,并参与录制《京剧知识100讲》系列节目,让京剧艺术深入市民生活,为天津京剧的传承奠定了坚实的群众基础。