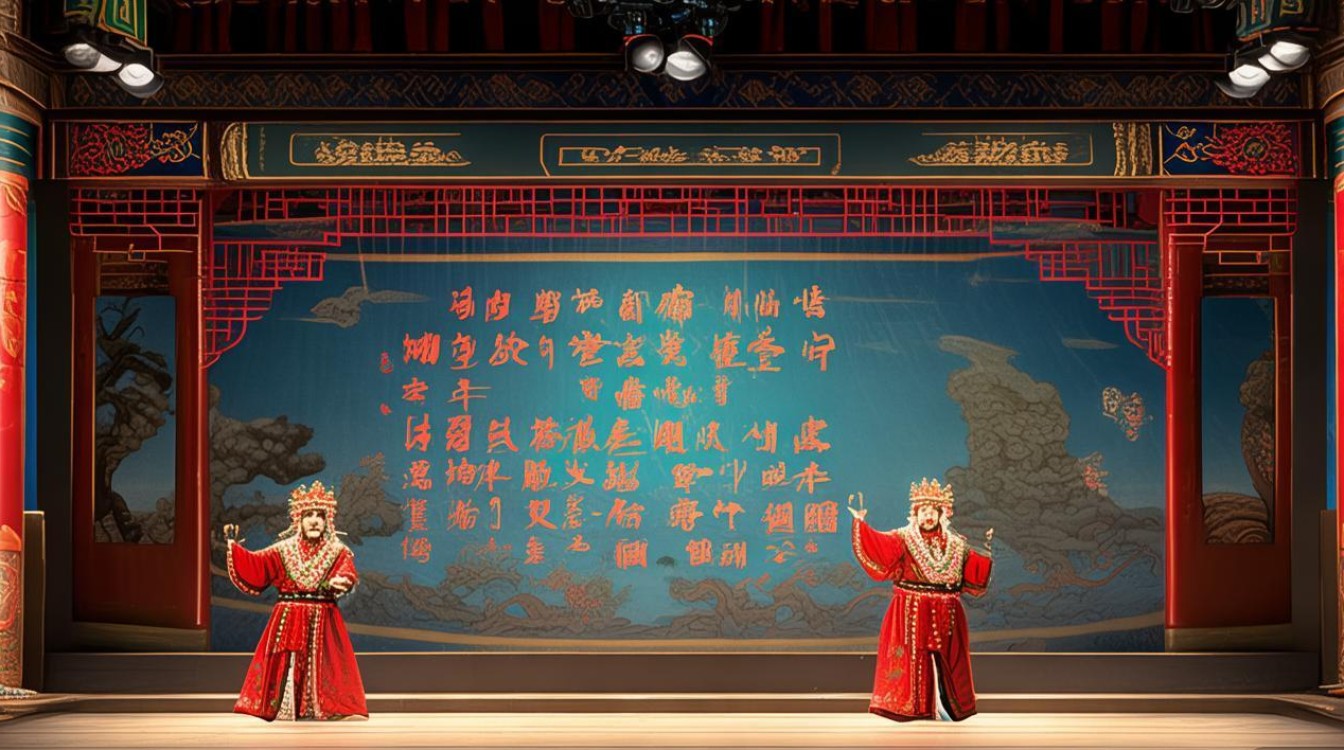

京剧《乌盆记》是中国传统公案戏中的经典剧目,其文学剧本以因果报应、正义伸张为核心,通过曲折的情节塑造了鲜明的人物形象,展现了古代民间对善恶伦理的思考,剧本改编自明代话本小说,经京剧艺人长期打磨,形成了集唱、念、做、打于一体的舞台艺术文本,既保留了文学叙事的完整性,又凸显了京剧程式化的表演特点。

剧情围绕商人刘世昌被害申冤展开:刘世昌经商归家途中,借宿窑户赵大家中,赵大见其财物顿起歹念,杀害刘世昌并将其尸骨烧制成乌盆,后穷困老汉张别古向赵大讨要乌盆,刘世昌冤魂显灵,向张别古哭诉冤情,张别古道义相助,携乌盆赴开封府向包拯告状,包拯审案时,乌盆当堂喊冤,包拯设计诱使赵大认罪,最终将凶徒正法,刘世昌冤情得以昭雪,全剧以“冤—诉—审—惩”为叙事主线,情节跌宕起伏,既有民间传奇的猎奇色彩,又蕴含着“善恶终有报”的朴素价值观。

剧本中的人物塑造极具典型性,刘世昌作为被害者,唱腔中多悲愤与无奈,如“未开言来珠泪落”一段,通过“二黄导板”抒发冤屈,后接“二黄原板”叙事,唱词“害人终害己,天理循环有报应”既点明主题,又强化了人物的悲剧色彩,赵大则以净行应工,唱腔粗犷,念白凶狠,其“烧盆”一场的表演,通过夸张的身段和表情,将贪婪凶残的性格刻画得入木三分,包拯作为清官代表,唱腔苍劲有力,念白刚正不阿,其“审乌盆”时“明镜高悬”的念白,既彰显了司法威严,也寄托了民众对正义的向往,张别古作为串联全剧的小人物,以丑行应工,语言诙谐,动作质朴,其“怜冤魂”“助申冤”的行为,体现了底层民众的善良与道义。

从文学特色看,《乌盆记》剧本融合了诗、词、曲、白等多种文体,唱词讲究押韵与对仗,如刘世昌唱段“家住山西太原府,贸易来到汴梁城”,以通俗语言交代背景,兼具叙事性与抒情性;念白则分韵白、京白,包拯的韵白庄重沉稳,张别古的京白活泼生动,形成了语言节奏的对比,剧本结构上,采用传统戏曲“起承转合”的布局,四幕戏分别对应“遇害—成盆—显灵—审案”,层次分明,矛盾层层递进,剧本巧妙运用了“意象象征”,乌盆作为冤魂的载体,既是实物道具,也是冤屈的象征,其“当堂喊冤”的情节,将超现实元素与现实审判结合,增强了戏剧张力。

主要人物与行当对应表

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 剧中作用 |

|---|---|---|---|

| 刘世昌 | 生 | 正直、善良 | 冤情主体,推动核心情节发展 |

| 赵大 | 净 | 贪婪、凶残 | 反派制造冲突,引发戏剧矛盾 |

| 包拯 | 净 | 刚正、睿智 | 正义化身,解决矛盾,彰显主题 |

| 张别古 | 丑 | 善良、仗义 | 串联线索,体现民间道义 |

相关问答FAQs

问:《乌盆记》的文学剧本改编自哪些作品?

答:《乌盆记》的文学改编源头可追溯至明代冯梦龙《喻世明言》中的《乌将军一饭必酬》,该故事讲述了义士“乌将军”的传说,后经元杂剧、民间说书艺人的演绎,逐渐演变为包含“害人—显灵—申冤”情节的公案故事,清代京剧形成后,艺人将民间传说与话本素材融合,加入包拯审案、乌盆显灵等经典桥段,最终形成京剧文学剧本,成为传统京剧“包公戏”的重要代表剧目之一。

问:《乌盆记》中“乌盆显灵”的情节有何艺术作用?

答:“乌盆显灵”是《乌盆记》的核心情节,具有多重艺术作用:其一,推动剧情发展,通过超自然现象将张别古与冤魂关联,引出后续“告状—审案”的主线;其二,强化戏剧冲突,将“人冤”与“鬼诉”结合,增强故事的传奇色彩和情感冲击力;其三,深化主题思想,冤魂显灵既体现了“善恶有报”的民间信仰,也反映了古代社会对冤案难申的无奈与对正义的渴望,使剧本在娱乐性之外更具思想深度。