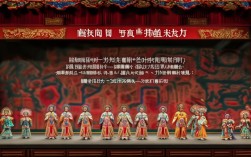

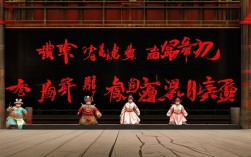

京剧《巴骆和》是传统武戏中的经典剧目,以侠义为骨、武打为魂,融合了英雄叙事与儿女情长,自清代形成以来,便以其跌宕的剧情、精湛的技艺成为京剧舞台上经久不衰的代表作,该剧取材于民间英雄故事,背景设定在明朝嘉靖年间,围绕“义”与“仇”的核心矛盾,讲述了巴公、骆家姐妹等正义之士联手铲除奸佞、匡扶正义的故事,既展现了京剧武戏的筋骨,也蕴含着传统文化的价值取向。

剧情梗概

《巴骆和》的故事始于一场因仇怨引发的江湖纷争,明朝时期,河间府总兵骆金花之父骆宏勋,因得罪权臣侯上官,遭其诬陷问斩,骆金花为报父仇,携家仆隐居嘉兴府,苦练武艺,伺机复仇,江湖豪侠巴公(巴伯达)因性情耿直、仗义疏财,与侯上官结下梁子,一日,巴公在嘉兴府偶遇骆金花,见其虽为女子却身手不凡,又听闻其冤情,顿生敬佩,主动提出相助。

骆金花的复仇之路并非一帆风顺,侯上官为斩草除根,派爪牙追杀骆家,并设计陷害巴公,在危机四伏的局势中,巴公联合江湖好汉鲍自安、花振芳等人,以“三打嘉兴府”“夜闯侯府”等激烈武斗,与侯上官势力展开周旋,剧中既有“骆金花独战众贼”的英姿飒爽,也有“巴公力擒侯上官”的豪迈霸气,最终正义之士合力除奸,骆金花手刃仇敌,报得大仇,并与巴公、鲍自安等人结为生死之交,以“义”化“仇”,留下一段江湖佳话。

全剧以“仇起—义聚—斗智—武胜—和解”为脉络,将个人恩怨置于家国大义之下,既展现了江湖儿女的快意恩仇,也传递了“善恶有报”“以义制暴”的价值观,武打场面的设计尤为精妙,从“对刀”“开打”到“群战”“打店”,招式凌厉、节奏紧凑,将京剧武戏“唱念做打”中的“打”发挥到极致,让观众在紧张刺激的武打中感受英雄气概。

主要人物及行当特点

《巴骆和》的成功离不开鲜活的人物塑造,不同行当的表演各具特色,共同构成了剧中性格鲜明的人物群像,以下为主要角色及其行当与表演特点:

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 经典表演片段 |

|---|---|---|---|

| 巴公(巴伯达) | 武生(长靠/短靠) | 豪爽仗义、武艺高强、重情重义 | “夜战骆家庄”“三战侯上官” |

| 骆金花 | 刀马旦/武旦 | 英姿飒爽、孝勇双全、外柔内刚 | “独闯侯府”“枪挑众贼”“报父仇” |

| 鲍自安 | 老生(文老生/武老生) | 足智多谋、沉稳持重、江湖领袖 | “献计破敌”“调解巴骆矛盾” |

| 侯上官 | 净角(铜锤花脸) | 奸诈阴险、仗势欺人、色厉内荏 | “设计陷害”“最终被擒” |

| 花振芳 | 丑角(文丑/武丑) | 诙谐机智、忠心耿耿、插科打诨 | “打店救友”“戏弄侯府爪牙” |

巴公作为核心人物,以武应行,表演中讲究“稳、准、狠”:长靠戏注重身段挺拔,靠旗、翎子随动作摇曳,展现大将风度;短打戏则突出轻灵矫健,翻跌跳跃间尽显侠客本色,其唱腔以高亢激越的“西皮”为主,念白铿锵有力,塑造出有血有肉的江湖豪侠形象。

骆金花作为剧中的女性英雄,由刀马旦或武旦应工,表演融合“唱、念、做、打”于一体:唱腔婉转中透着刚毅,如“石榴花开红似火”等唱段,既表现女儿的柔情,又凸显复仇的决心;武打中,枪、剑等兵器运用娴熟,“鹞子翻身”“鹞子钻天”等特技动作,展现出“女中豪杰”的飒爽英姿。

鲍自安作为军师角色,以老生应工,表演沉稳大气,念白清晰,唱腔苍劲,通过“献计”“调解”等情节,推动剧情发展,凸显其“智多星”的形象。侯上官则以净角应工,脸谱勾画“白脸奸臣”,唱腔粗犷,表演夸张,通过“狞笑”“怒吼”等动作,将反派阴险狡诈的性格刻画得入木三分。花振芳等丑角角色则以诙谐幽默调剂剧情,通过插科打诨增强观赏性,使全剧张弛有度。

艺术特色与文化内涵

《巴骆和》作为京剧武戏的典范,其艺术特色不仅体现在“武打”的精彩,更在于“文武结合”的巧妙平衡与深厚的文化内涵。

武打设计的层次感是该剧的一大亮点,全剧武打场次约占六成,但并非简单的“武技堆砌”,而是根据剧情需要设计不同风格的武戏:如“骆金花独战众贼”以“对打”为主,突出个人武艺;“三打嘉兴府”则以“群战”为重,展现团队协作;“夜闯侯府”则融入“暗打”“偷袭”等元素,营造紧张氛围,武打中,长靠武生的“起霸”“亮相”、短打武生的“翻扑”“跌打”、武旦的“枪花”“剑花”等技巧被巧妙运用,配合锣鼓经的节奏,形成“动中有静、静中有动”的视觉效果,既有视觉冲击力,又服务于剧情发展。

唱念与表演的融合体现了京剧“以歌舞演故事”的美学追求,剧中武戏并非“只打不唱”,而是在激烈武打后插入唱段或念白,如巴公在战后高唱“豪杰侠义满天下”,骆金花报仇前念白“父仇未报恨难平”,既抒发了人物情感,也深化了主题,念白上,巴公的京白豪迈,骆金花的韵白柔中带刚,侯上官的念白则充满奸气,通过语言的个性化塑造,使人物更加立体。

文化内涵的传递是《巴骆和》的深层价值,剧中“义”与“仇”的冲突,展现了儒家“以义制利”“善恶有报”的伦理观:巴公为“义”助骆金花,骆金花为“孝”仇奸佞,最终以“义”化解“仇”,体现了传统文化中“和为贵”的思想,剧中女性角色(如骆金花)的突破性塑造,打破了传统戏曲中“女性柔弱”的刻板印象,展现了“巾帼不让须眉”的女性意识,具有一定的进步意义。

历史传承与当代影响

《巴骆和》的起源可追溯至清代中叶,最初为徽班进京后形成的“徽调”剧目,后经京剧艺人不断加工改编,逐渐成为京剧武戏的经典,近代以来,多位京剧名家曾演绎此剧,如盖叫天(饰演巴公)的“武戏文唱”,注重人物性格的细腻刻画;叶盛兰(饰演骆金花)的“刀马旦表演”,融合了文戏的婉约与武戏的刚劲,为该剧注入新的活力。

在当代,《巴骆和》仍是京剧舞台上常演的剧目,并被纳入戏曲院校的教学教材,成为培养武戏人才的重要剧目,中国戏曲学院的武生、武旦专业常以此剧为教学剧目,通过“口传心授”的方式,传承其中的武打技巧和表演精髓,该剧也通过数字化手段(如京剧电影、线上演出)走进年轻观众的视野,让传统武戏的魅力得以延续。

相关问答FAQs

Q1:《巴骆和》中的“巴”和“骆”分别指谁?他们之间是什么关系?

A:在《巴骆和》中,“巴”指巴公(巴伯达),是一位江湖豪侠,以仗义疏财、武艺高强著称;“骆”指骆金花,是河间府总兵骆宏勋之女,为报父仇而踏上江湖之路,两人最初因“义”结缘——巴公敬佩骆金花的孝勇,主动提出助其复仇;在共同对抗奸佞侯上官的过程中,两人从“合作”发展为“生死之交”,最终以“义”化解了骆家与巴公的潜在矛盾,成为江湖中传颂的“巴骆和”(即巴公与骆金花的和谐情谊)。

Q2:为什么京剧界常说“学武戏必学《巴骆和》”?它对武戏演员有哪些训练价值?

A:“学武戏必学《巴骆和》”是因为该剧集京剧武戏之大成,涵盖了武戏表演的核心技巧,对演员的“唱念做打”综合能力要求极高,具体而言:其一,武打技巧的全面性:剧中既有长靠武生的“起霸”“走边”,又有短打武生的“翻扑”“跌打”,还有武旦的“枪花”“剑花”,是训练武戏演员基本功的“活教材”;其二,人物塑造的复杂性:武戏并非只重“武”而轻“人”,巴公的豪爽、骆金花的刚毅,都需要演员通过“武打”与“唱念”的结合来塑造,避免“武戏脸谱化”;其三,节奏把控的精准性:全剧武打场次与文戏穿插,锣鼓经的运用(如“急急风”“四击头”)需与动作、情感高度契合,训练演员对舞台节奏的掌控能力,通过学习《巴骆和》,武戏演员能全面提升技艺,为演绎其他武戏打下坚实基础。