戏曲身段是演员塑造人物的“肢体语言”,是唱念做打的灵魂,一招一式皆承载着角色情感与故事内涵,随着数字技术的发展,戏曲身段训练视频成为演员与爱好者的重要学习工具,通过系统化、可视化的教学,让传统训练突破时空限制,更高效地传递身段的韵律与美学。

这类训练视频的核心内容通常围绕“手眼身法步”五大要素展开,辅以程式化道具与行当特色,形成层次分明的教学体系,以基本功模块为例,视频会细致拆解手型(如旦角的“兰花指”——拇指与中指相抵,食指微翘,无名指小指弯曲贴近掌心,配合手腕提按转合,表现文雅或柔美;生角的“剑指”——食指中指并拢伸直,拇指扣于无名指第一指节,凸显英气)、眼神(“凝神”时目光专注如点,“随视”时视线随动作流转,“瞟视”时眼珠轻转带情绪)、身段(“云手”需以腰为轴,肩肘腕联动,划圆时如行云流水;“涮腰”则强调腰椎的柔韧性,带动上身旋转如盘龙)及步法(旦角“圆场”用足尖交替小步快移,身稳如凌空;生角“蹉步”前脚掌着地,后退时迅捷如风),这些动作常通过慢动作回放、多机位拍摄(正面看手型、侧面看身段、背面看步法)呈现,确保学习者精准捕捉细节。

程式化道具训练是视频的又一重点,水袖作为“戏曲的延伸手臂”,视频会从“抖袖”(手腕发力,袖如白练直上)、“抛袖”(以腰带动,袖从胸前抛出,弧度饱满)到“背花”(双袖交替翻飞,表现激动或挣扎),配合口诀“袖口齐眉,出手带风”;翎子功则聚焦“甩翎”(头部微晃,翎子如箭射出)、“绕翎”(脖颈轻转,翎子绕成圆环),凸显武将或花脸的威猛;扇子功中,折扇的“开合”需体现“开如满月,合如新月”,团扇的“翻转”则要轻巧灵动,传递闺阁少女的娇羞或文人的洒脱,道具训练常结合情绪设计,如《霸王别姬》中虞姬的“舞剑”配水袖,柔中带刚,哀而不伤。

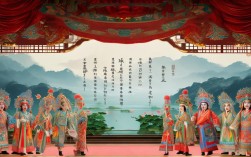

行当差异是视频的精细化体现,生行分老生(身段挺拔端庄,如《空城计》诸葛亮抚琴时,背手稳坐,眼神深邃)、小生(身姿潇洒,手持折扇,步法轻快如《牡丹亭》柳梦梅);旦行有青衣(行动如弱柳扶风,水袖多“掩面”“拂袖”,表现悲苦)、花旦(身段活泼,眼神带俏,如《红娘》中的蹦跳转圈);净行(花脸)强调“架势”,如《野猪林》鲁智深的“提溜功”,挺胸凸肚,气势逼人;丑行则以诙谐见长,矮步、歪头、耸肩,配合表情制造笑点,视频会标注不同行当的“核心身段语汇”,帮助学习者快速抓住角色特质。

训练视频的教学方法也颇具巧思,分解教学时,复杂动作如“鹞子翻身”(腰部发力,上身翻转,双腿交替腾空)会被拆解为“预备姿势—腰部扭转—蹬腿—落地”四步,每步配口诀“沉肩、松腰、送胯、缓冲”;纠错环节常见“错误示范”,如眼神飘忽导致“神不聚”,或水袖僵硬“袖无力”,视频会用红框标注问题点,并对比正确动作;场景化训练则结合剧目片段,如《梁祝》的“十八相送”,通过“指路”“看花”等身段,将情感融入动作,让学习者理解“身段即叙事”。

视频学习的优势显著:灵活便捷,可反复暂停模仿,碎片化时间利用;资源丰富,汇聚梅派、程派等流派特色,甚至名师亲授(如梅兰芳纪念馆的“身段数字档案”);辅助自学,偏远地区爱好者可通过视频接触正统训练,但局限也需注意:缺乏实时互动,易忽略“气韵贯通”(如呼吸与动作的配合,视频难以完全捕捉“眼神中的光”);细节易走样,如手型的“力度”、步法的“分寸”,需线下老师纠正;体能监督不足,自学易忽视热身,导致拉伤。

使用时需注意:选择权威资源,优先专业院团(如国家京剧院)或院校(中国戏曲学院)出品,避免“野路子”误导;结合线下实践,每周至少1次向老师请教,调整动作细节;循序渐进,先练“形”(动作标准),再求“神”(情感注入),形神合一”;理解文化内涵,身段不是“做动作”,而是“演人物”——如青衣的“慢移莲步”,实为古代女子“笑不露齿,行不露足”的含蓄体现。

FAQs

问题1:戏曲身段训练视频适合零基础学习者吗?如何选择入门视频?

解答:适合,零基础应选择标注“入门级”的视频,优先包含“基础功分解教学”(手型、眼神、站姿)和“简单身段组合”(如基本云手、圆场)的内容,避免直接学习高难度道具或剧目片段,建议先通过《中国戏曲身段入门》等系统化课程建立身体协调性,再逐步接触行当差异。

问题2:观看身段训练视频时,如何避免动作错误?

解答:可采取“三对照法”:一是对照镜子练习,实时观察动作与视频的差异(如云手时肩是否耸起);二是录制自己的练习视频,与教学视频逐帧对比,找出发力点偏差;三是线下反馈,定期向老师展示片段,让老师指出视频难以察觉的细节(如眼神的“聚光”、呼吸的深浅),每次练习前充分热身(压腿、转腰),避免身体僵硬导致变形。