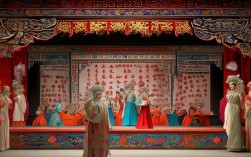

在云南这片被群山环抱、多民族文化交融的土地上,山歌与戏曲的交织如同澜沧江的流水,既有山野的粗犷,又有水乡的柔美,云南山歌作为民间口头艺术的重要载体,以其即兴的创作、鲜活的内容和独特的旋律,滋养着地方戏曲的血脉;而戏曲又以程式化的表演和故事化的叙事,让山歌从田间地头的“即兴吟唱”升华为舞台上的“艺术回响”,二者相互渗透,共同构成了云南文化中“歌以咏志,戏以传情”的独特景观。

云南山歌:戏曲的“民间基因库”

云南山歌是各民族在生产生活中自然形成的艺术形式,26个民族的山歌如同26朵绽放的鲜花,各有风姿却又根植于同一片土地,彝族“海菜腔”以高亢嘹亮的真假声转换模拟山风呼啸,白族“大理三月街”用欢快的节奏描绘节庆盛景,傣族“赞哈”则借柔婉的旋律诉说孔雀之乡的柔情,这些山歌的共同特质,为戏曲提供了丰富的“音乐素材”和“情感密码”。 上看,云南山歌多取材于日常生活:青年男女对唱情歌表达爱慕,劳动者以歌代劳记录耕作时令,老者用山歌传唱历史传说,这种“接地气”的叙事传统,直接影响了戏曲的剧本创作,比如滇剧《荷包记》便源于汉族山歌“绣荷包”的故事,通过一对恋人以荷信定情的情节,将山歌中的爱情主题延伸为具有戏剧冲突的“误会—和解”结构;而彝剧《阿诗玛》则直接将撒尼人山歌中的“阿诗玛”传说搬上舞台,用山歌的叙事逻辑串联起阿诗玛与阿黑哥的抗争故事,使戏曲充满了民族史诗的韵味。

音乐上,山歌的旋律是戏曲唱腔的“骨架”,云南花灯戏的“十大姐调”脱胎于汉族山歌“放羊调”,保留了一领众和的“对歌”形式,通过节奏的规整化发展,形成了适合舞台表演的“板式变化体”;傣剧的“喊调”则吸收了傣族山歌“喊嘛”的拖腔技巧,以假声颤音模拟孔雀的鸣叫,塑造出灵动的人物形象,山歌中的衬词——如彝族的“哎哟喂”、纳西族的“喂里喂”、苗族的“哎嘞嘞”——也被戏曲大量采用,既增强了唱腔的地域特色,又通过无意义的音节传递出特定的情感氛围,使戏曲唱腔更具“山野之气”。

戏曲对山歌的“艺术化再造”

如果说山歌是戏曲的“源头活水”,那么戏曲则是对山歌的“提纯与升华”,民间山歌多为即兴创作,结构短小、语言直白,而戏曲通过程式化的编创,将其转化为具有完整起承转合的“唱段”,并赋予其更丰富的表现力。

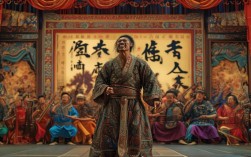

在表演形式上,山歌的“对唱”“独唱”被戏曲发展为“帮腔”“对唱”“轮唱”等多元形式,比如彝剧演出中,当主角陷入困境时,幕后合唱队会以山歌式的“帮腔”烘托气氛,既保留了山歌“众声相和”的原始场景,又通过和声的叠加强化了戏剧张力,而在滇剧《血手印》中,“林黛玉自叹”一段唱腔,便将汉族山歌“苦情调”的哀婉与戏曲的“润腔技巧”结合,通过颤音、滑音的运用,将林黛玉的悲情演绎得淋漓尽致,使山歌的“直抒胸臆”升华为戏曲的“细腻传神”。

语言方面,戏曲保留了山歌的方言特色,并通过文学化的加工使其更具表现力,云南山歌多用方言俚语,如“阿哥阿妹”“阿老表”“阿表妹”等称谓,亲切自然;戏曲在此基础上,融入了民间谚语、神话传说,使语言既通俗又富有诗意,比如白剧《望夫云》中,公主的唱段“阿妹生来像白云,飘在苍山不离分”,既保留了白族山歌的口语化特征,又通过比喻和拟人手法,将人物的情感与自然景物融为一体,增强了唱段的意境美。

多民族山歌与戏曲的融合图谱

云南各民族的山歌与戏曲的融合,呈现出“你中有我、我中有你”的多元图景,以下通过表格对比不同民族山歌的特点及其在戏曲中的转化:

| 民族 | 山歌代表形式 | 音乐特征 | 戏曲吸收案例 | 艺术转化效果 |

|---|---|---|---|---|

| 彝族 | 海菜腔、阿细跳月 | 真假声转换,节奏自由热烈 | 彝剧《阿诗玛》 | 将山歌的“高亢”转化为人物抗争的“激越” |

| 白族 | 大理三月街、蝴蝶泉 | 旋律婉转,多五声音阶 | 白剧《望夫云》 | 用山歌的“柔美”渲染爱情的凄婉 |

| 傣族 | 赞哈、孔雀调 | 节奏舒缓,装饰音丰富 | 傣剧《朗婼》 | 借山歌的“灵动”塑造孔雀形象的“柔媚” |

| 汉族 | 放羊调、绣荷包 | 旋律简洁,叙事性强 | 花灯戏《大茶山》 | 将山歌的“生活化”融入戏曲的“烟火气” |

| 纳西族 | 谷气、喂默达 | 悠远苍凉,多颤音 | 纳西剧《玉龙第三国》 | 以山歌的“古朴”传递生死相随的“悲壮” |

从田间到舞台:山歌戏曲化的当代传承

随着时代发展,云南山歌与戏曲的融合也在不断创新,老一辈艺人致力于挖掘整理濒危的山歌调式,将其融入传统剧目的改编中,如滇剧《逼上梁山》在“林冲夜奔”一段中加入了彝族“海菜腔”的旋律,使人物的情感表达更具张力;年轻一代创作者尝试将流行音乐元素与山歌戏曲结合,比如花灯戏《新婚夜》用摇滚节奏重新演绎“绣荷包调”,既保留了山歌的核心旋律,又符合当代观众的审美趣味。

云南各地还通过“山歌戏曲进校园”“非遗传承人收徒”等活动,让年轻一代感受山歌与戏曲的魅力,在楚雄彝族自治州,中小学开设了“彝剧唱腔”课程,孩子们用彝语演唱改编自山歌的戏曲选段,既传承了民族文化,又为戏曲注入了新鲜血液。

相关问答FAQs

Q1:云南山歌与戏曲融合的关键是什么?

A1:云南山歌与戏曲融合的关键在于“情感共鸣”与“音乐同源”,山歌与戏曲都源于民间生活,情感表达上具有“真、善、美”的共性,无论是山歌中的爱慕、劳作,还是戏曲中的悲欢、离合,都能引发观众的共情;二者在音乐语言上高度契合,山歌的旋律、节奏、调式为戏曲提供了丰富的素材,而戏曲的程式化编创又让山歌的艺术表现力得到升华,这种“民间基因”与“艺术形式”的互补,是二者融合的基础。

Q2:为什么说云南山歌是地方戏曲的“活化石”?

A2:云南山歌被称为地方戏曲的“活化石”,主要体现在两方面:一是历史传承性,云南山歌的历史可追溯至先秦时期,而滇剧、花灯戏等地方戏曲形成于明清时期,山歌是戏曲形成前的“原始形态”,保留了艺术发展的早期密码;二是文化多样性,云南26个民族的山歌各具特色,不同民族的山歌孕育了不同剧种的雏形(如彝剧源于彝族山歌、白剧源于白族山歌),这些山歌中蕴含的民族语言、音乐审美和民俗习惯,是戏曲“地域性”和“民族性”的核心载体,为研究戏曲的起源与发展提供了鲜活的样本。