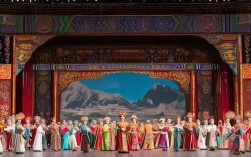

太谷秧歌作为山西晋中地区极具代表性的传统戏曲形式,承载着当地数百年的民俗文化与生活记忆,它起源于明清时期,最初是太谷一带民间社火中的歌舞小调,后逐渐吸收晋剧、祁太秧歌等艺术元素,发展为集唱、念、做、打于一体的地方小戏,太谷秧歌的表演内容多取材于民间日常生活,如夫妻恩爱、邻里趣事、劳动场景等,语言质朴幽默,唱腔婉转流畅,充满了浓郁的地域风情和乡土气息,在太谷当地,逢年过节、婚丧嫁娶,几乎都少不了秧歌表演,它不仅是百姓娱乐的方式,更是维系乡土情感的文化纽带,随着时代发展,太谷秧歌面临着传承困境,而“画网”概念的提出,为这一古老艺术的保护与传播提供了新思路——即通过绘画艺术与网络平台的结合,构建起太谷秧歌的视觉化传播体系,让更多人通过“画”与“网”走近这一非遗瑰宝。

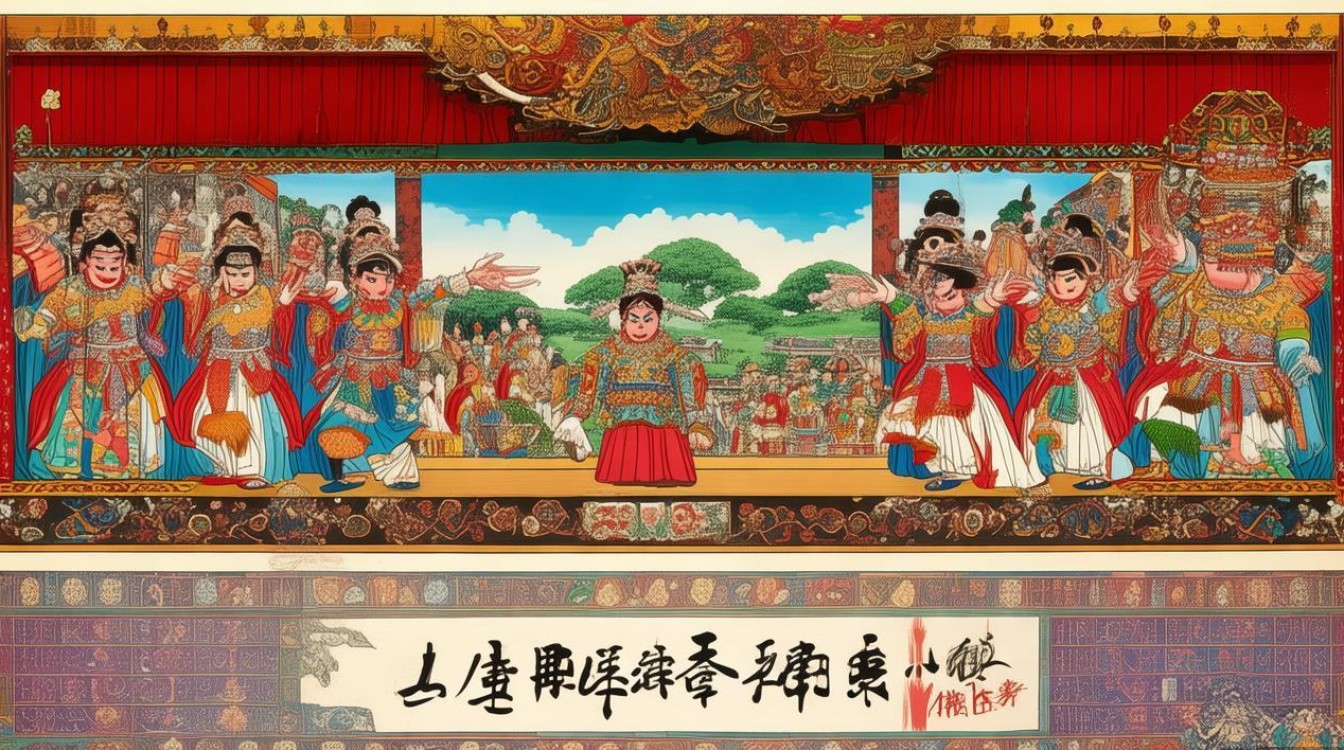

太谷秧歌的艺术特色鲜明,其表演形式灵活多样,既有独唱、对唱,也有多人合唱与舞蹈结合;音乐上以太谷方言为基础,曲调丰富,包含“哭腔”“悲腔”“欢腔”等,能细腻表达不同情绪;服饰道具则贴近生活,如蓝衫、红袄、彩裙等,色彩鲜明又不失朴实,代表性剧目有《偷南瓜》《卖高底》《大钉缸》等,这些剧目情节简单却生动有趣,深刻反映了晋中地区民众的生活智慧与价值观,为了更直观地展现其艺术特点,可通过以下表格梳理:

| 艺术维度 | 具体表现 | 代表元素 |

|---|---|---|

| 表演形式 | 歌舞结合,小戏为主,分“文场”“武场” | 独唱《绣花灯》,对唱《观灯》,群舞《闹元宵》 |

| 音乐唱腔 | 以太谷方言为基调,曲牌化结构,节奏明快 | “太谷调”“祁太调”“采花调”,伴奏乐器有板胡、笛子、梆子 |

| 服饰道具 | 生活化与艺术化结合,色彩鲜明 | 女性穿红绿袄配彩裙,男性着蓝衫扎腰巾,道具包括旱船、扇子、手绢 |

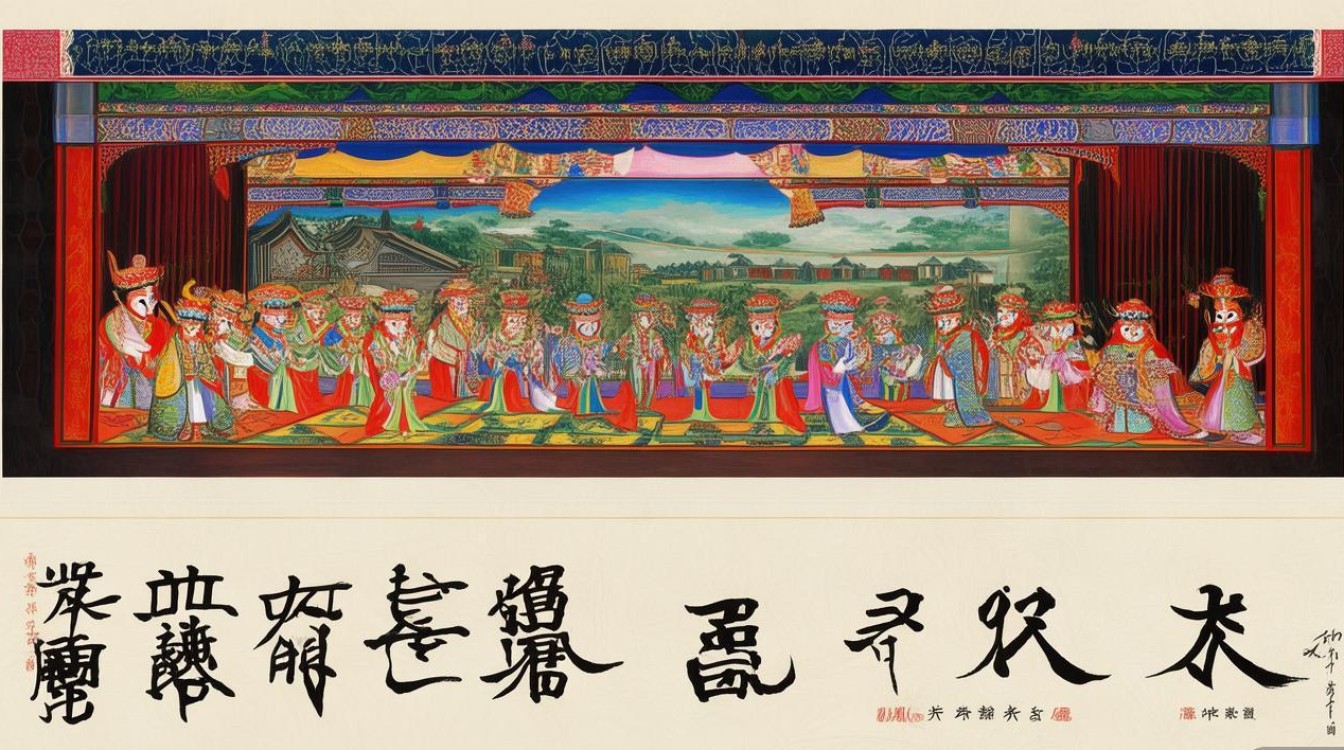

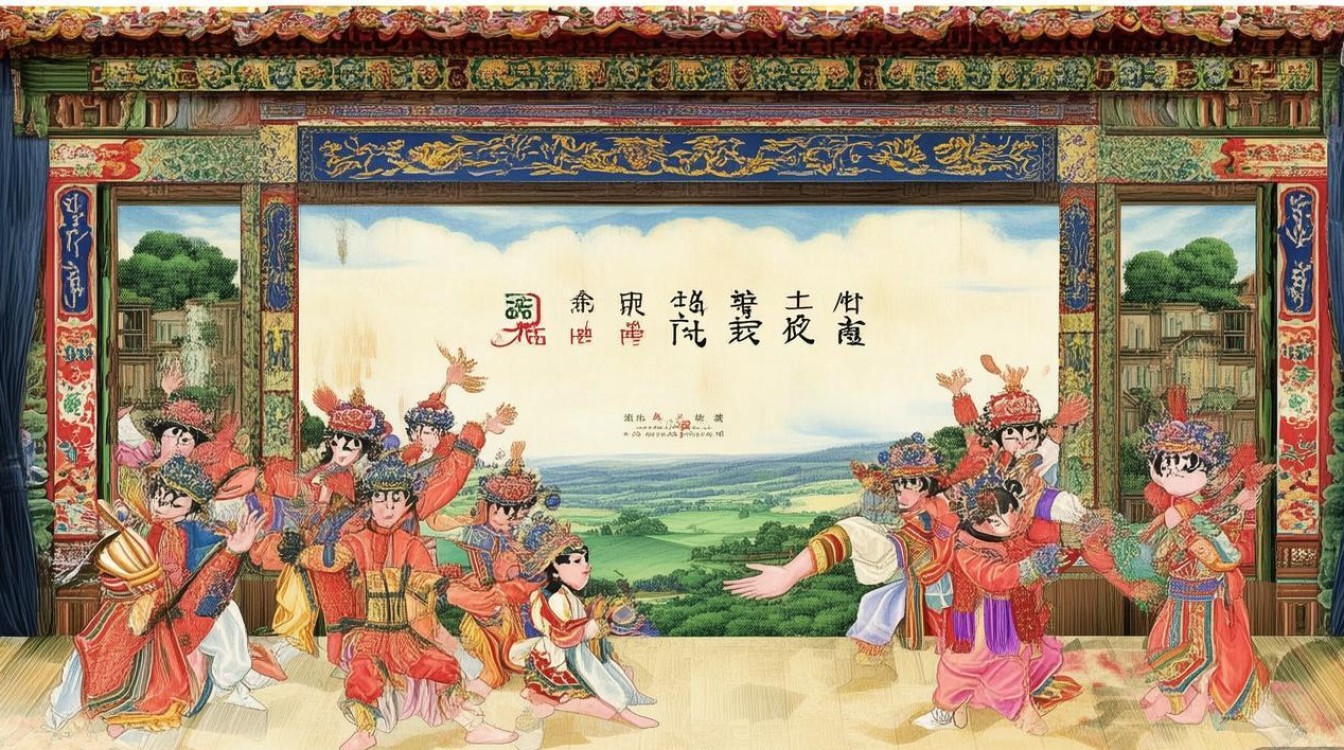

“画网”是将太谷秧歌的视觉元素进行艺术化提炼,并通过网络平台传播的创新模式,这里的“画”既包括传统绘画,如年画、水墨画、版画等对秧歌场景的再现,也涵盖现代数字艺术,如插画、动画、VR视觉设计等;“网”则指依托互联网技术,构建起集展示、交流、传承于一体的数字化网络体系,传统绘画中,清代太谷民间年画《社火图》便生动记录了秧歌表演的盛况,画中艺人身着戏服,在街头巷尾载歌载舞,背景是鳞次栉比的晋商大院,既展现了秧歌的表演形态,也保留了太谷的历史风貌,现代数字绘画则更注重创新,如艺术家通过数字板绘制《太谷秧歌十二时辰》,将不同时段的秧歌场景(如清晨排练、午后巡游、夜晚演出)与晋中民俗元素结合,色彩明快,富有现代感,这些作品可通过社交媒体、非遗数字博物馆等平台广泛传播。

网络平台在“画网”体系中发挥着核心作用,建立太谷秧歌专题数据库,收录传统绘画、老照片、演出影像、服饰纹样等视觉资料,利用3D建模技术还原传统戏台、服饰道具,用户可通过VR设备“沉浸式”观看秧歌表演;通过短视频平台发起“画说太谷秧歌”挑战,鼓励网友用插画、手账等形式创作秧歌主题作品,如抖音话题#太谷秧歌漫画日记#吸引了大量年轻用户参与,其中既有专业画师的精细作品,也有普通民众的简笔画,形成了“人人都是传播者”的互动氛围,线上展览也是重要形式,如“太谷秧歌视觉艺术展”通过云展厅展示从清代年画到当代数字绘画的演变脉络,配合文字解说和艺人访谈,让观众全方位理解秧歌艺术的视觉文化内涵。

太谷秧歌“画网”模式的文化价值在于,它突破了传统戏曲“口传心授”的传承局限,通过视觉化表达降低了认知门槛,让不熟悉戏曲的年轻人也能通过直观的图像产生兴趣。“画网”促进了传统艺术与现代生活的融合,如将秧歌中的经典纹样(如牡丹、蝙蝠、几何纹)融入现代服饰设计,开发文创产品如秧歌主题丝巾、笔记本等,既实现了非遗的“活化利用”,又拓展了其商业价值,从文化传承角度看,“画网”构建了“艺术创作-数字存储-网络传播-大众参与”的闭环,为地方戏曲的保护提供了可复制的经验。

太谷秧歌“画网”的发展仍面临挑战:部分传统绘画资料因年代久远存在破损,数字化修复技术需进一步提升;网络传播中,过度娱乐化可能导致秧歌艺术的深层文化内涵被稀释;年轻传承人对绘画与网络技术的掌握不足,需加强跨界人才培养,可通过高校与非遗传承人合作,开设“戏曲数字艺术”课程;建立“画网”内容审核机制,确保传播内容的原真性;同时结合元宇宙技术,打造虚拟秧歌剧场,让观众以虚拟身份参与表演,进一步增强互动体验。

相关问答FAQs

Q1:太谷秧歌“画网”与传统戏曲传播相比,有哪些独特优势?

A1:传统戏曲传播多依赖现场演出或口传心授,受众范围有限且难以保存;而“画网”通过视觉艺术与网络平台结合,实现了三大优势:一是打破地域限制,用户可随时随地通过数据库、短视频等渠道观看秧歌视觉内容;二是降低认知门槛,绘画、动画等直观形式更易被年轻人接受,有助于吸引潜在受众;三是实现永久保存,数字化技术可修复、存储珍贵资料,避免因人为或自然因素导致的文化流失。“画网”还能促进跨界创作,如绘画、设计、数字艺术等与秧歌结合,拓展艺术表现形式,增强文化感染力。

Q2:如何通过“画网”促进太谷秧歌在年轻群体中的传承?

A2:针对年轻群体,“画网”可从三方面入手推动传承:一是内容创新,将秧歌元素与现代流行文化结合,如开发秧歌主题的漫画、表情包、短视频动画,用年轻人喜闻乐见的形式重塑传统故事;二是互动参与,在网络平台发起“我画秧歌”创作活动,鼓励学生、插画师等群体用绘画表达对秧歌的理解,优秀作品可通过线上展览或线下文创产品呈现;三是教育融入,联合学校开设“太谷秧歌数字艺术工作坊”,教授学生用数字绘画软件、VR技术创作秧歌主题作品,同时结合历史背景讲解,让年轻人在创作中理解文化内涵,培养传承意识,通过“画网”的互动性、趣味性和科技感,年轻人从“旁观者”转变为“参与者”,从而实现非遗的代际传承。