春秋时期,楚平王听信谗言,杀害忠臣伍奢及其长子伍尚,次子伍子胥(字员)被迫逃离楚国,欲投奔吴国以求日后复仇,伍子胥星夜兼程,衣衫褴褛,形容憔悴,行至昭关附近,前有关隘阻拦,后有楚兵追赶,心中万分焦灼,这一日,他行至一处长亭,亭外柳枝低垂,晚风萧瑟,便暂且歇脚,暗自思忖脱身之计。

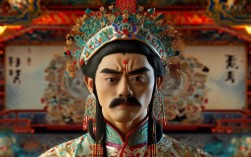

吴国义士专诸(字子先)正因避事流落至此,闻听长亭附近有异乡人落魄,便带着酒食前来探望,专诸见伍子胥眉宇间透着刚毅,虽身处困境却气度不凡,便主动上前搭话,二人互通姓名后,专诸早已听闻伍子胥家族遭难之事,对其遭遇深表同情,伍子胥见专诸相貌奇伟、言语豪爽,知是忠义之人,便将满腔悲愤与复仇之志倾吐而出:痛斥楚平王昏聩无道,痛惜父兄含冤九泉,更念及吴国公子光(即后来的吴王阖闾)礼贤下士,欲借其兵力伐楚复仇,言及激愤处,伍子胥声泪俱下,拔剑击柱,满座皆惊。

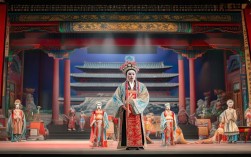

专诸听罢,慨然长叹:“伍将军乃天下义士,我专诸虽不才,岂能坐视英雄受困!”他当即表示愿助伍子胥一臂之力,专诸熟知昭关地形,献计道:“关守东皋公乃贪财小人,我等可暂避其锋,待夜深人静,由我引开守军,将军便可乘隙过关。”伍子胥见专诸仗义相助,感激涕零,二人遂在长亭结为生死兄弟,专诸又取出干粮酒水,与伍子胥对饮,席间专诸谈及吴公子光广纳贤才,日后必成大业,更坚定了伍子胥投吴的决心。

夜幕降临,专诸依计行事,先以重金贿赂守关士兵,制造混乱,随后引开追兵,伍子胥得以顺利通过昭关,踏上前往吴国的路途,临别时,二人约定他日吴国相见,共图大业,长亭外,晚风依旧,但伍子胥心中已燃起复仇的希望之火,而专诸的义举,也为后来他“专诸刺王僚”、助公子光夺位的壮举埋下了伏笔。

主要人物信息表

| 角色 | 行当 | 身份 | 性格特点 | 关键情节 |

|---|---|---|---|---|

| 伍子胥 | 老生/武生 | 楚国大夫伍奢次子 | 忠义刚烈,复仇心切 | 逃亡途中遇专诸,倾诉冤屈 |

| 专诸 | 净/生 | 吴国义士 | 仗义疏财,重情重义 | 助伍子胥过关,结为兄弟 |

相关问答FAQs

问:《长亭会》中伍子胥的唱腔有何特点?如何表现其情感?

答:在《长亭会》中,伍子胥的唱腔以老生的“西皮导板”“西皮原板”为主,结合“散板”抒发悲愤,如倾诉冤屈时,用“导板”起腔“家住在楚国谯州郡”,高亢苍凉,表现其身世飘零;与专诸对话时,“原板”节奏沉稳,字字铿锵,展现其刚毅性格;谈及复仇时,唱腔渐强,辅以“擞发”“甩袖”等身段,将悲愤与决心融为一体,凸显人物内心的激荡。

问:《长亭会》与伍子胥的其他剧目(如《文昭关》)在剧情上有何关联?

答:《长亭会》是伍子胥逃亡系列剧中的重要一环,发生在《文昭关》之前,伍子胥自楚国逃出后,先经长亭遇专诸(此为《长亭会》),后至昭关被困,面临“一夜白头”的绝境,最终在东皋公、皇甫讷等人帮助下过关(此为《文昭关》),两剧共同展现了伍子胥从悲愤逃亡到智勇过关的过程,《长亭会》侧重其得遇义士的情感转折,《文昭关》则聚焦其绝境求生的坚韧,共同构成伍子胥复仇之路的开端。