刘新民作为河南豫剧发展历程中的重要艺术家,其艺术生涯凝聚了河南豫剧的精髓与时代特色。“刘新民河南豫剧全集”不仅是对其个人表演艺术的系统梳理,更是河南豫剧在特定历史时期艺术成就的集中体现,为研究豫剧的传承与演变提供了珍贵的文本与影像资料。

刘新民的艺术成长与河南豫剧的繁荣发展紧密相连,他出生于20世纪40年代的河南开封,自幼受豫剧文化熏陶,12岁考入河南省戏曲学校,师从豫剧名家唐喜成,主攻文生行当,在校期间,他系统学习了豫剧的传统表演程式,尤其注重唱腔的打磨与人物内心的刻画,1960年毕业后,他加入河南豫剧院三团,该团以编演现代戏著称,这使他在艺术理念上突破了传统戏的框架,探索戏曲与现代生活的结合点,在长达60余年的艺术实践中,刘新民扎根河南民间,广泛吸收地方戏曲元素,逐渐形成了“唱腔醇厚细腻、表演沉稳大气、人物塑造鲜活生动”的艺术风格,成为河南豫剧“常派”“唐派”之外具有鲜明个人标识的表演艺术家。

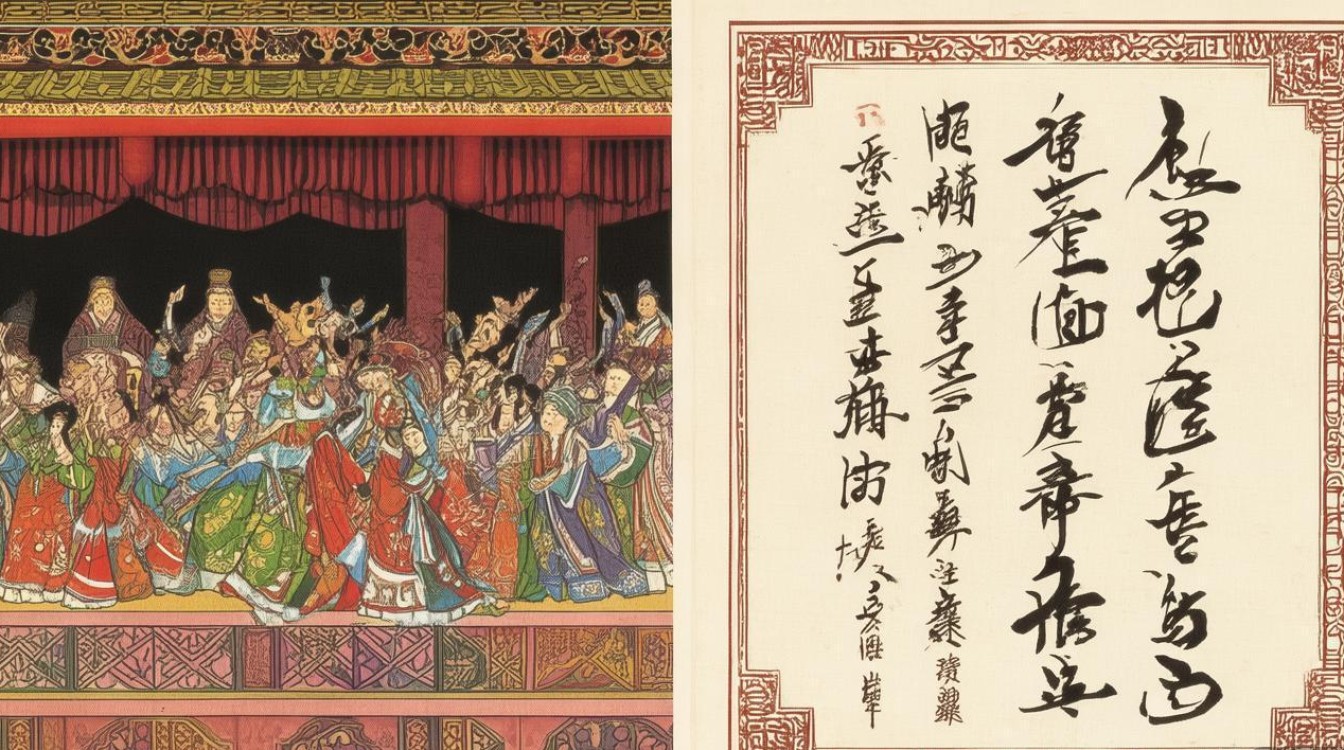

“刘新民河南豫剧全集”涵盖其从艺以来最具代表性的舞台作品,按剧目类型可分为传统戏、新编历史剧和现代戏三大类,全面展现了他在不同行当与题材中的驾驭能力,传统戏中,他主演的《秦香莲》堪称经典,其饰演的陈世美并非简单的“负心汉”脸谱化处理,而是通过眼神的微妙变化(如面对秦香莲时的躲闪与面对公主时的傲慢)与唱腔的层次对比(如“见公主”一段的悠扬与“见香莲”时的沉痛),塑造出复杂立体的人物形象,新编历史剧《包青天》中,他突破生行局限,反串净行的包拯,以铜锤花脸的唱腔为基础,融入文生的念白技巧,既展现了包拯的威严正气,又不失人物的细腻情感,成为新编历史戏中“行当融合”的典范,现代戏方面,他在《朝阳沟》中饰演的栓宝,将河南农村青年的朴实、热情与成长中的迷茫演绎得淋漓尽致,其唱腔“咱两个在学校整整三年”融入了河南民歌的元素,亲切自然,成为几代河南人的共同记忆。

以下为“刘新民河南豫剧全集”代表剧目分类概览:

| 剧目类型 | 代表作品 | 饰演角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 传统戏 | 《秦香莲》《穆桂英挂帅》《花木兰》 | 陈世美、杨宗保、花木兰(反串) | 传统程式与人物内心结合,唱腔“刚柔并济”,如《穆桂英挂帅》中“捧印”一折的沉稳与高亢 |

| 新编历史剧 | 《包青天》《十五贯》《程婴救孤》 | 包拯、况钟、程婴 | 打破行当界限,注重历史真实与戏曲美的统一,念白结合中原官话,韵味醇厚 |

| 现代戏 | 《朝阳沟》《李双双》《小二黑结婚》 | 栓宝、孙喜旺、小二黑 | 贴近生活,表演自然化,唱腔融入民间音乐元素,展现时代风貌 |

“刘新民河南豫剧全集”的价值不仅在于艺术作品的收录,更在于其对豫剧艺术传承的推动,全集采用高清影像与曲谱文献相结合的方式,既保留了舞台表演的动态美感,又记录了其唱腔设计、身段编排的创作理念,在《花木兰》中,其“刘大哥讲话理太偏”唱段的曲谱旁,附有他对“河南梆子”与“河南坠子”唱腔融合的批注,为研究豫剧唱腔的流变提供了第一手资料,全集中收录的《豫剧表演艺术浅谈》《我的从艺之路》等理论文章,系统梳理了他对豫剧“唱、念、做、打”的理解,尤其是对“以情带声”表演理念的阐释,对青年演员具有极强的指导意义。

在数字化时代,“刘新民河南豫剧全集”的传播为豫剧注入了新的活力,通过线上平台的推广,年轻观众得以突破地域限制,欣赏到《三哭殿》中刘新民饰演的唐太宗,其“哭坟”一唱段通过“气声”与“擞音”的运用,将帝王的悲痛与悔恨表现得淋漓尽致,引发年轻观众对传统戏曲的情感共鸣,全集的出版也推动了豫剧进校园活动,许多学校将其作为戏曲教材,让学生通过对比不同剧目中的角色塑造,理解豫剧“源于生活、高于生活”的艺术本质。

相关问答FAQs

Q1:刘新民河南豫剧全集与传统豫剧名家全集(如常香玉全集)有何不同?

A1:刘新民全集与传统名家全集的核心差异在于艺术风格的侧重点不同,常香玉全集以“常派”艺术为核心,突出“豫西调”的苍劲与“红脸戏”的豪放,强调声腔的爆发力与戏剧冲突的激烈;而刘新民全集则更注重“生活化”与“人物内心”的刻画,尤其在现代戏中,他将戏曲表演与生活细节深度融合,形成“质朴中见真情”的表演风格,刘新民全集包含更多新编历史剧与实验性剧目,展现了豫剧在传统与现代之间的探索,而常香玉全集则以传统经典戏为主,更侧重对传统范式的传承与固化。

Q2:如何通过“刘新民河南豫剧全集”欣赏豫剧的艺术魅力?

A2:可通过“三部曲”深入欣赏:关注唱腔的“地域性”,如其传统戏中的“豫东调”与“豫西调”融合,听辨不同地域唱腔的音色差异(如豫东调的高亢、豫西调的深沉);观察表演的“程式化与生活化结合”,如《朝阳沟》中锄地的动作,既保留戏曲的“虚拟性”,又融入真实的劳动节奏;理解人物的“时代性”,通过不同剧目中角色的塑造(如《李双双》中的孙喜旺与《秦香莲》中的陈世美),感受豫剧对社会变迁的反映,从而体会豫剧“接地气、有温度”的艺术特质。