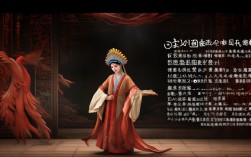

豫剧《抬花轿》中的“七奶奶上轿”唱段,是传统豫剧花旦行当的经典之作,以周府七小姐周月娥出嫁为背景,通过细腻的唱词、生动的唱腔和鲜活的表演,塑造了一位娇憨可爱、情感丰富的新娘形象,这一唱段不仅展现了豫剧艺术的独特魅力,更成为观众心中“豫剧味儿”的典型代表,历经数十年传唱不衰。

从剧目背景来看,《抬花轿》取材于民间故事,讲述了周府七小姐周月娥抛绣球择婿,与才子吴彦龙结缘,经历波折后终成眷属的故事。“七奶奶上轿”是全剧的关键情节之一,聚焦周月娥出嫁当日坐花轿时的复杂心境:既有对少女时代的留恋,对爹娘的不舍,也有对未来婚姻的憧憬与羞涩,这种贴近生活的情感表达,让唱段充满了烟火气与人情味,极易引发观众共鸣。

唱段的唱词极具豫剧乡土特色,语言质朴鲜活,充满生活气息,开篇“七奶奶坐轿内泪盈盈,想起了爹娘泪满腮”,以“泪盈盈”“泪满腮”直白勾勒出新娘的不舍;随后“俺爹娘养俺一十八载,今日里出嫁女离开娘台”,通过“十八载”“离开娘台”的对比,将养育之恩与离别之痛娓娓道来,而当花轿起行,唱词转为“轿夫脚步儿走得欢,俺心里头好似吃了蜜糖甜”,又以“走得欢”“吃了蜜糖甜”的夸张比喻,生动传递出出嫁的喜悦与期待,这种从悲到喜的情感转折,通过方言词汇(如“俺”“中”)和口语化表达(如“心里头”“好似”),让人物形象更加立体可感。

在唱腔设计上,该唱段充分运用了豫剧的声腔体系,以“慢板”起腔,表现新娘初坐轿时的羞涩与沉思;转入“二八板”后,节奏逐渐明快,通过高低起伏的旋律展现情绪的波动;高潮部分则采用“流水板”,配合明快的锣鼓点,将喜悦之情推向顶点,演员在演唱时,常运用“甩腔”“滑音”等技巧,如“泪满腮”的“腮”字以滑音收尾,既表现了哽咽感,又增添了唱腔的韵味;而“吃了蜜糖甜”的“甜”字则用高亢的甩腔,传递出抑制不住的欢喜,这种“声情并茂”的演唱方式,让观众在听觉享受中感受到人物的内心世界。

表演上,“七奶奶上轿”同样讲究“以形传神”,花旦演员通过“坐轿”的身段模拟,如微微前倾的轿身、晃动的轿帘、配合唱词的点头或摇头,将花轿的颠簸感与人物的情绪波动融为一体,手帕的运用也是一大亮点:擦泪、掩面、轻抛,每一个动作都恰到好处地配合唱词,如“想起了爹娘泪满腮”时,以手帕轻点眼角,细腻展现新娘的娇憨与脆弱;而“心里头好似吃了蜜糖甜”时,则将手帕在手中轻揉,嘴角含笑,传递出内心的甜蜜,眼神的运用至关重要——时而低垂羞涩,时而偷眼张望,时而含泪带笑,将七奶奶复杂的心理活动展现得淋漓尽致。

这一唱段的艺术魅力,还在于其对豫剧“乡土性”与“程式化”的完美融合,它既保留了豫剧“土得掉渣”的生活气息(如方言、俚语的运用),又通过规范的板式、身段等程式化表演,实现了艺术性与观赏性的统一,正如老一辈艺术家所言:“豫剧的根在民间,七奶奶上轿唱段就是把老百姓的心里话唱出来了,所以才能代代传唱。”

| 唱词片段 | 情感表达 | 艺术手法 |

|---|---|---|

| “七奶奶坐轿内泪盈盈” | 羞涩、沉思 | 慢板起腔,旋律舒缓 |

| “轿夫脚步儿走得欢” | 喜悦、期待 | 二八板节奏,明快跳跃 |

| “俺心里头好似吃了蜜糖甜” | 抑制不住的欢喜 | 流水板高腔,甩腔技巧 |

相关问答FAQs

Q1:七奶奶上轿唱段为什么能成为豫剧经典?

A1:这一唱段之所以经典,首先在于人物塑造鲜活真实,通过细腻的情感展现了普通女子出嫁时的复杂心境,贴近生活,易引发共鸣;唱词质朴生动,方言运用富有乡土气息,唱腔设计巧妙融合慢板、二八板、流水板等板式,旋律优美且富有变化;表演上以形传神,身段、眼神、手帕等细节配合默契,充分展现了豫剧花旦行当的艺术魅力,是“乡土性”与“程式化”完美融合的典范。

Q2:学唱七奶奶上轿唱段时,新手需要注意哪些技巧?

A2:新手学唱时,需注意三点:一是方言发音,如“俺”“中”“腮”等字要读准河南方言的声调,保持豫剧的“土味儿”;二是板式节奏,慢板部分要稳住气息,二八板和流水板则需注意节奏的明快与流畅,避免赶拍或拖沓;三是情感投入,要理解七奶奶从不舍到喜悦的情感转变,通过声音的高低强弱(如“泪满腮”的低沉、“吃了蜜糖甜”的高亢)和表演的细节(如擦泪、掩面)传递真实情感,避免机械演唱。