京剧《法门寺》是传统剧目中颇具代表性的袍带戏,以明代为背景,围绕“法门寺珠宝案”展开,而太监刘瑾作为剧中核心人物,其权倾朝野的形象与复杂的戏剧功能,使剧目兼具社会批判与艺术观赏价值。

剧情始于陕西郿县,民女孙玉娇被诬告杀人,其未婚夫傅朋受牵连,郿县县令赵廉昏聩无能,致冤案难断,恰逢权势熏天的司礼监太监刘瑾奉旨赴法门寺进香,途经郿县,百姓拦道告状,刘瑾借机插手案件,亲自主审,不仅昭雪孙玉娇冤情,更揪出背后真凶,并严惩贪官赵廉,全剧通过“一桩命案牵出百官生态”,以刘瑾的“铁腕断案”反衬封建官场的腐朽,而刘瑾作为“权力化身”,其言行举止成为推动剧情的关键。

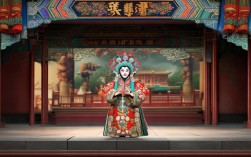

刘瑾在京剧中的形象,以架子花脸应工,脸谱为白色底色,勾黑纹,眉间绘蝙蝠,象征“奸佞弄权”,其表演融合唱、念、做、舞,念白以京白为主,语调骄横,如“圣上爷命咱掌朝纲,满朝文武莫敢当”,寥寥数语便显其跋扈;唱腔则高亢激越,如“千岁爷坐府州如同皇上”,用[西皮导板]转[原板],凸显其权势滔天,身段上,刘瑾常着蟒袍、玉带,手持拂尘,步态沉稳,眼神中透着阴鸷,如“大审”一场,他居中而坐,赵廉跪地回话,刘瑾轻拂衣袖、微眯双眼,仅通过细微表情便传递出“生杀予夺”的威压,值得注意的是,京剧中的刘瑾并非简单的“脸谱化奸臣”,其“断案如神”的设定暗含民间对“清官”的期待,而“权臣干预司法”的情节,又折射出封建体制下权力对正义的扭曲,角色具有复杂性。

从艺术结构看,《法门寺》以刘瑾的行动线串联起“民间冤情—官场推诿—权力介入—真相大白”的叙事,通过“小案件见大社会”,剧中的“法门寺”不仅是地理空间,更是权力象征——刘瑾在此进香、审案,将宗教场所与政治权力结合,强化其“代天巡狩”的合法性,而“珠宝案”的真相(宋国士为女报仇,误杀刘瑾爪牙),则揭露了上层阶级对底层百姓的压迫,刘瑾的介入虽暂时伸张正义,却无法改变制度性腐败,这正是剧目的深层批判所在。

| 刘瑾角色分析 | 具体表现 |

|---|---|

| 行当 | 架子花脸,注重身段与表情 |

| 脸谱 | 白色底,黑纹眉间蝙蝠,象征奸佞 |

| 经典念白 | “尔等抬头,孤家面熟——法门寺进香,咱家刘瑾是也!”(语气骄横,带江湖气) |

| 性格标签 | 专横弄权、阴鸷多谋,兼具“权力工具”与“戏剧枢纽”双重属性 |

相关问答FAQs

Q1:京剧中的刘瑾与历史上的刘瑾有何区别?

A1:历史上的刘瑾(1451-1510)是明代著名宦官,权倾朝野时“立皇帝之威”,后被凌迟处死,罪行包括专权、贪污、迫害忠良等;京剧中的刘瑾基于历史原型进行艺术加工,弱化了其残暴细节,强化了“权臣”的戏剧功能——他既是冤案的“解决者”(通过权力纠正司法不公),又是体制的“维护者”(最终未触动封建根基),角色更具表演张力,服务于“批判官场”的主题,而非简单复述历史。

Q2:《法门寺》中刘瑾的“大审”一场为何成为经典?

A2:“大审”一场是刘瑾角色塑造的核心场次,通过“空间对比”强化戏剧冲突:刘瑾高坐堂上,郿县官员跪于两侧,民女孙玉娇跪地哭诉,形成“权力金字塔”的视觉构图;表演上,演员通过“甩袖”“瞪眼”“拍惊堂木”等动作,结合“慢板”唱腔与“贯口”念白,将刘瑾的威严、不耐与狡黠展现得淋漓尽致;该场集中体现了“权大于法”的主题——刘瑾的一句话即可定人生死,既推动了剧情(冤案昭雪),也暗讽了封建司法的弊端,故成为久演不衰的经典片段。