在早期京剧中,“龙套”并非单指某类演员,而是对戏曲舞台上扮演随从、兵卒、夫役等次要角色的统称,同时也指代这些角色所穿的特定服饰——因戏服背后常绣有龙纹的“龙套衣”而得名,作为京剧舞台中最基础、最庞大的群体,龙套虽无独立唱段与复杂身段,却以程式化的表演承担着烘托场面、交代时空、彰显等级的重要功能,是京剧艺术“虚实相生、以简驭繁”美学原则的典型体现。

龙套的起源与角色定位

京剧形成于清代中晚期,徽班进京后融合徽剧、汉剧、昆曲、梆子等声腔,逐渐形成了“生旦净丑”四大行当分工明确的表演体系,早期京剧班社为适应频繁的茶园演出(如三庆园、广和楼等),需在短时间内完成场景切换与剧情推进,龙套角色便应运而生,这些角色多由年轻学徒或“底包”演员(班社中非主演成员)饰演,戏份极少却不可或缺,被称为“戏班的骨架”。

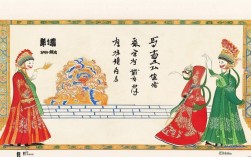

从角色类型看,龙套可分为“文龙套”与“武龙套”两类,文龙套如侍从、衙役、百姓等,动作以“站门”“斜门”“走边”等静态或半静态程式为主;武龙套则包括士兵、将校、匪兵等,需配合武打场面,完成“翻跟头”“打出手”等动作,无论文武,龙套角色的核心特征是“群体性”——通常以“四人一堂”为基本单位(少数情况下为两人或八人),通过整齐划一的站位、动作与口号,营造“千军万马”的舞台效果。

龙套的服饰、道具与表演程式

龙套的服饰以“龙套衣”为核心,这是一种圆领、大襟、带水袖的素色短衣(多为蓝、红、黑三色),背部绣有简化龙纹(或仅用云纹代替),区别于主要角色的“蟒袍”“靠”等戏衣,这种设计既体现了“随从”的卑微身份,又通过龙纹暗示其与主属的关联(如皇帝的龙套穿红衣,元帅的龙套穿蓝衣),道具方面,文龙套多持“门旗”(红边黄底,写“回避”“肃静”)、“水火棍”等;武龙套则持“红门旗”“枪旗”(枪杆顶端系小旗)或“刀枪把子”,通过道具变化区分场景(如“车旗”表示车辆,“伞报”表示仪仗)。

表演程式上,龙套的动作高度程式化,形成了一套固定的舞台语汇,站门”:两人分列舞台中线两侧,随主将出场依次站定,象征“护卫”;“斜门”:四人沿舞台对角线穿插,表现行军路线;“起霸”前,龙套需先“垫场”,为主将整理盔甲、高呼口号,通过“啊!”“哦!”等简单台词烘托气氛,这些程式虽简单,却需演员精准把握节奏与力度——如“走边”时步伐需轻快如猫,“翻跟头”需落地无声,体现“台上一分钟,台下十年功”的戏曲功底。

龙套的功能与美学价值

在早期京剧舞台中,龙套的功能可概括为“三烘托”:一是烘托人物,如皇帝出场需“大堂龙套”(四人持红门旗)摆驾,元帅升帐需“小堂龙套”(四人持枪旗)站门,通过随从数量与服饰彰显主属等级;二是烘托场面,如《长坂坡》中曹操败走,龙套扮演的曹军需“跑龙套”(快速穿梭舞台),表现溃败的混乱;《空城计》中诸葛亮城楼抚琴,龙套扮演的蜀军需肃立两侧,用静默烘托“空城计”的紧张;三是烘托时空,如“走边”表夜行,“起霸”表整装,“圆场”表长途跋涉,龙套的动作与站位成为舞台时空的“指示器”。

从美学角度看,龙套的“以少代多”体现了京剧“写意”的核心特征,四人龙套可代表千军万马,一面门旗可象征宫廷仪仗,这种“虚”的处理方式,既节省了舞台资源,又给观众留下了想象空间,正如戏曲理论家周贻白所言:“龙套之妙,不在多而在精,四人之力,可抵千军。”

早期京剧班社中的龙套演员

在早期京剧班社(如“三鼎甲”“四大徽班”)中,龙套演员属于“底包”阶层,收入微薄却需掌握多种角色,他们通常从“科班”学徒做起,先学基本功(如“毯子功”“把子功”),再逐步尝试龙套角色,优秀者可晋升为“外角”(次要角色)或“里子”(如演配角或替主演“代场”),许多京剧大师早年都曾演过龙套——如梅兰芳在《长坂坡》中演过曹军兵卒,周信芳在《追韩信》中跑过龙套,这些经历让他们深刻理解了“配角是主将的镜子”的道理。

以下是龙套在不同场景中的典型应用:

| 场景类型 | 人数 | 服饰 | 道具 | 功能作用 | 典型剧目 |

|---|---|---|---|---|---|

| 帝王出场 | 4人 | 红龙套衣 | 红门旗 | 烘托皇家威严 | 《打龙袍》 |

| 元帅升帐 | 4人 | 蓝龙套衣 | 枪旗 | 营造军营肃杀氛围 | 《定军山》 |

| 行军打仗 | 4-8人 | 各色龙套衣 | 刀枪把子 | 表现战场动态 | 《挑滑车》 |

| 市井场景 | 2人 | 青龙套衣 | 水火棍 | 交代民间环境 | 《武家坡》 |

| 夜行探路 | 2人 | 黑龙套衣 | 腰刀、火把 | 暗示时间与行动 | 《夜奔》 |

相关问答FAQs

Q1:为什么京剧中的龙套通常是四人,而不是其他人数?

A:四人龙套的形成与京剧舞台的“对称美学”和“数字象征”有关,从舞台调度看,四人可分列舞台两侧(各两人),形成稳定的对称构图,便于配合主将的“上场门”“下场门”表演;从传统观念看,“四”象征“四方”“四季”,符合中国人对“完整”的追求;四人一组也便于演员配合,减少舞台混乱,在特殊情况下(如“大摆驾”),龙套可增至八人,但“四人一堂”仍是基础单位。

Q2:龙套演员在早期京剧中的地位如何?他们是否有发展空间?

A:早期京剧班社等级森严,龙套演员属于“底层行当”,收入远低于主演(如“头牌”“二牌”),且常需兼任“检场”(舞台道具管理)等工作,但龙套并非没有发展空间:扎实的龙套表演功底是成为“好配角”的基础,许多“里子”演员(如演张飞的“架子花脸”)都从龙套做起;若演技突出、嗓音条件好,有机会被提拔为“外角”(如演次要武将或文官),极少数甚至能成为“名角”(如“武戏龙套”出身的“金霸王”钱金福),这种晋升需机遇与实力兼备,多数龙套演员终其一生都在“跑龙套”,却为京剧艺术的完整性默默奉献。