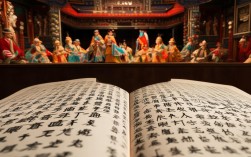

豫剧《风萧萧》作为传统经典剧目,其“马伴奏”是塑造场景、渲染氛围的关键艺术手法,通过乐器的巧妙组合与演奏技法的运用,将“马”这一意象从静态符号转化为动态叙事元素,既服务于剧情推进,也强化了豫剧音乐的独特韵味,在传统豫剧伴奏中,“马”的表现并非单一乐器模仿,而是以板胡、二胡、笙、梆子、锣鼓等构成的多声部协作,通过音高、节奏、音色的变化,精准呈现马的行进、嘶鸣、疾驰等动态,让观众在听觉中构建出“马”的视觉形象。

“马伴奏”的核心在于对“马态”的细腻捕捉,不同乐器分工明确:板胡作为主奏乐器,常以快速碎弓模拟马蹄的密集节奏,如剧中角色策马飞奔时,板胡弓速加快,音高由低到高阶梯式推进,配合左手“绰注”技法,营造出马蹄踏地的急促感;二胡则以连绵的颤音铺垫马的呼吸韵律,中低音区的长音模拟马的沉稳步伐,高音区的跳进则表现马的警觉或惊跃,特色乐器笙的加入尤为关键,其“花舌音”与“滑音”技法可模仿马嘶的清亮高亢,如剧中马匹受惊时,笙以强力度吹出“花舌+上滑”音组,音色由浑浊转清亮,恰似马匹从低沉呜咽到长嘶的动态过程,打击乐中的“梆子”与“小锣”则负责节奏框架,梆子的“双打”模拟马蹄的轻重交替,小锣的“闷击”配合马蹄踏地的闷响,而大锣的“长音”则用于渲染马匹驻足或远眺时的开阔氛围。

具体到《风萧萧》的经典场景,如“夜行”段落,伴奏以“流水板”为基础,板胡奏出连续十六分音符,节奏型为“XX XX XX X”,模拟马蹄“哒哒哒哒”的匀速行进;二胡在弱拍位置加入“垫音”,强化节奏的颗粒感;笙则以“单吐音”吹奏简短旋律片段,模仿马铃的清脆;梆子每拍击打两次,形成稳定的“恒拍”背景,当剧情转入“遭遇伏击”,板胡突然转为“快二八板”,节奏加密为“XXX XXX”,弓速达到极致,音高以半音阶快速上行,模拟马匹急停转向的紧张感;此时笙以“气颤音”吹奏长音,大锣“仓”的一击,配合演员的亮相,将冲突感推向高潮,而在“马踏秋草”的抒情段落,板胡改用“慢弓”,音色柔美,旋律中加入“倚音”装饰,模拟马蹄轻踏草地的舒缓;二胡以“连弓”奏出悠长旋律,笙则以“单音”长音铺垫,营造出秋日原野的静谧与苍凉。

以下为《风萧萧》“马伴奏”中主要乐器技法与表现效果对应表:

| 乐器 | 核心技法 | 音效模拟对象 | 剧情场景应用 |

|---|---|---|---|

| 板胡 | 快碎弓、绰注、半音阶上行 | 马蹄节奏、马动态变化 | 疾驰、急停、冲突高潮 |

| 二胡 | 颤音、连弓、跳进 | 马的呼吸韵律、警觉 | 缓行、驻足、抒情铺垫 |

| 笙 | 花舌音、滑音、气颤音 | 马嘶、马铃 | 受惊、长嘶、环境氛围渲染 |

| 梆子 | 双打、单打、闷击 | 马蹄轻重交替 | 节奏框架、行进速度控制 |

| 大锣/小锣 | 长音、闷击、单击 | 空间感、动作点睛 | 马匹远眺、亮相、冲突爆发 |

“马伴奏”的艺术价值,在于其超越了单纯的音效模仿,成为连接剧情与情感的“听觉桥梁”,在《风萧萧》中,马的动态不仅是角色行动的外化,更是人物心境的投射:当角色策马归心似箭,伴奏以明快的节奏与明亮的音色传递急切;当马匹踏过战场遗迹,低沉的板胡与浑厚的笙音则交织出悲怆与苍凉,这种“以声塑形、以情带声”的伴奏理念,既保留了豫剧“高亢激越、质朴豪放”的音乐特质,又通过细腻的技法创新,让传统伴奏在当代舞台上焕发新的生命力。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《风萧萧》中的“马伴奏”是否使用了特色乐器?

A:是的,除板胡、二胡、梆子等常规伴奏乐器外,还特别运用了笙这一特色乐器,笙的“花舌音”“滑音”等技法能有效模拟马嘶的清亮与马铃的脆响,尤其在表现马匹受惊、长嘶等动态时,笙的独特音色为伴奏增添了层次感,使“马”的形象更加立体生动。

Q2:如何通过伴奏区分“马缓行”与“马疾驰”的不同状态?

A:主要通过节奏、弓法与音色的变化区分。“马缓行”时,伴奏以“慢二八板”或“中速流水板”为基础,板胡用连弓奏出舒缓旋律,二胡以长音铺垫,梆子每拍一击,节奏平稳;“马疾驰”时,节奏转为“快二八板”,板胡采用快碎弓,音高以半音阶快速推进,梆子双打加密,形成密集的“哒哒”声,整体音效急促有力,与缓行的沉稳形成鲜明对比。