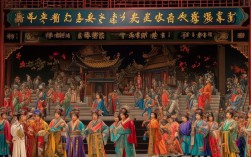

《借妻》作为豫剧传统经典剧目,以其跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物形象和浓郁的生活气息,深受广大观众喜爱,全剧以家庭伦理为切入点,通过“借妻”这一荒诞又真实的事件,折射出封建社会底层百姓的生存困境与人性挣扎,展现了豫剧艺术在叙事、表演、唱腔等方面的独特魅力。

剧情起源于明代一户普通人家:书生张文秀家境贫寒,与妻子王氏相依为命,某日,张文秀偶遇故交赵金龙,赵金龙因赴任途中遭遇劫难,盘缠尽失,又因身无分文无法投宿客栈,便恳请张文秀“借”妻子王氏暂充其“家眷”,以便应付店家,张文秀虽心有不舍,但碍于情面,只得应允,谁知这一“借”,竟引发一连串误会与风波——王氏随赵金龙入住客栈后,恰逢赵金龙的旧相识前来拜访,误以为二人夫妻相称;更有一地痞流氓觊觎王氏美色,夜半闯入客房调戏,赵金龙为保护王氏与其发生冲突,惊动了官府,公堂之上,真相大白,张文秀追悔莫及,王氏受尽委屈,赵金龙深感愧疚,最终在县令的调解下,张文秀夫妇重归于好,赵金龙也得到妥善安置,全剧以“借”为引,层层递进,将普通家庭的喜怒哀乐、市井百态的善恶美丑展现得淋漓尽致,既有令人捧腹的喜剧桥段,也有发人深省的悲剧内核。

在艺术表现上,《借妻》充分体现了豫剧“唱、念、做、打”的综合性特点,唱腔设计上,根据人物性格与情感变化灵活运用豫剧的四大板式:张文秀的书生形象多用“慢板”与“二八板”,唱腔婉转悠扬,表现其懦弱与犹豫;王氏作为主妇,则以“流水板”和“飞板”见长,唱腔高亢激昂,凸显其刚烈与聪慧;赵金龙的武生身份则侧重“快二八”和“垛板”,节奏明快,展现其仗义与豪爽,念白方面,采用河南方言的口语化表达,贴近生活,如王氏与地痞对峙时的斥骂、张文秀公堂之上的辩解,都极具地方特色与感染力,表演上,演员的身段、表情、眼神与台词高度统一:王氏“借妻”时的羞愤难耐、赵金龙见义勇为时的挺身而出、张文秀追悔莫及的捶胸顿足,通过细腻的肢体语言与面部表情,将人物内心世界刻画得入木三分,尤其“公堂对质”一场,王氏的“哭板”唱段“听一言来泪涟涟”,字字血泪,声声泣诉,将封建礼教对女性的压迫与底层百姓的无奈展现得淋漓尽致,成为全剧的情感高潮。

以下是《借妻》主要角色与艺术特色对应表:

| 角色 | 行当 | 表演特点 | 经典唱段举例 |

|---|---|---|---|

| 张文秀 | 小生 | 台步儒雅,水袖飘逸,唱腔婉转 | 《借妻时我心如刀绞》 |

| 王氏 | 青衣/花旦 | 身段刚健,表情丰富,唱腔高亢 | 《劝夫君你休要执迷》 |

| 赵金龙 | 武生 | 动作利落,眼神坚定,唱腔豪迈 | 《路见不平拔刀相助》 |

| 王媒婆 | 彩旦 | 诙谐幽默,方言浓重,身段滑稽 | 《东家夸我嘴头巧》 |

《借妻》的社会影响深远,自清代诞生以来,历经百年传承,成为豫剧舞台上久演不衰的经典剧目,它不仅反映了封建社会的伦理纲常与人情冷暖,更通过普通人的命运变迁,传递了“诚信立身”“家庭和睦”的传统价值观,在当代,该剧经过多次改编创新,融入现代舞台技术,如灯光、音效的运用,使剧情更具代入感;年轻演员的加入也为传统剧目注入了新的活力,让“借妻”的故事在新时代依然能引发观众共鸣,剧中的经典唱段被收录于《豫剧经典唱腔选》,成为戏曲院校教学的范本,进一步推动了豫剧艺术的传承与发展。

相关问答FAQs

Q1:《借妻》中的“借妻”情节在封建社会背景下反映了什么社会问题?

A1:“借妻”情节看似荒诞,实则深刻反映了封建社会底层百姓的生存困境与伦理失序,经济困顿(如张文秀的贫穷)与人情世故(如赵金龙的恳求)交织,迫使普通人不得不违背伦理道德,做出“借妻”之举,揭示了封建社会底层人民在生存压力下的无奈与妥协;公堂对质中官府的“明镜高悬”与王氏的“贞节”被反复强调,反映了封建礼教对女性的束缚与物化,以及“夫为妻纲”等伦理观念对个体尊严的压制,全剧通过这一事件,既批判了封建社会的黑暗与不公,也展现了普通人在困境中坚守善良与道义的闪光点。

Q2:为什么《借妻》能成为豫剧传统经典剧目,其“经典性”体现在哪些方面?

A2:《借妻》的经典性主要体现在三个方面:一是题材的贴近性,以普通家庭的生活矛盾为切入点,剧情真实可感,容易引发观众的情感共鸣;二是艺术的综合性,将豫剧的唱腔、念白、表演、身段等元素有机融合,展现了“唱念做打”的完整艺术体系,尤其王氏、张文秀等角色的唱腔设计,成为豫剧声腔艺术的典范;三是思想的深刻性,通过“借妻”事件,既讽刺了封建社会的伦理弊端,又传递了“诚信”“和睦”等普世价值观,具有超越时代的教育意义,这些特点使得《借妻》历经百年而魅力不减,成为豫剧艺术宝库中的璀璨明珠。