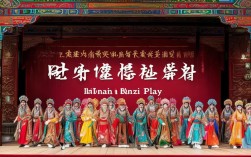

包公作为中国历史上最具代表性的清官形象,自宋代以来便在民间传说、话本、戏曲中广泛流传,成为正义、廉洁、刚正不阿的象征,戏曲艺术以其独特的舞台表现力,将包公的故事演绎得淋漓尽致,形成了丰富多彩的“包公系列戏曲”,涵盖京剧、豫剧、越剧、黄梅戏、川剧、秦腔等多个剧种,每个剧种都凭借其地域特色和表演风格,为包公形象注入了不同的艺术魅力。

包公系列戏曲主要剧目概览

| 剧种 | 剧目 | 主要人物 | 剧情简介 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《铡美案》 | 包拯、陈世美、秦香莲 | 陈世美中状元后不认前妻秦香莲,反派人追杀,秦香莲告至开封府,包拯不畏权贵,铡陈世美以正法纪。 |

| 京剧 | 《打龙袍》 | 包拯、李妃、宋仁宗 | 李妃流落民间,包拯查明其真实身份(宋仁宗生母),设计让仁宗认母,惩处奸妃,体现“忠孝两全”。 |

| 豫剧 | 《包青天》 | 包拯、王延龄、秦香莲 | 包拯审理秦香莲告状案,与权臣王延龄周旋,最终为秦香莲伸冤,突出豫剧的豪放与民间叙事特色。 |

| 越剧 | 《包公赔情》 | 包拯、嫂子吴妙贞、包勉 | 包拯侄子包勉贪赃枉法,包拯依法斩之,嫂子吴妙贞悲痛欲绝,包拯以理服人,最终嫂子理解其苦心,展现包公刚正中的温情。 |

| 黄梅戏 | 《包公断案》 | 包拯、李妃、郭槐 | 李妃被郭槐陷害流放,包微服私访查明真相,为李妃平反,黄梅戏的唱腔婉转,凸显包公的智慧与仁心。 |

| 川剧 | 《包公误》 | 包拯、秦香莲、陈世美 | 包拯因一时误信谗言,险些冤枉秦香莲,后及时醒悟纠正,通过川剧的“变脸”等手法,表现包公的知错能改。 |

| 秦腔 | 《铡丁勇》 | 包拯、丁勇、王丞相 | 丞相之子丁勇强抢民女,包拯顶住压力,依法铡丁勇,秦腔的高亢唱腔将包拯的决绝与悲愤展现得淋漓尽致。 |

各剧种包公戏曲的艺术特色

京剧作为国粹,其包公戏堪称经典。《铡美案》《打龙袍》等剧目久演不衰,京剧包拯由“铜锤花脸”应工,脸谱以黑为主,额间月牙象征“日断阳,夜断阴”,唱腔苍劲浑厚,念白刚劲有力,塑造出威严肃穆的“包青天”形象,如《铡美案》中“包龙图打坐在开封府”的唱段,高亢激越,将包拯面对权贵时的凛然正气展现得淋漓尽致。

豫剧的包公戏更贴近中原大地,充满乡土气息。《包青天》《秦香莲》等剧目中,包拯的表演融入了河南方言的质朴,唱腔以豫东调、豫西调为基础,既有慷慨激昂的大板唱腔,也有细腻委婉的抒怀,如《秦香莲》中“见皇姑”一场,包拯与皇姑的对手戏,通过豫剧特有的“嗨腔”表现内心的挣扎,最终以“铡美案”的果断彰显正义,深受百姓喜爱。

越剧的包公戏则侧重情感刻画,以柔美唱腔演绎刚正形象。《包公赔情》是代表作,包拯与嫂子吴妙贞的对手戏中,越剧的“尺调腔”“四工腔”交替使用,既有包拯执法如山的坚定,也有对嫂子的愧疚与温情,刚柔并济,让清官形象更具人情味。

黄梅戏的包公戏唱腔清新明快,富有生活气息。《包公断案》中,包拯常以“丑角”或“老生”形象出现,唱腔如行云流水,通过“对花”“十绣”等民间小调元素,拉近与观众的距离,如“李妃哭坟”唱段,黄梅戏的“哭板”将李妃的悲愤与包拯的同情交织,凸显“清官难断家务事”中的智慧与仁慈。

川剧的包公戏以“变脸”“藏刀”等绝技闻名,《包公误》中,包拯通过“变脸”表现从误判到醒悟的心理变化,脸谱从黑红到纯黑,象征内心的转变,川剧的帮腔、锣鼓点与包拯的表演结合,营造出紧张又诙谐的氛围,让严肃的断案故事更具戏剧张力。

秦腔作为西北最具代表性的剧种,其包公戏高亢激越,充满力量感。《铡丁勇》中,包拯的唱腔运用秦腔的“苦音”,将执法时的沉重与决绝表现得淋漓尽致,加上秦腔特有的“安腔”“塌板”,塑造出粗犷豪迈的“关中大包公”形象,契合西北人民的审美习惯。

包公戏曲的文化意义

包公系列戏曲不仅是中国戏曲艺术的瑰宝,更是民间正义观念的载体,不同剧种通过各自的艺术手法,将包公“铁面无私、执法如山、体恤民情”的形象深入人心,跨越地域与时代,成为中华民族法治精神与文化认同的重要象征,这些剧目在娱乐大众的同时,也传递了“善恶有报、正义必胜”的价值观,至今仍对现代社会具有启示意义。

相关问答FAQs

Q:包公在戏曲中的形象有哪些共同特点?

A:包公戏曲中的形象具有高度一致性,核心特点包括:1. 外貌特征:黑脸(象征铁面无私)、额间月牙(象征明辨是非、日夜断案);2. 性格特质:刚正不阿、不畏权贵、执法严明,同时兼具体恤民情、知错能改的温情;3. 行为准则:以“法”为准绳,不徇私情,甚至不惜得罪皇亲国戚,体现“王子犯法与庶民同罪”的法治精神。

Q:不同剧种的包公戏曲表演有何差异?

A:差异主要体现在表演形式与风格上:1. 唱腔:京剧苍劲,豫剧豪放,越剧婉转,黄梅戏清新,川剧诙谐,秦腔高亢;2. 行当:京剧包拯为花脸,越剧多为老生或小生,川剧融入丑角元素;3. 技巧:川剧以“变脸”“藏刀”见长,秦腔注重“安腔”“塌板”的爆发力,黄梅戏善用民间小调增强生活感;4. 叙事侧重:京剧重仪式感,豫剧重民间叙事,越剧重情感刻画,黄梅戏重生活气息,川剧重戏剧冲突,秦腔重力量感。