春节,是刻在中国人骨子里的团圆密码,当腊月的寒风裹着烟火气漫过街巷,家家户户的窗棂便贴上了红春联,门楣挂起了大红灯笼,而那些藏在时光里的传统习俗——饺子、元宵、京剧、风筝,也像被唤醒的精灵,在辞旧迎新的序曲里,舞动着最鲜活的年味。

除夕的年夜饭,总少不了一盘热气腾腾的饺子,北方人常说“舒服不如倒着,好吃不过饺子”,这软糯的面皮裹着鲜香的馅料,从和面、调馅到包捏,全家人围坐桌前,指尖翻飞间,一个个元宝状的饺子便排满了盖帘,有人说“饺子像元宝,吃了能招财”,也有人说“更岁交子,取‘新旧交替’之意”,当零点的钟声敲响,锅里翻腾的饺子便成了连接过去与未来的信物,咬开时冒出的热气,是家的温度,也是对新一年的期盼。

如果说饺子是除夕的团圆符号,那元宵便是正月十五的月下诗篇,南方的汤圆“包”出来的软糯,北方的元宵“滚”出来的扎实,芝麻、花生、豆沙的甜香裹在糯米粉里,在沸水中浮沉,像一轮轮小小的圆月,老北京人讲究“正月十五闹元宵”,一家人分食一碗元宵,“团团圆圆”的甜便从舌尖甜到心底;江南水乡则爱在元宵夜泛舟河上,提着灯笼猜灯谜,让糯米的香气与水乡的朦胧交织成最诗意的年味。

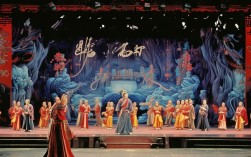

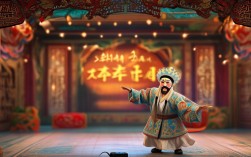

锣鼓一响,便知年味正浓,春节的庙会或剧院里,京剧总是最耀眼的主角,生旦净丑的扮相在舞台上流转,红脸关公的忠义、黑脸包公的刚正、花旦的水袖轻扬,配以西皮二黄的唱腔,将千年故事唱得荡气回肠,老一辈人爱听《龙凤呈祥》的吉祥戏,孩童们则爱看《大闹天宫》的热闹,那一张张油彩斑斓的脸谱,不仅是角色的象征,更是中国人骨子里的侠义与柔情,在锣鼓声中代代相传。

初春的阳光洒在空旷的田野,孩子们便牵着风筝跑向远方,山东潍坊的风筝节上,巨龙风筝振翅欲飞,蝴蝶风筝翩跹起舞;北京胡同里,老人带着孙儿放起“沙燕”,彩色的纸鸢在蓝天白云间划出弧线,老话说“正月放风筝,放掉一年晦气”,线轴越转越快,风筝飞得越高,仿佛把所有的烦恼都甩进了云霄,只剩下满心的欢喜与对春的期盼。

春节传统习俗小览 | 习俗名称 | 主要时间 | 核心活动 | 文化寓意 | 地域特点 | |----------|----------|----------|----------|----------| | 饺子 | 除夕夜 | 包饺子、吃饺子 | 更岁交子、团圆招财 | 北方盛行,馅料多样 | | 元宵 | 正月十五 | 煮元宵/汤圆、猜灯谜 | 团圆美满、吉祥如意 | 南北皆有,南方称“汤圆” | | 京剧 | 春节假期 | 庙会/剧院演出 | 文化传承、吉祥纳福 | 全国流行,国粹代表 | | 风筝 | 初春 | 户外放飞、风筝节 | 祈福纳祥、放晦气迎好运 | 北方更常见,潍坊风筝节闻名 |

从除夕的饺子到元宵的灯火,从京剧的唱腔到风筝的飞翔,这些春节习俗,像一根根无形的线,将中国人的情感紧紧相连,它们不仅是节日的符号,更是文化的根脉,在代代相传中,让“年”有了温度,让“家”有了方向。

FAQs

-

春节吃饺子和元宵,除了时间不同,还有哪些区别?

答:制作工艺上,饺子是“包”出来的,用面皮包裹馅料;元宵是“滚”出来的,将馅料蘸水在糯米粉中反复滚动而成,馅料也有差异,饺子咸鲜为主(如白菜猪肉、韭菜鸡蛋),元宵则以甜馅为主(如芝麻、豆沙、花生),寓意上,饺子象征“更岁交子”(新旧交替)和“招财进宝”,元宵则侧重“团团圆圆”的家庭美满,地域上,饺子是北方春节必备,元宵在南北均有,但南方更常称“汤圆”,制作更偏软糯。

-

为什么京剧会成为春节期间常见的文化活动?

答:京剧作为国粹,承载着深厚的文化底蕴,春节期间演出“吉祥戏”(如《龙凤呈祥》《贵妃醉酒》),寓意平安喜乐,符合节日氛围,京剧的唱腔优美、扮相鲜明,老少皆宜,既能满足长辈的文化情怀,也能吸引年轻人了解传统,成为连接代际情感的纽带,庙会、剧院等场所的京剧表演,也为春节增添了热闹喜庆的气氛,是“闹新春”的重要形式之一。