昆明作为云南的文化枢纽,戏曲艺术在这里历经百年沉淀,既吸纳了中原戏曲的精髓,又融入了滇地多民族的文化基因,形成了独具特色的地方戏曲体系,滇剧与花灯戏是昆明最具代表性的两大剧种,它们的经典剧目不仅是云南戏曲文化的瑰宝,更是中国地方戏曲多样性的生动注脚。

滇剧:滇南梆子的百年回响

滇剧形成于清代中叶,源于秦腔、徽调传入云南后与本地民间艺术的融合,被称为“滇南梆子”,其唱腔以襄阳腔、胡琴腔、丝弦腔三大类为主,伴奏乐器以胡琴、月琴、三弦为“三大件”,表演风格兼具北方戏曲的豪放刚劲与南方戏曲的细腻婉约,方言唱腔(昆明话)的运用更使其地域特色鲜明,作为云南第一大地方剧种,滇剧的经典剧目承载着滇地历史记忆与民俗风情,至今仍在舞台上焕发生机。

代表作解析

-

《荷花配》

作为滇剧传统戏的“压轴”之作,《荷花配》以才子佳人的爱情为主线,讲述了书生张廷秀与王玉蓉历经磨难终成眷属的故事,剧中“赠帕”“相认”等经典桥段,通过细腻的唱腔与表演,将人物内心的爱恋、忐忑与喜悦展现得淋漓尽致,其唱腔以胡琴腔为主,婉转悠扬,尤其“花园赠帕”一折,张廷秀的“慢板”与王玉蓉的“清板”交替,如泣如诉,被誉为“滇剧声腔的活化石”,该剧不仅考验演员的唱功,对身段、表情的要求也极高,是滇剧演员“唱念做打”的综合体现。 -

《牛皋扯旨》

这出传统喜剧以南宋名将牛皋为主角,通过“扯旨”这一核心事件,讽刺了朝廷的昏聩与奸佞的狡诈,牛皋这一形象性格鲜明:粗犷豪放却又嫉恶如仇,表演中“扯胡子”“瞪眼”等动作夸张而富有张力,唱腔则融合了襄阳腔的高亢与丝弦腔的诙谐,营造出强烈的喜剧效果,该剧以小见大,通过牛皋的个人抗争,折射出普通民众对正义的渴望,是滇剧“以歌舞演故事”的典型范例。 -

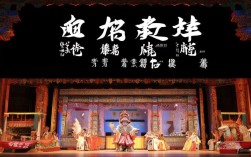

《血手印》

作为滇剧悲剧艺术的代表作,《血手印》取材于传统公案故事,讲述了王千金被诬陷谋害亲夫,在刑场上以“血手印”洗清冤屈的故事,剧中“法场”一折,王千金的“反二黄”唱腔悲怆凄凉,配合“甩袖”“跪步”等身段,将冤屈与绝望的情绪推向高潮;而“昭雪”一折则转为激昂,展现正义终将战胜邪恶的主题,该剧在唱腔设计与情感表达上极具感染力,被誉为“滇剧悲剧的巅峰之作”。

滇剧代表作一览表

| 剧目 | 类型 | 剧情简介 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《荷花配》 | 传统爱情剧 | 才子张廷秀与佳人王玉蓉的爱情纠葛 | 胡琴腔婉转,表演细腻,重唱功与身段 |

| 《牛皋扯旨》 | 传统喜剧 | 名将牛皋怒扯昏聩圣旨,讽刺朝政腐败 | 唱腔诙谐,动作夸张,性格鲜明 |

| 《血手印》 | 传统悲剧 | 王千金被诬陷,以血手印昭雪冤案 | 反二黄悲怆,情感强烈,重戏剧冲突 |

花灯戏:滇地歌舞的民间风情

花灯戏源于昆明周边农村的民间歌舞,盛行于明清时期,因表演时需手持“灯彩”而得名,它以“灯”为载体,融合了民歌、小调、舞蹈、说唱等元素,表演载歌载舞,风格活泼轻快,语言通俗易懂,被誉为“滇地生活的百科全书”,与滇剧的“大戏”不同,花灯戏更贴近民间生活,其经典剧目多取材于民间传说、劳动生活或神话故事,充满了浓郁的生活气息与乡土情怀。

代表作解析

-

《大茶山》

作为现代花灯戏的代表作,《大茶山》以云南茶山为背景,讲述了茶农们与自然灾害抗争、保护茶山的故事,剧中采茶舞、茶歌等表演元素,直接取材于滇西茶农的劳动场景,唱腔采用“茶山调”“采茶调”等民间小调,节奏明快,充满劳动号子的力量感,该剧不仅展现了云南茶文化的魅力,更通过茶农的集体形象,传递了“勤劳勇敢、团结互助”的民族精神,是花灯戏“接地气”的典范。 -

《七妹与蛇郎》

这出传统神话花灯戏取材于云南民间传说,讲述了善良的七妹与蛇郎的爱情故事,以及与恶姐的斗争,剧中“蛇郎下山”“七妹织锦”等桥段,融入了彝族、白族的舞蹈元素,如“左脚舞”“霸王鞭”,表演中“转扇”“抖肩”等动作轻盈灵动,唱腔则结合了“绣荷包调”“放羊调”等民歌,旋律优美如歌,该剧通过神话外衣,歌颂了善良与勇敢,批判了贪婪与邪恶,是花灯戏“神话与现实结合”的典型。 -

《孔雀公主》

改编自傣族传说的《孔雀公主》,以“孔雀舞”为核心舞蹈,讲述了孔雀公主与傣族王子的爱情故事,剧中孔雀公主的服装绚丽多彩,头戴孔雀翎,身披孔雀羽,配合“孔雀手”“孔雀步”等舞蹈动作,将孔雀的灵动与美丽展现得淋漓尽致;音乐则融入傣族象脚鼓、芒锣等乐器,节奏欢快热烈,该剧是花灯戏与民族文化融合的典范,不仅展现了傣族文化的独特魅力,更通过舞蹈与音乐的结合,营造出如诗如画的意境。

花灯戏代表作一览表

| 剧目 | 类型 | 剧情简介 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《大茶山》 | 现代生活剧 | 茶农抗击自然灾害,守护茶山 | 融合采茶舞、茶歌,劳动气息浓厚 |

| 《七妹与蛇郎》 | 传统神话剧 | 七妹与蛇郎的爱情,对抗恶姐 | 融合民族舞蹈,唱腔为民间小调 |

| 《孔雀公主》 | 神话传说剧 | 孔雀公主与傣族王子的爱情 | 孔雀舞为核心,服装绚丽,民族音乐浓郁 |

昆明戏曲的文化意义

昆明戏曲的代表作,不仅是艺术形式的呈现,更是滇地文化的载体,滇剧的“三大唱腔”承载着中原文化与云南方言的融合,花灯戏的“载歌载舞”凝聚着多民族的生活智慧,这些剧目通过舞台表演,将昆明的地理风貌、民俗风情、历史记忆传递给一代又一代观众,成为连接过去与现在的文化纽带,滇剧与花灯戏被列入国家级非物质文化遗产,其代表作的传承与创新,仍在为昆明戏曲注入新的生命力。

相关问答FAQs

Q1:昆明戏曲与其他地方戏曲相比,有哪些独特之处?

A:昆明戏曲的独特性主要体现在“多民族文化融合”与“生活气息浓厚”两方面,在唱腔与表演上,滇剧融合了中原戏曲的声腔体系与云南方言的发音特点,花灯戏则吸收了彝族、白族、傣族等民族的歌舞元素,形成“滇味十足”的艺术风格;在内容上,其代表作多取材于本地民间传说、劳动生活(如茶山、采茶),贴近百姓日常,语言通俗幽默,更具亲和力。

Q2:如何欣赏滇剧和花灯戏的艺术特色?

A:欣赏滇剧可重点关注“唱腔”与“身段”——滇剧的胡琴腔婉转、丝弦腔高亢,演员的“喷口”“气口”技巧需细品;身段则讲究“刚柔并济”,如《牛皋扯旨》的夸张动作与《荷花配》的细腻表演对比鲜明,欣赏花灯戏则需关注“歌舞结合”,其表演“无舞不灯”,演员的扇子、手帕技巧,以及融入的民族舞蹈(如孔雀舞、左脚舞),配合欢快的民间小调,能直观感受到滇地民间的热烈与鲜活。