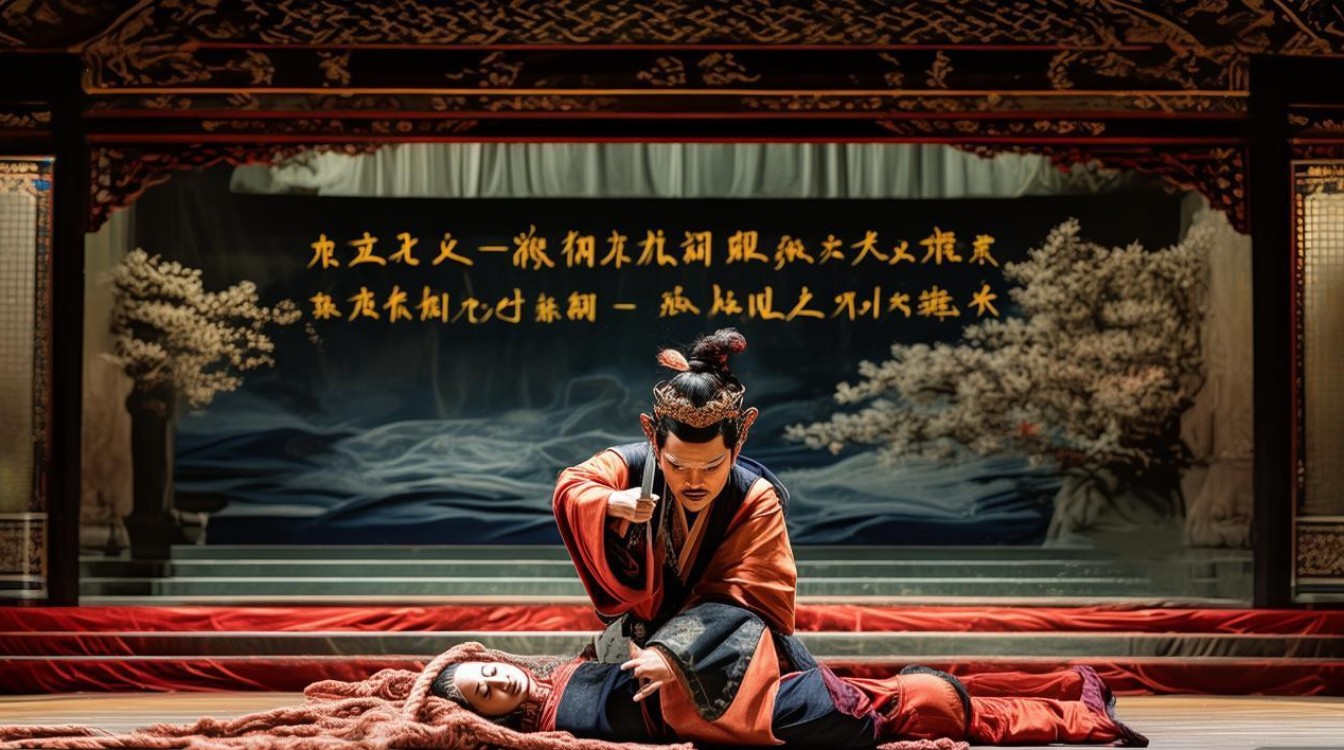

豫剧《铡美案》作为中国戏曲宝库中的经典传统剧目,以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和深刻的思想内涵,成为豫剧舞台上久演不衰的代表作,该剧改编自民间流传的“秦香莲”故事,讲述了北宋年间书生陈世美寒窗苦读后高中状元,为攀附权贵隐瞒已婚事实,娶公主为妻,其妻秦香莲携子上京寻夫反被驱赶,最终在包拯的主持正义下,负心汉终被铡死的故事。

剧情以陈世美的堕落为主线,层层递进:陈世美进京赶考,家中父母饿死,妻子秦香莲含辛茹苦抚养一双儿女,十年后携子赴京寻夫,陈世美不仅不认,还命家将韩琪追杀母子,韩琪得知真相后自刎身亡,秦香莲悲愤之下拦轿喊冤,开封府尹包拯受理此案,面对陈世美搬出公主、国太求情的压力,以“王子犯法与庶民同罪”的信念,不顾权势阻挠,最终用铡刀处决陈世美,为秦香莲讨回了公道。

剧中人物性格鲜明,矛盾冲突激烈:秦香莲作为传统女性形象,集贤惠、坚韧、刚毅于一身,其寻夫被拒、哭诉冤屈的情节催人泪下;陈世美则成为忘恩负义、贪图富贵的典型代表,从寒门书生到权贵之臣的转变,展现了人性的扭曲;包拯以“铁面无私”的形象深入人心,其不畏强权、执法如山的品格成为全剧的精神核心,而公主与国太的介入,则进一步强化了“情与法”的戏剧张力。

在艺术表现上,豫剧《铡美案》充分展现了剧种特色,其唱腔、表演、音乐、服饰道具均与剧情深度融合,具体如下:

| 艺术特色 | 表现形式 |

|---|---|

| 唱腔 | 豫剧以“高亢激越、朴实粗犷”著称,《铡美案》中包拯的黑头唱腔采用豫西调,声如洪钟,凸显威严;秦香莲的唱腔则以豫东调的“苦音”为主,婉转悲凉,诉尽苦难;陈世美的唱腔则带“奸腔”,唱腔转折处流露虚伪与狠毒。 |

| 表演 | 包拯的表演注重“髯口功”和“水袖功”,如“怒铡陈世美”时的甩髯、顿步,展现怒不可遏;秦香莲的“跪爬”“摔罗裙”等动作,将悲愤与绝望表现得淋漓尽致;陈世美的“官步”“端袖”,尽显权贵的傲慢与冷漠。 |

| 音乐 | 以板胡、梆子、锣鼓为主奏乐器,节奏张弛有度:审案时急促的锣鼓烘托紧张气氛,秦香莲哭诉时舒缓的板胡衬托悲凉,最终铡美时的高亢锣鼓则彰显正义的胜利。 |

| 服饰道具 | 包拯的黑脸、蟒袍、乌纱帽象征铁面无私;秦香莲的素衣、罗裙、荆钗体现贫苦与贤惠;陈世美的官袍、玉带、朝靴彰显权贵身份;而象征“法”的铜铡,则是全剧最具代表性的道具,寓意“法不容情”。 |

剧中经典唱段广为流传,如包拯的“包龙图打坐在开封府”,通过“陈驸马你休要乍舌强辩”等唱词,展现其明察秋毫、执法如山的决心;秦香莲的“见皇姑把我的苦胆说破”,以“夫在时你怎不把夫认?夫不在你为何害夫君”的质问,控诉陈世美的忘恩负义,这些唱段不仅推动了剧情发展,更成为豫剧艺术的标志性符号。《铡美案》通过“情与法”的冲突,批判了背信弃义、趋炎附势的丑恶行径,歌颂了底层人民的坚韧不拔与执法者的刚正不阿,其“善恶有报”的主题至今仍具有现实教育意义。

FAQs

Q1:《铡美案》中包公为何坚持铡陈世美,即使面对公主和国太的压力?

A1:包公铡陈世美并非仅因陈世美负心,更因其行为已触犯国法:陈世美不仅不认妻儿,还派韩琪追杀秦香莲母子,构成故意杀人罪;且其隐瞒已婚事实、欺君罔上,更是对朝廷律法的践踏,包公秉持“王子犯法与庶民同罪”的信念,认为法律面前人人平等,即使对方是皇亲国戚,也不能凌驾于法律之上,因此不惜得罪权贵,坚持正义,维护了法律的尊严。

Q2:豫剧《铡美案》与其他剧种(如京剧)的版本相比,有哪些独特之处?

A2:豫剧《铡美案》的独特性主要体现在唱腔和表演的地域特色上:唱腔上,豫剧更强调“乡土气息”,如包拯的唱腔融入河南方言的发音特点,声腔更显粗犷豪放,与京剧包拯的“铜锤花脸”唱腔的圆润醇厚形成对比;表演上,豫剧更注重生活化细节,如秦香莲的“哭板”中带有河南民间哭腔的韵味,动作更贴近中原女性的质朴,而京剧则更侧重程式化表演,如“三对面”中的身段设计更为繁复华丽;豫剧在剧情节奏上更紧凑,矛盾冲突爆发更直接,符合河南观众“爱热闹、重情理”的审美习惯。