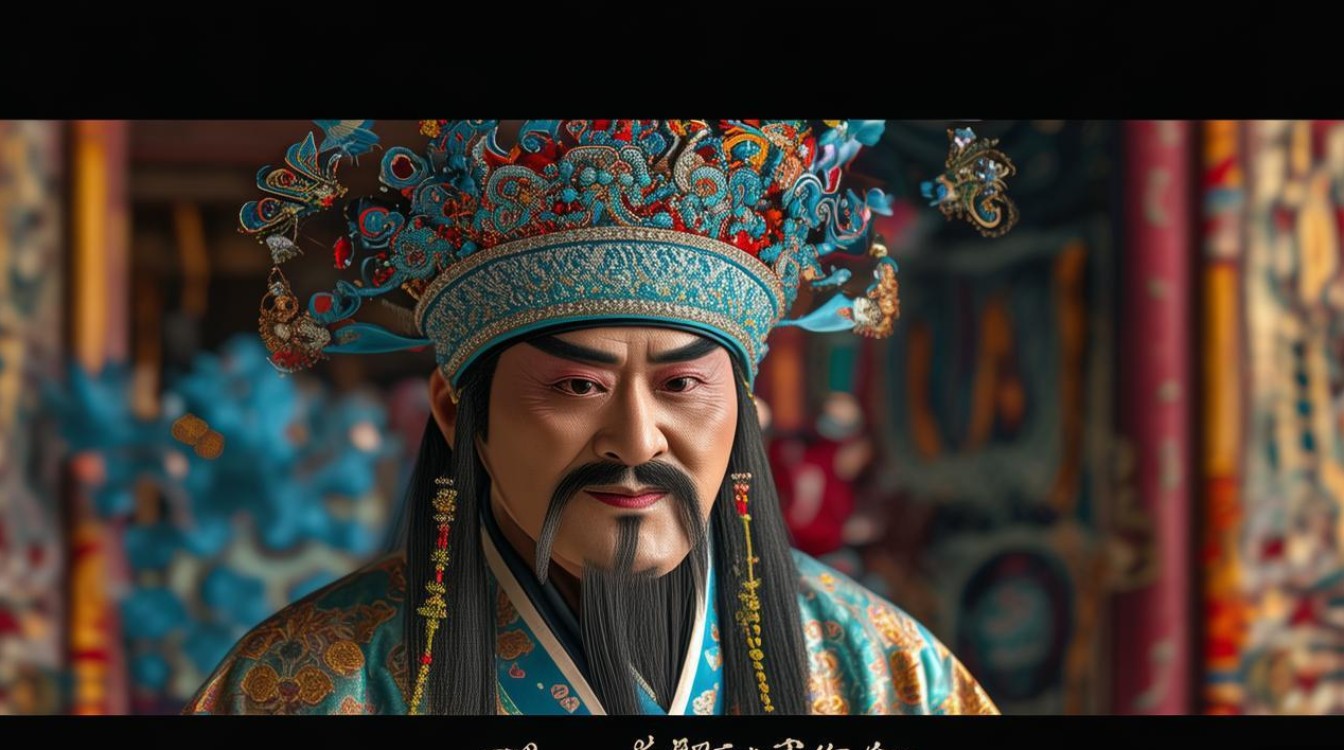

豫剧电影《包公误》作为豫剧艺术与电影媒介融合的经典作品,不仅通过影像保留了豫剧的舞台魅力,更以字幕为桥梁,实现了传统戏曲文化与现代观众的跨时空对话,字幕作为电影的重要叙事辅助元素,在《包公误》中承担着语言转译、文化阐释、情感强化等多重功能,其制作质量直接影响着非豫语区观众对剧情的理解和艺术体验的完整性,从豫剧方言的独特韵律到传统唱词的文学性表达,从历史背景的隐性植入到人物情感的细微传递,字幕的每一个细节都关乎传统文化的精准传播与艺术价值的有效传递。

字幕在豫剧电影《包公误》中的核心功能

豫剧《包公误》取材于包公“铡亲侄”的民间传说,讲述了包拯因误信侄儿包世荣的谎言,险些错断冤案,最终在嫂嫂的规劝下明辨是非、维护公义的故事,电影在保留豫剧原汁原味的唱腔、身段与程式化表演的同时,通过字幕将河南方言、古语典故、唱词韵律等转化为可理解的信息,其核心功能主要体现在三个方面。

语言转译功能,豫剧以河南方言为根基,唱词中大量使用方言词汇、俚语及特有的语调,如“中”(可以)、“恁”(你们)、“咋弄”(怎么办)等,非河南观众难以直接听懂,字幕需将这些方言词汇转化为普通话,同时保留语言的地方特色,例如剧中包拯嫂嫂斥责包世荣时唱道:“小奴才你做事太荒唐,背地里你把良心丧”,字幕不仅准确传递了“荒唐”“丧良心”的语义,还通过“小奴才”这一称谓强化了长辈对晚辈的严厉语气,让观众迅速理解人物关系与情感冲突。

文化阐释功能,豫剧传统剧目蕴含丰富的历史文化信息,如《包公误》中涉及的“开封府”“按察使”“龙图阁直学士”等官职名称,以及“陈州放粮”“铡美案”等包公相关典故,对现代观众而言可能较为陌生,字幕通过简要注释或上下文铺垫,帮助观众理解历史背景,例如当包拯自报家门“奉旨陈州去放粮,路过南阳探嫂娘”时,字幕可补充“陈州放粮:包公奉命赴陈州救灾的民间故事”,既解释了剧情逻辑,又延伸了文化内涵。

情感强化功能,豫剧的唱词讲究“以情带声”,情感表达浓烈而细腻,字幕需通过文字的韵律与节奏,与唱腔形成情感共振,例如包拯得知真相后唱的“错断案我心中如刀绞,负百姓负皇恩罪难逃”,字幕中“如刀绞”“罪难逃”等词语的精准对应,将包拯的愧疚与自责具象化,使观众在听唱腔的同时,通过文字更深刻地体会到人物内心的挣扎。

豫剧电影《包公误》字幕的特殊性及制作挑战

相较于普通电影字幕,豫剧电影的字幕需兼顾戏曲艺术的形式规律与电影叙事的视觉呈现,其制作面临多重特殊性挑战。

方言与普通话的平衡是首要难题,豫剧唱词的方言韵律是其艺术魅力的重要组成部分,若字幕完全普通话化,会失去地方特色;若过度保留方言词汇,又可能造成观众理解障碍,例如剧中“俺”(我)、“恁娘”(你母亲)等方言词汇,字幕需在“河南味儿”与“普通话通顺度”间找平衡,可保留“俺”等常用方言词,对生僻俚语则用括号注释,如“咋弄(怎么办)”。

唱词韵律与字数限制是另一挑战,豫剧唱词讲究“七字句”“十字句”的整齐韵律,如“包龙图打坐在开封府”为典型的七字句,字幕需严格对应唱词的字数与停顿,否则会破坏唱腔的节奏感,电影字幕需在屏幕上停留足够时间供观众阅读,又不能因字数过多遮挡画面,这就要求字幕制作人员既要熟悉豫剧的板式结构(如【二八板】【快二八】),又要掌握电影字幕的技术规范。

文化意象的转化同样关键,豫剧唱词中常使用比喻、借代等修辞手法,如“包青天”代指包拯,“明镜高悬”象征司法公正,这些文化意象若直译为英文或现代白话,可能丧失原有意蕴,字幕需在保留文化符号的前提下,用通俗语言解释其内涵,例如将“明镜高悬”译为“公正严明,如同明镜高悬”,既保留了比喻义,又让观众理解其象征意义。

字幕制作实践与案例分析

为更直观呈现《包公误》字幕的处理逻辑,以下通过表格列举典型唱段的字幕制作案例:

| 原唱词(河南方言) | 字幕处理(普通话) | 处理逻辑说明 |

|---|---|---|

| “小奴才做事太荒唐,背地里你把良心丧” | “小奴才做事太荒唐,背地里你把良心丧” | 保留“小奴才”的方言称谓,强化长辈训斥的语气;“荒唐”“良心丧”语义明确,无需调整。 |

| “俺包拯执法如山,岂容你胡作非为” | “俺包拯执法如山,岂容你胡作非为” | 保留“俺”的第一人称方言表达,凸显包拯的朴实性格;“执法如山”“胡作非为”为书面语,直接保留。 |

| “陈州放粮刚回朝,又遇南阳火烧桥” | “陈州放粮刚回朝,又遇南阳火烧桥案” | 补充“案”字,明确“火烧桥”为事件名称,帮助观众理解剧情关联性。 |

| “嫂娘教诲记心上,错断案我悔断肠” | “嫂娘教诲记心上,错断案我悔断肠” | “悔断肠”为戏曲常用夸张表达,字幕保留其情感强度,无需意译,确保与唱腔的悲愤情绪匹配。 |

字幕对豫剧文化传承的意义

豫剧电影《包公误》的字幕不仅是辅助理解的工具,更是传统文化传承的重要载体,通过字幕的精准转译,非河南地区的观众得以跨越语言障碍,感受豫剧“唱、念、做、打”的综合艺术魅力;年轻观众则能通过字幕理解唱词中的历史典故与道德观念,如“包公”形象中“公正无私”“孝亲敬老”的文化内涵,字幕的规范化处理为豫剧电影的数字化传播提供了基础,使这部传统剧目能够在网络平台、流媒体等渠道广泛传播,吸引更多受众关注豫剧艺术,推动非遗文化的活态传承。

相关问答FAQs

问:豫剧电影《包公误》字幕中,为什么有时会保留“俺”“恁”等方言词汇,而不是全部翻译成普通话?

答:保留部分方言词汇是为了凸显豫剧的地方特色与人物性格。“俺”“恁”等方言词汇是河南方言中的常用称代词,在剧中使用能体现人物的地域身份(如包拯的朴实、嫂嫂的亲切感),若全部替换为普通话的“我”“你们”,虽然更易理解,但会削弱豫剧的“乡土味”,失去艺术原真性,字幕制作的原则是“以普通话为主,方言为辅”,对不影响理解的方言词汇予以保留,对生僻俚语则用注释或意译辅助理解,从而在“可懂性”与“文化性”间取得平衡。

问:《包公误》电影字幕如何帮助观众理解包公文化的核心内涵?

答:字幕通过剧情注释“人物称谓”和唱词解读三个层面传递包公文化内涵,例如在剧情注释中,字幕会简要说明“包公即包拯,北宋名臣,以公正廉洁著称”;在人物称谓中,通过“包青天”“包龙图”等别称,强化包拯“明镜高悬”的象征意义;在唱词解读中,对“执法如山”“孝亲忠君”等价值观进行具象化呈现,如将“嫂娘教诲记心上”的唱词与包拯最终纠正错误的行为结合,通过字幕点明“孝道与公正的统一”,让观众直观理解包公文化中“忠孝两全”“清正廉明”的核心精神。