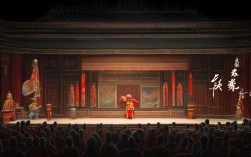

京剧《白蛇传》作为中国戏曲宝库中璀璨的明珠,其改编自民间传说的故事历经数百年沉淀,在京剧艺术的舞台上绽放出独特的光彩,从早期的《雷峰塔》《金山寺》到田汉先生整理改编的定本《白蛇传》,这部作品不仅承载着人们对自由爱情的向往,更以京剧独有的艺术魅力,塑造了鲜活的人物形象,展现了深刻的情感冲突与人性光辉,成为京剧舞台上久演不衰的经典剧目。

历史渊源与版本演变

京剧《白蛇传》的源头可追溯至唐代《博异志》中的《李黄》以及宋代《太平广记》中的《西湖三塔记》,这些早期文本奠定了“人妖相恋”与“法海镇压”的故事框架,明清时期,冯梦龙《警世通言》中的《白娘子永镇雷峰塔》进一步丰富了人物性格与情节细节,使白蛇形象从“妖”逐渐向“情”与“义”的象征转变,地方戏曲如川剧、越剧等对《白蛇传》的演绎各具特色,而京剧则在吸收前代文学与地方戏精华的基础上,形成了独具一格的艺术风貌。

清代中后期,京剧舞台上已出现《盗仙草》《水斗》《断桥》等折子戏,这些剧目以武打见长,突出白蛇的“妖”性而弱化了其人性,直至20世纪50年代,田汉先生对《白蛇传》进行全面整理,将原本分散的折子戏整合为“游湖”“借伞”“结亲”“惊变”“求草”“水斗”“断桥”“塔祭”八场,删减了原本中过于神怪、迷信的情节,强化了白蛇与许仙之间“情”的真挚,以及白蛇对封建礼教、神权压迫的反抗精神,使作品主题从“人妖殊途”升华为“对自由与爱情的追求”,奠定了现代京剧《白蛇传》的版本基础,此后,梅兰芳、程砚秋、李世济等京剧表演艺术家对剧中人物形象与表演艺术进行了多次打磨,使其成为京剧旦角艺术的代表作之一。

剧情梗概与人物塑造

田汉改编的《白蛇传》以白素贞、小青、许仙、法海为核心,讲述了千年的白蛇精白素贞为报许仙前世的救命之恩,携青蛇小青化人形与许仙相遇、相恋、结为夫妻的故事,婚后,白素贞与许仙在人间过着幸福生活,但金山寺住持法海认为人妖殊途,屡次阻挠,端午佳节,白素贞误饮雄黄酒现出原形,将许仙惊死;为救夫君,她盗取仙草灵芝,与南极仙翁周旋;许仙被法海诱至金山寺,白素贞为救夫水漫金山,与法海激斗;最终因产子体力不支,被法镇于雷峰塔下,留下“塔祭”一幕的悲剧结局。

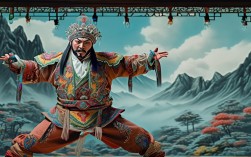

人物塑造上,京剧《白蛇传》突破了传统文学中“妖”的单一标签,赋予白素贞丰富的人性光辉,她既有“妖”的法力(盗仙草、水斗),更有“人”的深情:对许仙的爱恋真挚热烈(《借伞》中的娇羞、《结亲》中的喜悦),对救夫的执着坚定(《求草》中的智勇双全),对封建压迫的不屈抗争(《水斗》中的悲愤),其唱腔设计融合了青衣的端庄与花旦的灵动,如《亲儿的脸吻儿的腮》一折,以婉转哀婉的二黄唱腔,展现了产后与许仙分离的悲恸,极具感染力。

小青作为白素贞的“妹妹”,其形象从早期“妖艳狠厉”的配角,逐渐转变为“忠勇刚烈”的义仆,她的表演以武旦应工,身段矫健,武打干净利落,尤其在《水斗》中,与白素贞并肩作战,展现了对姐姐的忠诚与对法海的憎恨,成为京剧武旦戏的经典段落。

许仙则是一个具有复杂性的“凡人”形象:他善良淳朴,对白素贞一往情深(《游湖》《结亲》中的痴情),但性格中也存在懦弱与动摇(《惊变》中的惊恐、《被诱》中的轻信),这种“人性中的弱点”使角色更具真实感,小生的表演风格既要有书生的儒雅,又要表现其面对超自然现象时的恐惧与挣扎,如《断桥》中“小青妹且慢举龙泉宝剑”的唱段,以哀婉的西皮导板与流水板,展现了许仙的悔恨与无助。

法海作为封建礼教与神权的象征,其形象并非简单的“反派”,而是带着“卫道者”的固执与冷漠,净角表演中,通过苍老苍劲的唱腔与威严的身段,塑造了一个不容“异类”存在的封建卫道士,其“出家人慈悲为本,为何你起祸殃”的唱词,表面看似劝善,实则掩盖了对人性自由的压制。

艺术特色与表演成就

京剧《白蛇传》的艺术成就,集中体现在“唱、念、做、打”的完美融合与程式化表演对人物情感的深度挖掘上。

唱腔音乐方面,该剧以二黄、西皮为主要声腔,根据不同情境灵活运用,如《借伞》中的“西皮原板”,旋律明快流畅,表现白素贞与许仙初遇时的喜悦;《水斗》中的“二黄导板”“回龙”,则通过高亢激昂的唱腔,展现白素贞对法海的愤怒与抗争;《断桥》中的“二黄慢板”,节奏舒缓,情感深沉,将白素贞与许仙、小青的重逢悲愤推向高潮,伴奏中,京胡的激昂与锣鼓的铿锵,为武打场面增添张力;而二胡、月琴的柔和,则为抒情唱段烘托氛围,形成了“声情并茂”的艺术效果。

表演程式上,京剧将虚拟性、象征性与技艺性完美结合。《游湖》中,船桨的运用与“圆场”身段,虚拟出西湖泛舟的场景;《盗仙草》中,白素贞与仙童的打斗,通过“跌扑”“翻跳”等技巧,表现仙界的奇幻与搏斗的激烈;《断桥》的“搭架子”表演,白素贞、许仙、小青三人的站位与身段,形成“三角张力”,白素贞的跪步、小青的拔剑、许仙的阻拦,将“悲愤、悔恨、决绝”三种情感交织在一起,成为京剧“做功”的典范。

武打设计是《白蛇传》的另一大亮点。《水斗》一折,将传统武打套路与蛇形身段相结合:白素贞的剑法如“灵蛇吐信”,小青的双刀似“疾风骤雨”,与法海的禅杖、神将的器械形成“人妖对阵”的视觉冲击,武打中融入“枪架子”“对枪”“打出手”等技巧,既展现了京剧武戏的“火爆”,又通过“蛇形”的柔美与“禅杖”的刚猛,暗示了“情”与“理”的对抗,使武打成为叙事与抒情的重要手段。

文化内涵与时代意义

京剧《白蛇传》不仅是一部爱情悲剧,更承载着深刻的文化内涵,从“人妖相恋”到“情理对抗”,作品突破了传统文学中“妖即恶”的二元对立,肯定了“情”的价值——白素贞对许仙的爱,超越了物种的界限,是对封建礼教“父母之命、媒妁之言”的反抗;她对自由的追求,则是对神权压迫的挑战,这种“情”的颂扬,与五四运动以来“个性解放”的思想相呼应,使作品在新时代焕发出生命力。

雷峰塔的象征意义也值得深思:在传统故事中,雷峰塔是“镇压妖邪”的工具,但在田汉改编的版本中,白素贞被镇塔下,却留下“待到雷峰塔倒时”的期盼,暗示了封建压迫终将被打破的信念,这种“悲剧中的希望”,使作品超越了单纯的“才子佳人”故事,具有了更深刻的社会批判意义。

不同版本艺术特色对比

| 版本类型 | 代表改编者/主演 | 核心艺术特色 | 时代意义 |

|---|---|---|---|

| 传统折子戏 | 清代京剧班社 | 以《水斗》《断桥》为主,武打见长,突出“妖”性 | 保留民间传说神怪色彩,满足观众娱乐需求 |

| 田汉改编定本 | 田汉改编,李世济等 | 整合剧情,强化“情”的主题,唱做并重 | 确立现代京剧《白蛇传》框架,提升思想性 |

| 现代创新版 | 张火丁等 | 融入现代审美,注重内心戏,简化武打 | 适应当代观众审美,突出女性独立意识 |

相关问答FAQs

问:京剧《白蛇传》中的《断桥》一折为何成为经典?

答:《断桥》之所以成为经典,首先在于其情感浓度极高:白素贞产子后被镇,与许仙、小青在断桥重逢,三人之间有“夫妻分离”的悲恸、“人妖殊途”的无奈、“小青护姐”的决绝,情感冲突激烈而复杂,表演艺术上,这一折集中展现了京剧“做功”的精髓:白素贞的跪步(表现心力交瘁)、小青的拔剑(表现愤怒)、许仙的阻拦(表现悔恨),通过“搭架子”的身段配合,将情感推向高潮,唱腔上,《断桥》以“二黄”为主,旋律哀婉,如白素贞“小青妹且慢举龙泉宝剑”的唱段,通过“慢板”的铺陈与“哭头”的爆发,将人物内心的痛苦与挣扎表现得淋漓尽致,成为京剧旦角唱腔的代表作。

问:京剧《白蛇传》中白蛇形象的塑造如何体现京剧“虚实结合”的美学原则?

答:京剧《白蛇传》对白蛇形象的塑造,完美体现了“虚实结合”的美学原则,在“虚”的方面,通过程式化表演表现“妖”的特性:如《盗仙草》中白素贞驾云的“倒扎虎”、《水斗》中蛇形身段的“拧转”“摇摆”,通过虚拟的动作暗示其“非人”身份;在“实”的方面,则通过细腻的唱腔与表情表现“人”的情感:如《借伞》中与许仙对视时的娇羞、《塔祭》中与婴儿分离时的悲痛,通过真实的情感流露使角色可感可知,道具的虚实结合也至关重要:船桨、雨伞等实物道具与“圆场”“云手”等虚拟动作结合,既构建了具体的场景,又给观众留下想象空间,使白蛇形象既“妖”得奇幻,又“人”得真实,实现了艺术真实与生活真实的统一。