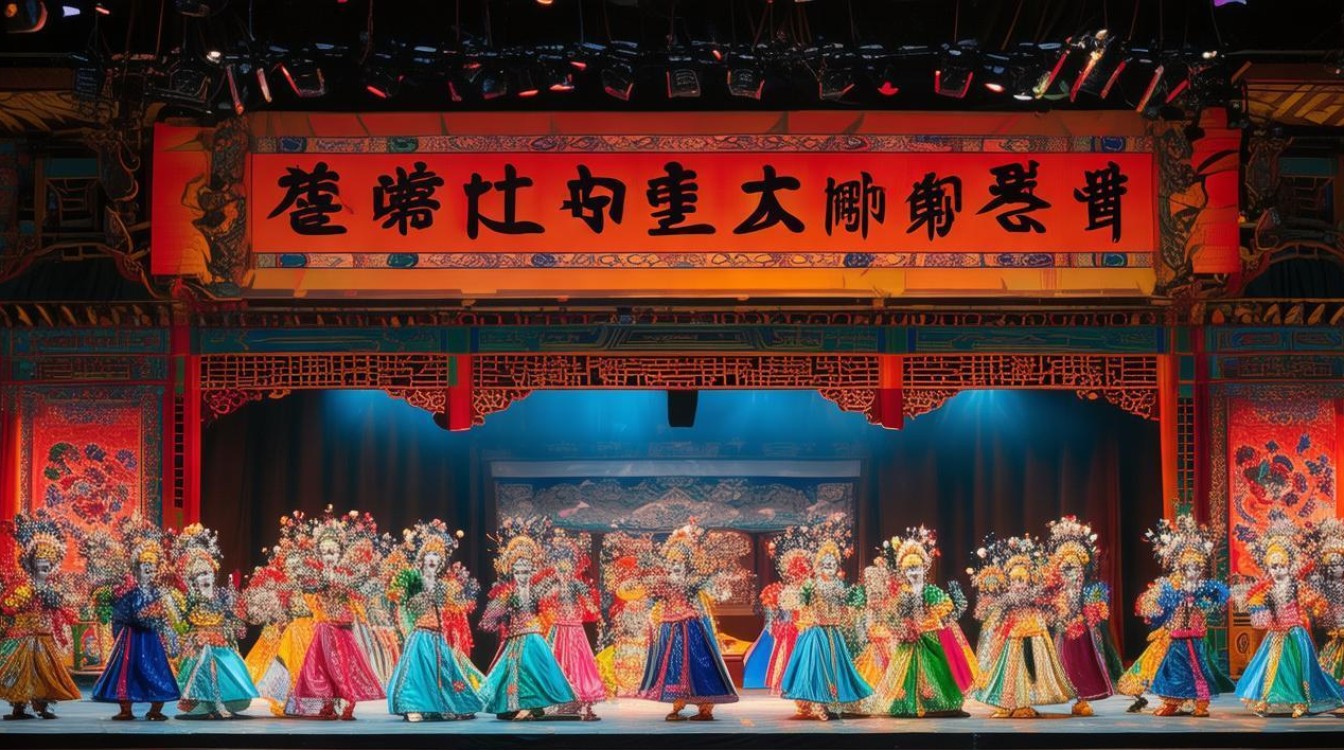

河南豫剧,作为中国戏曲宝库中一颗璀璨的明珠,是中原文化的重要载体,以其深厚的底蕴、激昂的唱腔和鲜活的人物形象,深受中原大地乃至全国观众的喜爱,它发源于明清时期的河南民间艺术,在吸收梆子戏、民歌小调等元素的基础上逐渐演变成熟,至今已有三百余年的历史,新中国成立后,豫剧正式定名,并在一代代艺术家的推动下,成为中国流传最广的地方剧种之一,被誉为“中国第一大地方剧种”。

历史渊源:从田间地头到舞台中央

豫剧的起源与河南的地理人文密不可分,河南地处中原,是华夏文明的发祥地,民间艺术底蕴深厚,清代中后期,随着河南梆子戏在乡村庙会、集市台班的兴起,豫剧的雏形逐渐形成,早期的豫剧演出多在露天场地,演员多为农民出身,唱腔质朴豪放,表演贴近生活,内容多反映民间疾苦和历史故事,深受百姓欢迎。

民国时期,豫剧开始进入城市剧场,出现了“豫剧十八兰”等一批女演员,打破了以往男性扮演女性的传统,表演形式更加丰富,新中国成立后,豫剧迎来了发展的黄金期,1956年,河南豫剧院成立,对传统剧目进行整理改编,并创作了大量反映时代精神的新戏,常香玉等艺术家将豫剧推向全国,她为抗美援朝捐献“香玉剧社号”飞机的事迹,更让豫剧家喻户晓,2006年,豫剧入选首批国家级非物质文化遗产名录,其文化价值得到国家层面的认可与保护。

代表剧目:跨越时空的经典传唱

豫剧的剧目浩如烟海,既有承载历史厚重感的大戏,也有贴近生活的现代戏,更有展现女性力量的经典作品,其中多部剧目已成为中国戏曲史上的经典。

传统戏中,《花木兰》是豫剧的“名片”之一,该剧讲述了女英雄花女扮男装、替父从军的故事,常香玉先生以“刘大哥讲话理太偏”等经典唱段,塑造了忠孝两全、英姿飒爽的花木兰形象,唱腔高亢激越,充满了中原女性的豪迈与坚韧。《穆桂英挂帅》则展现了“巾帼不让须眉”的气概,年过半百的穆桂英挂帅出征,佘太君的深明大义、杨家将的忠烈精神,通过激昂的唱腔和跌宕的剧情,感染了一代又一代观众。《秦香莲》作为豫剧悲剧的代表,以包公铡陈世美的故事,歌颂了秦香莲的忠贞与善良,批判了封建官场的腐败,其“见皇姑”“铡美案”等场次,至今仍是舞台上的常演剧目。

现代戏的创作是豫剧的一大亮点。《朝阳沟》被誉为“现代戏的里程碑”,编剧杨兰春以朴实无华的语言,描绘了知识青年银环、栓宝扎根农村的故事,“朝阳沟好地方名不虚传”等唱段,充满乡土气息,成为几代人的集体记忆。《小二黑结婚》改编自赵树理的同名小说,通过小二黑与小芹冲破封建束缚追求自由爱情的故事,展现了新中国成立初期农村的新风貌,唱腔明快活泼,人物形象鲜活。《程婴救孤》是近年来新编历史戏的典范,豫剧大师李树建以“十年磨一剑”的精神,塑造了程婴忍辱负重、舍生取义的英雄形象,该剧不仅获得国家舞台艺术精品工程奖,更通过电影、巡演走向世界。

著名演员:流派纷呈,名家辈出

豫剧的辉煌离不开一代代艺术家的耕耘,他们在唱腔、表演上各具特色,形成了不同的艺术流派,共同构筑了豫剧的“明星谱”。

常香玉是豫剧的旗帜性人物,她创立的“常派”艺术以“字正腔圆、刚柔并济”著称,其唱腔混用真假声,既能表现激昂的情感,又能演绎细腻的内心,常香玉的代表剧目《花木兰》《拷红》《断桥》等,已成为豫剧的经典范式,她提出的“戏比天大、艺无止境”的艺术精神,至今仍激励着戏曲工作者。

除常香玉外,“豫剧五大名旦”——陈素真、崔兰田、马金凤、阎立品、桑振君,也为豫剧的发展做出了卓越贡献,陈素真创立的“陈派”擅长闺门旦表演,其唱腔婉约细腻,被誉为“豫剧皇后”,代表剧目《宇宙锋》《春秋配》至今仍被传唱;崔兰田的“崔派”以悲剧见长,唱腔苍凉悲壮,代表剧目《秦香莲》《三上轿》深刻展现了封建女性的苦难;马金凤的“马派”是帅旦的典范,其唱腔高亢嘹亮,被誉为“洛阳牡丹”,代表剧目《穆桂英挂帅》《花打朝》塑造了众多英姿飒爽的女性形象;阎立品的“阎派”表演含蓄典雅,唱腔委婉抒情,代表剧目《秦雪梅吊孝》被誉为“闺门旦的教科书”;桑振君的“桑派”以“俏丽玲珑”的唱腔著称,花腔丰富,代表剧目《对花枪》《桃花庵》展现了独特的艺术魅力。

当代豫剧舞台上,李树建、虎美玲、小香玉等艺术家继续传承创新,李树建以“豫西派”为基础,在《程婴救孤》《清风亭》等剧目中,将传统唱腔与现代审美结合,塑造了众多具有悲剧色彩的英雄形象;虎美玲作为常派传人,在《花木兰》《大祭桩》等剧目中,完美诠释了常派艺术的精髓;小香玉则致力于豫剧的普及教育,通过“香玉戏社”进校园、短视频平台推广等方式,让更多年轻人了解并喜爱豫剧。

艺术特色:唱腔激昂,表演鲜活

豫剧的艺术魅力集中体现在其独特的唱腔、表演和音乐伴奏上。

唱腔是豫剧的灵魂,豫剧的唱腔属板式变化体,以“梆子腔”为基础,分为豫东调、豫西调、祥符调、豫南调、沙河调五大流派,各流派风格迥异,豫东调流行于商丘、开封一带,唱腔高亢明快,花腔丰富,真假声结合,如《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”,节奏明快,气势磅礴;豫西调流行于洛阳、许昌一带,唱腔深沉浑厚,苍凉悲壮,以真声为主,如《秦香莲》中的“见皇姑”,情感饱满,催人泪下;祥符调流行于郑州、开封一带,唱腔细腻婉转,含蓄抒情,如《秦雪梅吊孝》,字正腔圆,韵味悠长。

表演上,豫剧讲究“唱念做打”并重,行当齐全,生、旦、净、丑分工明确,生行分老生(如《三哭殿》中的唐太宗)、小生(如《西厢记》中的张生)、武生(如《花打朝》中的程咬金),表演注重身份气质的塑造;旦行分青衣(如《秦香莲》中的秦香莲)、花旦(如《桃花庵》中的陈妙善)、闺门旦(如《秦雪梅》中的秦雪梅)、帅旦(如《穆桂英挂帅》中的穆桂英),表演讲究“手眼身法步”,通过水袖、翎子功等技巧展现人物情感;净行(花脸)如《铡美案》中的包公,表演粗犷豪放,注重脸谱的象征意义;丑行(文丑、武丑)则以幽默诙谐见长,为剧目增添生活气息。

音乐伴奏是豫剧的重要支撑,豫剧乐队以文场(管弦乐)和武场(打击乐)为主,文场以板胡为主要伴奏乐器,辅以二胡、笛子、唢呐等,形成明亮的音色;武场以梆子(板)和锣鼓(鼓、钹、锣等)为主,节奏鲜明,为唱腔和表演提供强有力的支撑,尤其是梆子的“哒哒”声,已成为豫剧最具辨识度的“声音符号”。

传承发展:守正创新,薪火相传

在新时代背景下,豫剧面临着传承与发展的双重挑战,随着娱乐方式的多元化,年轻观众对传统戏曲的兴趣有所减弱;豫剧也在积极拥抱变化,通过创新形式、拓宽传播渠道,焕发新的生机。

传统剧目的整理与创新是传承的关键,近年来,河南豫剧院等单位对传统剧目进行数字化保存,通过录音、录像等方式记录老艺术家的表演;新编历史剧和现代戏的创作不断涌现,如《焦裕禄》《红旗渠》等剧目,将时代精神与豫剧艺术结合,引发观众共鸣。

传播方式的创新让豫剧“破圈”,短视频平台上,豫剧演员通过直播、短视频演绎经典唱段,如“小香玉说戏”“豫剧小串烧”等内容,吸引了大量年轻粉丝;电影、电视等媒介也成为豫剧传播的重要途径,《新编七品芝麻官》《程婴救孤》等电影作品,让豫剧走向全国;“戏曲进校园”活动在全国范围内展开,通过开设戏曲课程、举办演出,让青少年近距离感受豫剧的魅力。

国际交流让豫剧走向世界,豫剧曾多次赴海外演出,在欧美、东南亚等地区掀起“中国戏曲热”,常香玉先生当年赴朝鲜慰问演出,豫剧艺术家们通过“欢乐春节”等文化交流活动,向世界展示中原文化的独特魅力,成为讲好中国故事的重要载体。

豫剧主要流派及代表艺术特色

| 流派名称 | 流行区域 | 代表人物 | 唱腔特点 | 代表剧目 |

|---|---|---|---|---|

| 豫东调 | 商丘、开封、周口 | 唐喜成、桑振君 | 高亢明快,花腔丰富,真假声结合 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》 |

| 豫西调 | 洛阳、许昌、三门峡 | 常香玉、李树建 | 深沉浑厚,苍凉悲壮,以真声为主 | 《秦香莲》《程婴救孤》 |

| 祥符调 | 开封、郑州 | 陈素真、阎立品 | 细腻婉转,含蓄抒情,字正腔圆 | 《秦雪梅吊孝》《宇宙锋》 |

| 豫南调 | 信阳、驻马店 | 田来福、吴心平 | 明快活泼,乡土气息浓厚,节奏轻快 | 《打金枝》《五女拜寿》 |

| 沙河调 | 漯河、平顶山 | 毛爱莲 | 豪放粗犷,气势磅礴,梆子味浓 | 《对花枪》《花为媒》 |

相关问答FAQs

豫剧和京剧的主要区别是什么?

豫剧与京剧虽同属中国戏曲,但在起源、唱腔、语言和表演风格上差异显著,起源上,豫剧发源于河南民间,属梆子腔系统,京剧形成于北京,融合徽剧、汉剧等;唱腔上,豫剧以高亢激越的“梆子腔”为主,分豫东、豫西等流派,京剧则以“西皮”“二黄”为主腔,旋律更婉转;语言上,豫剧使用河南方言,贴近中原民众生活,京剧以“中州韵”为基础,夹杂湖广音;表演风格上,豫剧质朴豪放,生活气息浓厚,京剧则更程式化,讲究“唱念做打”的规范。

如何欣赏豫剧的唱腔艺术?

欣赏豫剧唱腔可从“听韵味、品情感、察技巧”三方面入手,感受豫剧唱腔的地域韵味,如豫东调的“炸音”与花腔,豫西调的“脑后音”与苍凉,体会不同流派的独特音色;结合剧情品味情感,如《秦香莲》中“见皇姑”的悲愤,《花木兰》中“刘大哥讲话”的豪迈,唱腔与人物情感高度统一;观察演唱技巧,如真假声转换(常香玉的“混声唱法”)、偷字闪板(节奏变化)、垛板(快节奏叙事)等技巧,感受演员对唱腔的驾驭能力,可关注伴奏中的板胡、梆子等乐器如何与唱腔配合,增强整体的感染力。