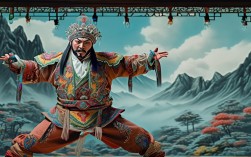

京剧作为中国国粹,以其独特的唱、念、做、打艺术形式承载着深厚的文化底蕴,在众多经典剧目中,《花木兰》以其替父从军的传奇故事成为展现女性坚韧与家国情怀的代表作,而“娃娃腔”这一旦角唱腔的特殊技法,则为花木兰这一角色注入了鲜活的生命力,使其既有闺阁少女的娇憨,又有巾帼英雄的豪迈。

京剧唱腔以西皮、二黄为基本调式,不同行当、不同性格角色衍生出多样化的唱腔分支。“娃娃腔”又称“娃娃调”,是旦角(尤其是花旦、闺门旦)常用的一种唱腔,多用于表现年轻女子的活泼、娇俏、天真或激越的情感,其特点在于音色清亮甜美,节奏轻快灵动,常运用小跳进旋律和装饰性颤音,咬字上讲究“字清、情真、味浓”,通过真假声转换和细腻的气息控制,展现出少女般的灵动与朝气,在传统戏中,娃娃腔常用于红娘、春香等活泼少女角色,而《花木兰》的创新运用,则突破了其“娇俏”的单一标签,成为塑造人物复杂性格的重要手段。

京剧《花木兰》的故事取材于北朝民歌《木兰辞》,讲述了花木兰女扮男装、代父从军,历经十二年征战,最终功成身退的传奇,在京剧改编中,编剧与演员并未将花木兰塑造成单一的“女英雄”,而是通过娃娃腔的巧妙运用,展现其从闺阁少女到巾帼将军的身份转变与内心成长,使人物形象更加立体丰满。

第一阶段:闺阁少女的娇憨与孝心

剧中开篇,花木兰以闺阁少女形象登场,面对“唧唧复唧唧”的织布场景,内心却向往“万里赴戎机”的豪情,此时的唱段多采用娃娃腔,如传统版本中的《织布》唱段,旋律以西皮原板为基础,加入娃娃腔的轻快节奏,音色上模拟少女的清亮嗓音,咬字带一点撒娇式的上扬,如“织机声声惊破梦,木兰无心再穿针”一句,通过“惊”“无心”等字的拖腔,用娃娃腔特有的颤音和气口,表现出花木兰对闺阁生活的厌倦与对边关的牵挂,此时的娃娃腔,没有过多的戏剧性冲突,却以少女的纯真感,让观众感受到她替父从军的最初动力——孝心,为后续的性格转变铺垫了情感基础。

第二阶段:女扮男装的挣扎与坚定

决定替父从军后,花木兰需隐藏女儿身,以“花弧”之名踏入军营,这一阶段的娃娃腔运用则融入了更多矛盾与张力,在《从军》唱段中,“爹娘年迈弟年幼,怎忍叫他们受风霜”一句,娃娃腔的音色突然收束,节奏放缓,通过真假声的转换,表现出花木兰对家人的不舍;而“愿替爷去征戎”一句,旋律骤然上扬,娃娃腔的清亮中透出一丝坚定,既有少女的勇敢,又有对未知军旅生活的忐忑,演员通过娃娃腔的“收”与“放”,将花木兰内心的挣扎与决心展现得淋漓尽致,此时的“娃娃”感已不再是单纯的娇憨,而是混合了性别伪装的复杂心绪,让角色更具真实感。

第三阶段:战场英姿的柔美与豪迈

京剧《花木兰》并未回避战争的残酷,但重点花木兰在军营中以“男儿”身份的成长,在《巡营》等武戏场景中,娃娃腔与西皮快板、流水板结合,形成独特的“武旦娃娃腔”,提枪跨马巡营寨”一句,娃娃腔的旋律线条变得刚劲有力,节奏明快,咬字短促而有力,配合武打动作中的“亮相”“趟马”,既保留了少女嗓音的清亮,又展现了将军的英姿,这种柔与刚的结合,打破了传统娃娃腔“只唱柔情”的局限,让观众看到:花木兰的“女儿身”从未消失,它化作战场上的“巾帼气”,成为她区别于传统男英雄的独特标识。

为了更清晰地展现娃娃腔在不同行当与角色中的特点,以下通过表格对比其与传统旦角唱腔的差异:

| 对比维度 | 娃娃腔 | 传统青衣腔 | 传统花旦腔 |

|---|---|---|---|

| 适用行当 | 花旦、闺门旦(年轻女性角色) | 青衣(正旦,成熟女性角色) | 花旦(活泼少女角色) |

| 音色特点 | 清亮甜美,带少女气,真假声转换灵活 | 沉稳浑厚,以真声为主,韵味醇厚 | 轻快活泼,咬字俏皮,装饰音较多 |

| 节奏特点 | 轻快灵动,可快可慢,强调“顿挫” | 缓慢舒展,多长拖腔,注重“气口” | 明快跳跃,多短句,节奏感强 |

| 情感表达 | 娇憨、天真、激越、矛盾 | 哀怨、端庄、坚韧、悲苦 | 机敏、调皮、灵动、俏皮 |

| 代表角色 | 花木兰(闺阁/从军初期)、红娘 | 王宝钏、杨贵妃 | 春香、孙玉姣 |

京剧《花木兰》对娃娃腔的创新运用,不仅丰富了旦角唱腔的表现力,更通过“少女腔”与“英雄气”的融合,塑造了一个既符合传统文化期待(孝、勇),又突破性别刻板印象(柔、刚)的女性形象,娃娃腔的“甜”与“亮”,让花木兰的英雄之路有了情感的温度;而其“变”与“融”,则体现了京剧艺术“移步不换形”的传承智慧——传统程式化的唱腔,只要贴合人物内心,便能焕发新的生命力,当新一代京剧演员在舞台上用娃娃腔演绎“谁说女子享清闲”的经典唱段时,观众听到的不仅是优美的旋律,更是一个跨越千年的女性故事,在国粹的韵律中生生不息。

相关问答FAQs

Q1:娃娃腔与昆曲中的“闺门旦唱腔”有何区别?

A1:娃娃腔是京剧旦角唱腔,而昆曲中的“闺门旦唱腔”属于昆曲体系,两者虽都表现年轻女性,但音乐风格迥异:娃娃腔以皮黄腔(西皮、二黄)为基础,节奏明快,音色清亮,多用装饰性颤音;昆曲闺门旦唱腔则以南曲为主,旋律婉转细腻,节奏舒缓,注重“水磨腔”的润腔技巧,情感表达更偏向含蓄哀婉,娃娃腔更强调“少女气”的活泼,而昆曲闺门旦唱腔更侧重闺阁女性的端庄与柔美。

Q2:京剧《花木兰》中,娃娃腔如何帮助演员区分“闺阁花木兰”与“军营花木兰”的身份?

A2:演员通过娃娃腔的“收放”与“音色变化”区分两个阶段:闺阁时期的娃娃腔,音色更甜亮,节奏轻快,拖腔中带颤音,突出少女的娇憨(如《织布》唱段);女扮男装后,娃娃腔融入“武生腔”的刚劲,真假声转换更明显,节奏加快,咬字短促有力,同时保留一丝清亮以暗示女儿身,既展现将军的英姿,又不失角色的真实感(如《巡营》唱段),这种“形变神不变”的唱腔处理,让观众在声音中感受到花木兰的身份张力。