豫剧作为中国地方戏曲的重要剧种之一,以其高亢激越、朴实豪放的风格深受观众喜爱,而《刘全哭妻》作为豫剧传统经典剧目,凭借跌宕起伏的剧情、真挚动人的情感和鲜明的人物形象,成为豫剧舞台上经久不衰的代表作,该剧取材于民间传说,讲述了唐代书生刘全因打猎误伤妻子李翠莲,悔恨欲绝后赴阴间寻妻,最终夫妻团聚并得道成仙的故事,哭妻”一折更是以唱腔和表演的极致张力,成为豫剧“悲戏”的典范。

《刘全哭妻》的剧情围绕“误妻—哭妻—寻妻—团圆”展开:刘全本是善良的樵夫,为给病重的母亲采药,上山打猎时不慎射中妻子李翠莲,面对妻子的惨死,刘全悲痛欲绝,自责不已,最终决定以死谢罪,在城隍庙自尽后魂赴阴间,在阴间,刘全向阎王哭诉自己的悔恨与对妻子的深情,阎王被其真情感动,允许他前往地府寻妻,历经磨难后,刘全与李翠莲在阴间重逢,夫妻二人因善行感动天庭,最终被敕封为“太岁”与“无生老母”,得以永世相伴,剧情虽带有神话色彩,但核心始终聚焦于刘全对妻子的愧疚、对亲情的珍视,以及对生死轮回的思考,深刻体现了中国传统文化中“善有善报”“重情守义”的价值观念。

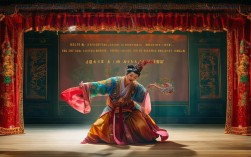

在艺术表现上,《刘全哭妻》充分展现了豫剧的独特魅力,尤其是唱腔与表演的精妙结合,剧中刘全的唱腔以豫西调为基础,融合了“哭板”“滚白”等悲怆板式,通过高低起伏、顿挫有致的旋律,将人物撕心裂肺的悲痛展现得淋漓尽致,翠莲妻你死得好惨苦”一段,演员以“擤音”“颤音”技巧模拟哭泣声,声音由低沉压抑逐渐转为高亢激越,字字泣血,句句含泪,仿佛让观众亲历刘全的肝肠寸断,表演上,演员通过“跪步”“甩袖”“捶胸”等身段动作,配合眼神中绝望、悔恨、决绝的复杂情绪,将刘全从“误伤”时的震惊,到“哭妻”时的崩溃,再到“寻妻”时的坚定,层层递进地刻画出立体的人物形象,而李翠莲虽戏份较少,但其“贤惠刚烈”的性格通过“托梦嘱夫”“阴间重逢”等情节得以凸显,与刘全的“深情悔恨”形成情感共鸣,增强了剧目的感染力。

该剧的文化内涵同样值得深思,从表层看,《刘全哭妻》是一个“因祸得福”的神话故事,但深层却蕴含着对“人性善恶”的探讨——刘全的误伤虽是无心之过,但其后的悔过与执着,体现了儒家“知错能改,善莫大焉”的道德观;夫妻二人最终得道,则反映了民间信仰中“积善之家,必有余庆”的朴素价值观,剧中“阴间寻妻”的情节,也折射出中国传统文化对“生死情义”的重视,即便阴阳两隔,真情仍能跨越生死界限,这种对“永恒情感”的向往,引发了观众对爱情、亲情与生命的深刻思考。

《刘全哭妻》艺术特色一览

| 艺术元素 | 具体表现 | 代表唱段/动作 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 以豫西调为主,融合“哭板”“滚白”,音调悲凉深沉,节奏张弛有度 | “翠莲妻你死得好惨苦”(哭板,擤音技巧) |

| 表演 | 身段包括跪步、甩袖、捶胸等,眼神从绝望到坚定,情绪层次分明 | 跪地哭妻(捶胸顿足,声泪俱下) |

| 人物塑造 | 刘全:善良悔恨,深情执着;李翠莲:贤惠刚烈,重情重义 | 李翠莲托梦嘱夫(嘱咐刘全照顾家庭) |

相关问答FAQs

Q1:《刘全哭妻》的剧情与《西游记》中的刘全有何关联?

A1:《刘全哭妻》与《西游记》第十回“唐王地府还魂”中的刘全确为同一人物原型,但剧情侧重点不同。《西游记》中,刘全因妻子“忤逆不孝”而愤然自尽,魂赴阴间为唐太宗进瓜果,最终夫妻还阳;而豫剧《刘全哭妻》则聚焦“误妻—哭妻”的情感主线,强化了刘全的悔恨与对妻子的深情,弱化了《西游记》中“夫妻不睦”的情节,更突出“情义”主题,二者虽同属民间传说体系,但艺术加工方向各异,分别展现了不同文化背景下的人物形象。

Q2:豫剧《刘全哭妻》中,刘全的哭腔有哪些独特技巧?

A2:刘全的哭腔是该剧的核心看点,演员主要通过三种技巧表现:一是“擤音”,即通过鼻腔共鸣模拟哭泣时的抽噎声,增强悲怆感;二是“颤音”,在长音中加入细微的音波波动,表现情绪的剧烈波动;三是“拖腔”,将尾音拉长并逐渐下沉,如“妻啊——”的拖腔,仿佛无尽的哀怨在空气中回荡,演员还会结合“气口”变化,通过吸气时的哽咽声和吐字时的断续感,让哭腔更具真实感,达到“以声传情”的艺术效果。