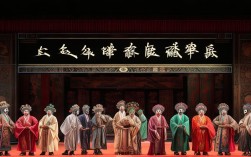

曲剧现代戏曲全场戏作为传统戏曲艺术在当代的重要创新实践,既保留了曲剧贴近生活、唱腔灵动、语言通俗的基因,又通过现代叙事手法、舞台技术与时代主题的融合,实现了艺术形式与内容的双重革新,它以完整的戏剧结构、饱满的人物塑造和深刻的现实关怀,成为连接传统与当代、舞台与观众的重要载体。

曲剧起源于明清时期的俗曲小调,早期以“高台教化”为宗旨,多表现民间生活琐事,唱腔以【阳调】【诗篇】【满州】等为主,表演风格质朴自然,被称为“庄稼调”,现代曲剧在此基础上,将题材从才子佳人、神话传说转向当代社会现实,如乡村振兴、都市情感、历史新编等,通过“全场戏”的完整叙事,让传统艺术有了更广阔的叙事空间,阿Q外传》以鲁迅经典为蓝本,用曲剧的幽默讽刺风格重构人物,全场120分钟的演出从“未庄生活”到“大团圆”结局,既保留了原著的批判精神,又通过唱腔的现代化改编(如融入摇滚节奏的配器)让年轻观众产生共鸣。

现代曲剧全场戏的“全场”特性,体现在其结构的完整性与舞台呈现的综合性上,不同于传统折子戏的片段式表演,全场戏通常包含“起承转合”四折,通过开端(交代背景)、发展(矛盾冲突)、高潮(情感爆发)、结局(主题升华)的递进,塑造立体的人物形象,如《焦裕禄》中,从“兰考赴任”的艰难抉择,到“查风口”的实地调研,再到“病榻托付”的感人场景,全剧通过紧凑的场次安排和细节刻画,将“县委书记的榜样”形象具象化,唱腔中【诗篇】的婉转与【飞板】的激昂交替,凸显人物内心的坚定与悲怆,在舞台美术上,现代曲剧全场戏突破了“一桌二椅”的传统范式,采用多媒体投影、写实布景与虚拟灯光结合:表现都市时用LED屏切换车流、高楼,展现乡村时用纱幕投影麦浪、梯田,甚至通过升降舞台实现时空跳转,如《银杏树下》中,老槐树下的现实场景与年轻时代的回忆通过舞台升降无缝切换,增强了叙事的纵深感。

音乐与表演的创新是现代曲剧全场戏吸引观众的核心,在音乐上,传统曲剧的板式结构被保留,但配器上加入西洋乐(如弦乐、铜管)与民族乐(如琵琶、古筝)的融合,甚至采样生活音效(如电话铃声、汽车喇叭),让唱腔更具现代感,如《都市霓虹》中,主角的独唱【阳调】以电子合成器铺垫背景,间奏中加入萨克斯solo,表现都市人的迷茫与挣扎,表演上,演员在继承戏曲“唱念做打”的基础上,融入话剧的生活化表达,如《社区主任》中,演员扫帚、拖把等生活工具的运用,既保留了戏曲的虚拟性,又让基层工作者的形象更真实可感,现代曲剧全场戏注重“互动性”,如在《亲家母上轿》中,通过设置观众参与的“方言对唱”环节,拉近了与年轻观众的距离。

这种创新不仅拓展了曲剧的艺术边界,更使其成为承载时代精神的载体,近年来,《山乡巨变》《绿水青山》等现代曲剧全场戏,以脱贫攻坚、生态保护为主题,用戏曲语言讲述中国故事,既传递了主流价值观,又让观众在艺术熏陶中感受时代脉搏,数据显示,仅2023年,河南曲剧院的现代曲剧全场戏演出就超过200场,观众中30岁以下占比达45%,打破了传统戏曲“老年艺术”的刻板印象。

相关问答FAQs

Q1:现代曲剧全场戏如何平衡传统与创新的矛盾?

A1:平衡传统与创新需把握“守正创新”原则。“守正”即保留曲剧的核心基因——如【阳调】等经典唱腔、方言化的语言风格、载歌载舞的表演范式;“创新”则是在题材、音乐、舞台等层面适度突破,如用现代题材激活传统唱腔,用多媒体丰富视觉呈现,但需避免过度娱乐化,李天成》中,主角唱段以传统【诗篇】为基础,但旋律上融入豫剧的激昂,既保留了曲剧的韵味,又增强了戏剧张力,实现了传统与自然的融合。

Q2:现代曲剧全场戏在当代社会有哪些具体价值?

A2:其价值体现在三方面:一是文化传承价值,通过现代题材让年轻观众认识曲剧、爱上戏曲,避免艺术断层;二是现实观照价值,如《疫情防控一线》以真实事件为原型,用曲剧形式展现医护人员的奉献,具有宣传教育意义;三是艺术创新价值,为传统戏曲探索现代化路径,提供“戏曲如何活在当下”的范本,其市场表现(如票房、年轻观众增长)也证明,传统艺术只要与时代同频,仍能焕发强大生命力。