谭元寿作为京剧谭派艺术的杰出代表,是京剧史上承前启后的关键人物,其艺术生涯跨越近八十年,不仅完整继承了谭派老生的精髓,更在传统与现代的融合中开辟了新境,他是谭氏艺术第七代传人,高祖谭志道是老旦开山鼻祖,曾祖谭鑫培被誉为“伶界大王”,父亲谭小培、祖父谭鑫培均为京剧奠基人,这样的家学渊源为他奠定了深厚的艺术根基,他生于1928年,自幼浸染梨园,6岁登台演《御碑亭》,12岁正式拜师,先后师从王少楼(余叔岩弟子)、雷喜福等名家,兼收余派、马派之长,在唱念做打各方面淬炼出独特的艺术风格,青年时期以《定军山》《捉放曹》等传统戏崭露头角,中年时期因主演现代戏《沙家浜》中郭建光一角蜚声全国,晚年仍以“80岁还能唱《定军山》”的硬朗台风,成为京剧界“活化石”式的存在,2020年,谭元寿在北京逝世,享年92岁,但他留下的艺术遗产至今仍滋养着京剧舞台。

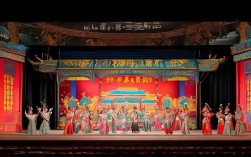

在谭元寿的艺术版图中,传统戏与新编戏、现代戏交相辉映,构成了丰富多元的剧目体系,他的传统戏根植于谭派“老而弥坚”的审美,既有对曾祖谭鑫培“潇洒中见苍劲”神韵的传承,也有个人“刚健挺拔、气势磅礴”的诠释,新编戏与现代戏则展现了他对京剧现代性的探索,将程式化表演与时代精神相结合,拓展了京剧的表现边界,以下将其代表剧目分类梳理,可见其艺术广度与深度:

| 剧目类型 | 剧目名称 | 角色行当 | 艺术特色/备注 |

|---|---|---|---|

| 传统戏 | 《定军山》 | 老生(黄忠) | 谭派开山戏,唱腔高亢激越,“一刀斩”等身段稳健利落,晚年演出仍不减气势,被誉为“活黄忠”。 |

| 传统戏 | 《捉放曹》 | 老生(陈宫) | 继承余派“云遮月”唱法,念白字正腔圆,“宿店”一场的内心戏通过眼神与身段层层递进,展现陈宫的悔与恨。 |

| 传统戏 | 《空城计》 | 老生(诸葛亮) | 唱腔沉稳大气,“我正在城楼观山景”一段从容不迫,结合羽扇纶巾的儒雅形象,将智者的从容刻画入微。 |

| 传统戏 | 《桑园会》 | 老生(刘邦) | 做功细腻,“见罗敷”一场的诙谐与“回府”后的帝王威仪形成对比,展现老生“文武兼备”的功力。 |

| 传统戏 | 《四郎探母》 | 老生(杨延辉) | “坐宫”唱腔悲凉婉转,“叫小番”等念白富有节奏感,将杨四郎的思乡与矛盾心理表现得淋漓尽致。 |

| 新编戏 | 《杨门女将》 | 老生(寇准) | 念白诙谐幽默,“寿堂”一场的智谋形象通过甩袖、捋髯等动作生动呈现,为新编戏中老生行当的突破。 |

| 新编戏 | 《野猪林》 | 老生(林冲) | 武戏文唱,“白虎堂”的冤屈、“风雪山神庙”的悲愤,融合唱、念、做、打,展现林冲从忍到刚的转变。 |

| 现代戏 | 《沙家浜》 | 老生(郭建光) | 现代戏里程碑,将传统老生唱腔与军人气质结合,“朝霞映在阳澄湖上”唱腔清新明快,“射击”等动作生活化又不失程式美,塑造了深入人心的英雄形象。 |

| 现代戏 | 《红灯记》 | 老生(李玉和) | 虽非主角,但“提篮小卖”等唱段苍劲有力,“刑场斗争”的念白充满革命激情,体现传统程式与革命精神的融合。 |

谭元寿的艺术特色,首先体现在“唱念做打”的全面与精到,唱腔上,他嗓音宽厚洪亮,高音挺拔如“鹤唳九天”,低音醇厚似“洪钟大吕”,既保留了谭派“脑后音”的穿透力,又融入余派“云遮月”的含蓄与马派“流畅自然”的韵味,定军山》中“头通鼓”的唱腔,他通过气口的精准控制,将黄忠老当益壮的豪迈与锐气展现得淋漓尽致;而《捉放曹》中“听他言吓得我心惊胆怕”的“散板”,则以若断若续的行腔,传递出陈宫内心的惊惧与悔恨,念白方面,他讲究“字头、字腹、字尾”的清晰,如《桑园会》中刘邦的京白,既有市井的鲜活,又不失帝王的威仪;现代戏中郭建光的韵白,则融入普通话的发音,让角色更具时代感,表演上,他注重“形神合一”,无论是《定军山》中黄忠的“趟马”“起霸”,还是《沙家浜》中郭建光的“瞭望”“射击”,都做到身段规范又富有生活气息,真正实现了“程式为人物服务”,他常说:“戏是演给观众看的,要让外行看热闹,内行看门道。”这种“雅俗共赏”的追求,让他的艺术既有传统的高度,又有普及的广度。

作为谭派艺术的传承者,谭元寿的贡献不仅在于舞台实践,更在于薪火相传,他打破“传内不传外,传男不传女”的旧规,广收弟子,子谭孝曾、孙谭正岩均得其真传,形成了“谭氏七代”的梨园佳话,他曾任中国京剧院一团团长,推动京剧改革,将现代戏与传统戏并重;晚年参与“京剧进校园”“非遗传承”等活动,亲自授课、示范,让更多年轻人了解京剧之美,他曾说:“京剧不能躺在祖宗的功劳簿上,要跟上时代,但根不能丢。”这种坚守传统与勇于创新的精神,让谭派艺术在百年变迁中始终保持活力,他获得的荣誉无数,首届中国戏剧梅花奖、国家级非物质文化遗产代表性传承人、“中国京剧终身成就奖”等,既是对他个人的肯定,也是对谭派艺术价值的认可。

相关问答FAQs:

问题1:谭元寿在《沙家浜》中塑造的郭建光与传统老生角色有何不同?

解答:传统老生角色多为历史人物或文人武将,如诸葛亮、黄忠等,其性格、行为符合历史背景和戏曲程式,表演上更侧重“唱念做打”的规范与韵味,而郭建光是现代革命军人,角色定位、语言风格、行为逻辑都与传统角色截然不同,谭元寿在塑造时,既保留老生行当的唱腔基础(如用“西皮导板”“原板”表现人物情感),又融入生活化的表演细节——如“射击”动作借鉴传统武生身段但更贴近军人姿态,“瞭望”眼神既有老生的沉稳又有战士的警觉,他突破了传统老生“重唱轻做”的局限,通过念白、表情、动作的综合运用,让郭建光这一形象既有京剧的“美感”,又有革命者的“真实”,成为现代戏中“传统程式与时代精神结合”的典范。

问题2:谭派艺术历经百年传承,为何能始终保持旺盛生命力?

解答:谭派艺术的生命力源于“守正创新”的核心精神。“守正”体现在对艺术本体的坚守:从谭鑫培创立“老生新腔”,到谭元寿继承“声情并茂、形神兼备”的审美,始终以“唱念做打”的全面性为根基,讲究“字正腔圆、以形传神”,这种对艺术规律的尊重,让谭派成为京剧老生行当的“标杆”。“创新”体现在对不同时代艺术需求的回应:谭鑫培融合徽调、汉调形成“谭派”;谭元寿则将余派、马派的长处融入谭派,并主演《沙家浜》等现代戏,拓展了京剧的表现题材,家族传承(七代不辍)与社会传承(广收弟子、推广普及)相结合,让谭派艺术既有“根”的深厚,又有“叶”的繁茂,最终形成“传统为基、时代为魂、传承为脉”的独特体系,故能百年不衰。