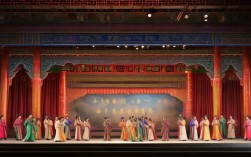

豫剧舞台版《清风亭》作为中国戏曲传统剧目的经典代表,以其跌宕起伏的剧情、鲜明立体的人物形象和深刻动人的情感张力,成为豫剧舞台上经久不衰的悲剧典范,该剧以明代社会为背景,讲述了张元秀夫妇拾子养子、最终因养子张继保忘恩负义而家破人亡的悲剧故事,通过普通百姓的命运沉浮,深刻揭示了封建伦理下的道德困境与人性挣扎,展现了豫剧艺术在叙事、表演、唱腔等方面的独特魅力。

全场剧情脉络与核心冲突

《清风亭》全剧可分为“拾子”“训子”“失子”“寻子”“雷殛”五大关键场次,每一场都推动着人物命运走向深渊,层层递进地强化了悲剧主题。

第一场:拾子

剧情开端,以“雪夜弃婴”为引,年过花甲的张元秀(老生扮相)以卖豆腐为生,与妻子贺氏(青衣扮相)相依为命,风雪交加的夜晚,他们在清风亭旁拾得一名男婴,襁褓中留有“白银五两,长大莫忘养育恩”的字条,夫妇二人因膝下无子,虽家贫仍决定收养男婴,取名张继保,视若珍宝,这一场以“雪景”与“婴儿啼哭”的舞台意象营造凄清氛围,张元秀夫妇“望子成凤”的朴素期盼与现实的贫寒形成初步对比,为后续悲剧埋下伏笔。

第二场:训子

十二年后,张继保(小生扮相)已长成少年,在私塾读书,张元秀夫妇含辛茹苦供其读书,却因家境贫寒遭同学嘲笑,张继保心生不满,回家顶撞养父母,张元秀怒而训斥,唱出“老汉今年六十八,卖豆腐为生养活家”的经典唱段,以苍凉的豫东调表现内心的委屈与对儿子的殷切期望,贺氏则以“哭诉”的唱腔(豫剧“哭板”)调和矛盾,却未能改变张继保日渐滋生的虚荣心,本场通过“训子”的家庭冲突,展现了张继保性格中的叛逆与脆弱,也为后续的背叛埋下性格伏笔。

第三场:失子

张继保的生母周桂英(彩旦扮相)已贵为夫人,寻子至清风亭,她以金银相诱,欲带走张继保,张元秀夫妇坚决反对,张继保却贪图富贵,随生母离去,张元秀追赶不及,贺氏悲愤交加,当场昏厥,本场是剧情的转折点,舞台通过“夺子”的激烈冲突,将张元秀夫妇的绝望与张继保的忘恩负义推向高潮,张元秀的“跪地哭子”与张继保的“决绝离去”形成鲜明对比,舞台灯光由暖转冷,强化了悲剧氛围。

第四场:寻子

十年后,张继保(官生扮相)已中状元,在清风亭祭祖时与张元秀夫妇相遇,张元秀夫妇激动相认,张继保却矢口否认,称“你是何人,敢认本官为子”,张元秀悲愤交加,唱出“清风亭上把儿望,望得两眼泪汪汪”的经典唱段,豫西调的苍凉与悲怆将人物内心的痛苦推向极致,贺氏当场气绝身亡,张元秀疯癫而去,本场通过“相认-拒认-惨死”的三重打击,将封建伦理下的“孝道沦丧”展现得淋漓尽致,舞台以“闪电”“惊雷”等音效渲染悲愤情绪。

第五场:雷殛

结局处,张继保在清风亭被雷劈死,以“天谴”收场,张元秀疯癫而至,抱着张继保的尸体痛哭,最终撞亭而亡,全剧在“善恶有报”的宿命论中落幕,舞台以“大雪纷飞”的意象呼应开场,形成“首尾闭环”的悲剧结构。

舞台艺术特色与人物塑造

豫剧《清风亭》的成功不仅在于剧情的张力,更在于其独特的舞台艺术呈现与人物塑造。

唱腔设计:情感宣泄的核心载体

该剧以豫剧“唱”为主,通过不同行当的唱腔变化展现人物内心世界,张元秀的唱腔以豫东调为主,高亢激越,如“老汉年迈六十八”一段,通过“甩腔”与“滑音”表现人物的苍老与倔强;贺氏的唱腔则以豫西调的“哭板”为主,如“我的儿啊”的拖腔,凄婉悲切,极具感染力;张继保的唱腔则由小生的“清亮”转为官生的“傲慢”,通过音色的变化展现其性格的转变。

表演技巧:身段与念白的融合

演员的表演注重“以形传神”,张元秀的“老生功”体现在“拄拐杖”的身段设计上,每一步都蹒跚沉重,表现其年老体衰;贺氏的“青衣功”则以“水袖功”见长,通过“甩袖”“掩袖”等动作表现其悲愤与无助;张继保的“官生功”则突出“台步”的稳重与眼神的傲慢,与少年时的顽皮形成对比,念白方面,张元秀的方言化念白(如“中”“恁”)增强了人物的乡土气息,贺氏的“哭白”则撕心裂肺,极具穿透力。

舞美设计:意象化的场景营造

舞台布景以“写意”为主,通过“清风亭”这一核心意象贯穿全剧,亭子的设计简约古朴,随剧情变化呈现不同状态:开场时覆盖白雪,象征希望与纯洁;中期亭柱倾斜,暗示家庭破碎;结尾时亭子倒塌,象征悲剧的终结,灯光运用上,以“冷色调”为主,配合“闪电”“雷声”等音效,渲染紧张与悲愤的氛围,道具方面,“豆腐挑子”“家谱”“官袍”等细节,不仅交代了人物身份,也强化了时代背景。

文化内涵与时代价值

《清风亭》通过张元秀一家的悲剧,深刻批判了封建社会下的“门第观念”与“忘恩负义”的道德沦丧,同时歌颂了劳动人民的善良与坚韧,在当代,该剧依然具有现实意义:它警示人们“孝道”与“感恩”是立身之本,也引发对社会伦理与人性光辉的思考,豫剧作为“中原文化的活化石”,通过《清风亭》这样的经典剧目,将传统道德观念与艺术形式完美结合,实现了文化的传承与创新。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《清风亭》中的张元秀形象有何现实意义?

A1:张元秀是传统戏曲中“善良而倔强”的底层劳动人民典型,他对养子的无私奉献与最终的绝望悲剧,反映了封建社会下普通百姓的生存困境,也警示现代社会中“感恩教育”的重要性,他的形象提醒人们,无论时代如何变迁,“孝亲敬老”都是中华民族的传统美德,不应被遗忘。

Q2:豫剧《清风亭》的结局为何安排“雷殛张继保”的情节?

A2:“雷殛”是中国传统戏曲中“天谴”的常见手法,体现了“善恶有报”的民间伦理观念,这一结局不仅满足了观众对“正义得以伸张”的心理期待,也强化了剧作的悲剧警示意义——忘恩负义者终将受到惩罚,从而引导观众反思道德底线,具有强烈的教化作用。