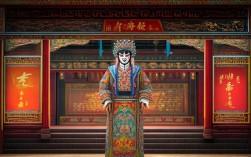

晚饭后的客厅总飘来咿咿呀呀的唱腔,电视里花旦甩着水袖,老生捋着髯口,字正腔圆地唱着才子佳人、忠臣良将,爸妈窝在沙发上,眼睛亮晶晶地盯着屏幕,跟着哼上几句,手里的蒲扇摇得有板有眼——这便是我家最寻常的“戏曲时光”,对咱的爸妈来说,戏曲从来不只是“戏”,是年轻时的记忆碎片,是生活里的情绪出口,是刻在骨子里的文化基因。

先说说爸妈常看的那些戏种,咱爸妈的戏曲版图,几乎覆盖了半个中国的剧种:京剧的雍容、豫剧的豪迈、越剧的婉约、黄梅戏的清新、评剧的接地气……每个剧种在他们心里都有独特的位置,我特意整理了个表格,看看这些“老伙伴”都是怎么走进爸妈生活的:

| 剧种 | 代表剧目 | 爸妈的“入坑”理由 | 经典唱段他们张口就来 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《贵妃醉酒》《智取威虎山》 | 爸说小时候村里放露天电影,戏台子搭得老高,锣鼓一响全村人都挤着看,这是最早的“live show” | “海岛冰轮初转腾”(《贵妃醉酒》),“穿林海跨雪原气冲霄汉”(《智取威虎山》) |

| 豫剧 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》 | 妈总说“谁说女子不如男”,花木兰替父从军的勇气让她从小就佩服,豫唱腔高亢,干活时哼两句提神 | “刘大哥讲话理太偏”(《花木兰》),“辕门外三声炮如同雷震”(《穆桂英挂帅》) |

| 越剧 | 《梁山伯与祝英台》《红楼梦》 | 爸妈年轻时谈恋爱,常去公园听票友唱越剧,“十八相送”的缠绵、“黛玉葬花”的哀怨,比现在的情歌还戳心 | “天上掉下个林妹妹”(《红楼梦》),“书房门前一枝梅”(《梁山伯与祝英台》) |

| 黄梅戏 | 《天仙配》《女驸马》 | 黄梅戏调子轻快,像说话一样亲切,《天仙配》里“夫妻双双把家还”,爸妈说这才是过日子该有的模样 | “树上的鸟儿成双对”(《天仙配》),“为救李郎离家远”(《女驸马》) |

这些剧种,就像爸妈的老朋友,每个唱段背后都藏着他们的故事,爸说年轻时在工厂上班,车间里师傅们休息时就围在一起唱京剧,“智取威虎山”的杨子荣是他们心中的英雄;妈则记得小时候跟着外婆听收音机,黄梅戏的调子伴着她缝补衣服、纳鞋底,一晃就是几十年,对他们而言,戏曲不是“表演”,是生活的“背景音”——高兴时唱“穆桂英挂帅”的飒爽,委屈时哼“黛玉葬花”的哀怨,就连吵架后和好,爸还会半开玩笑地来句“苏三离了洪洞县”,逗得妈直笑。

戏曲对爸妈的意义,远不止“娱乐”,那是一代人青春的见证,也是困苦生活里的精神慰藉,爸总提起六十年代吃不饱饭的日子,村里来了个草台班子,演《包青天》,黑脸包公“铡美案”时,台下老百姓哭成一片——不是戏悲,是大家觉得包青天能替穷人说理,他说那天晚上,他和村里人坐在麦垛上,听着“包龙图打坐在开封府”,心里亮堂堂的,好像日子有了盼头,妈则说,她刚嫁过来时,想家想得哭,邻居阿姨拉她去听越剧,“梁山伯与祝英台”的生死相依让她觉得“日子再难,两个人一起撑着就不怕了”,后来我们姐弟俩出生,爸妈忙得脚不沾地,夜里哄孩子睡不着的凌晨,他们就在客厅小声哼黄梅戏,“夫妻双双把家还”的调子,混着我们的哭声和鼾声,成了最温暖的“摇篮曲”。

更难得的是,戏曲里藏着爸妈的“人生哲学”,他们没读过多少书,却从戏里懂了忠孝节义、善恶有报,爸常说“做人要学关公,忠义两全”,所以一辈子待人真诚,帮邻里修家电、扛重物从不推辞;妈总说“女人要学穆桂英,有本事有担当”,所以家里家外她都能扛,我们生病时她整夜守着,比医生还操心,有次我问妈:“戏里那么多悲欢离合,你们看着不觉得假吗?”妈一边择菜一边笑:“傻孩子,戏里的情是真的,理是真的,日子里的苦乐也是真的,假的真着,真的假着,分那么清干啥?”——这话我到现在才懂,爸妈看戏,看的不是剧情,是戏里照见的生活,是戏里藏着的人心。

我们这代人总觉得戏曲“老派”“听不懂”,其实是我们没走进爸妈的世界,他们看戏时眼里的光,不是“沉迷”,是“沉浸”——沉浸在熟悉的旋律里,沉浸在年轻时的回忆里,沉浸在“我们懂彼此”的默契里,有次我试着陪爸看了一场京剧,起初觉得咿咿呀呀像“外语”,但看到杨子荣“打虎上山”时一个亮相,爸突然拍腿叫好:“瞧这身段!这气派!”那一刻我突然明白,爸妈喜欢的不是“戏曲”这个标签,是戏里那种“精气神”——是花木兰的勇敢,是穆桂英的担当,是苏三的坚韧,也是他们自己一辈子的朴素与执着。

我学会了给爸妈的戏曲APP充会员,下载了他们爱听的唱段;周末有空时,会陪他们看一场“戏曲春晚”,听他们讲“这个角儿年轻时扮相多俊”;甚至跟着爸哼了两句“刘大哥讲话理太偏”,虽然跑调,却把妈逗得合不拢嘴,原来,走进爸妈的戏曲世界,不用懂多少专业知识,只要愿意坐下来,听听他们年轻时听过的调子,看看他们眼里亮着的光,就能懂他们的热爱,懂他们的岁月,懂那些藏在“咿咿呀呀”里的,深沉又滚烫的生活。

FAQs

Q1:爸妈为什么总爱重复看同一出戏,不觉得腻吗?

A:戏曲不是“一次性消费品”,而是“老朋友”,重复看同一出戏,就像我们反复听一首喜欢的歌、看一部经典电影,每次都有新体会,他们熟悉唱腔、记得台词,甚至能预判下一句,这种“熟悉感”本身就是一种安慰——年轻时听的《天仙配》,老了再看,想起的还是当年外婆家的收音机;年轻时学的“穆桂英挂帅”,现在哼起,想起的还是车间里和师傅们一起唱戏的时光,戏曲里的情感是永恒的,忠、孝、节、义,每次看都能品出新味道,自然不会腻。

Q2:作为年轻人,如何陪爸妈更好地享受戏曲时光?

A:不用勉强自己成为“戏迷”,重在“陪伴”和“参与”,可以试试这几个方法:①主动了解爸妈常看的剧种,记住几个经典唱段,偶尔跟着哼两句,他们会觉得你“懂行”;②带爸妈去现场看戏,很多城市有低价的惠民演出,或者公园里有票友自发的“戏台子”,氛围比电视更热闹;③用他们擅长的方式“互动”,比如让妈教她喜欢的黄梅戏手势,让爸讲他看过的“老戏台故事”,甚至可以拍个小视频发家庭群,配文“今天和爸妈学戏啦”,他们会比收到红包还开心;④尊重他们的“仪式感”,比如晚饭后主动调到戏曲频道,给他们准备茶水和小零食,让“看戏”成为全家温暖的“家庭时光”。