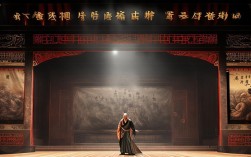

河南戏曲是中国戏曲文化的重要分支,梆子腔体系在其中占据核心地位,而在河南南阳内乡县,一种被称为“宛梆”的地方戏曲,以其独特的唱腔、浓郁的地域特色和深厚的文化底蕴,成为中原大地上的一颗璀璨明珠,作为国家级非物质文化遗产,内乡宛梆不仅承载着南阳地区的历史记忆与民俗风情,更以其艺术魅力穿越数百年时光,至今仍在舞台上焕发生机。

历史渊源:南北交融的戏曲“活化石”

宛梆的形成与南阳的地理位置密不可分,南阳地处豫陕鄂三省交界,自古是南北文化交融之地,民间艺术底蕴深厚,明末清初,随着山西、陕西商人的涌入,陕西的梆子腔(秦腔)传入南阳,与当地的民歌小调、说唱艺术(如大调曲、鼓儿哼)相互融合,逐渐形成了独具特色的“南阳梆子”,即宛梆的前身,清代中叶,宛梆进入鼎盛时期,内乡、镇平、淅川等地涌现出大量班社,演出活动频繁,成为民间婚丧嫁娶、节庆庙会的重要娱乐形式,民国时期,受战乱影响,宛梆一度衰落,但内乡的班社仍坚持演出,保留了传统剧目和表演技艺,新中国成立后,1956年,内乡县正式成立宛梆剧团,对传统剧目进行整理改编,培养了一批优秀演员,使宛梆重获新生,2006年,内乡宛梆被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,其保护与传承进入新阶段。

艺术特色:唱腔与音乐的“土韵”交响

宛梆的艺术魅力集中体现在唱腔、音乐、表演和服饰等方面,每一处都彰显着浓郁的地方特色。

唱腔:真假声结合的“本腔”韵味

宛梆属板腔体,以“本腔”(真声)为主,偶用“二本腔”(假声),音域宽广,高亢激越又不失婉转细腻,其唱腔最显著的特点是“土”——吐字咬字带有南阳方言的声调,如“中”“得”“啥”等方言词汇的运用,让唱词充满生活气息,板式丰富,包括【慢板】、【二八板】、【流水板】、【飞板】等,每种板式都有特定的节奏功能和表现力。【慢板】节奏舒缓,多用于抒情叙事,唱腔中常加入滑音、颤音,如《收姜维》中姜维忆师的唱段,苍凉悲壮,催人泪下;【流水板】节奏明快,字多腔少,善于表现紧张激烈的情节,如《对花枪》中罗成与窦线娘的对唱,干脆利落,充满戏剧张力。

音乐:文武场的“弦索”协奏

宛梆乐队分为文场和武场,文场以“大弦”(南阳板胡)为主奏乐器,琴筒蒙以蟒皮,马尾弓,音色高亢嘹亮,是宛梆音乐的“灵魂”;辅以月琴(圆形音箱,八品)、三弦(杆长筒大)、竹笛等,形成独特的“弦索腔”,武场则以梆子(板)和鼓(堂鼓、战鼓)为核心,配合锣、镲等打击乐,节奏鲜明,气氛热烈,文武场的配合讲究“托腔保调”,大弦的旋律与演员的唱腔紧密咬合,打击乐则根据剧情变化调整节奏,如表现战争场面时,战鼓密集、锣鼓喧天,极具冲击力。

表演与服饰:程式化中的民间智慧

宛梆表演以“三小戏”(小生、小旦、小丑)为主,注重程式化动作,如水袖功(旦角的“甩、挑、翻”)、翎子功(小生的“抖、甩、摇”)、扇子功(文生的“开、合、摇”)等,同时融入南阳民间舞蹈元素,如“踩跷”(旦角踩着木跷表演)、“跑驴”(模拟驴的步态),生动活泼,服饰道具遵循传统戏曲规制,生角穿褶子、帔,旦角着帔、袄,净角勾脸(如包公的黑脸、张飞的黑花脸),盔头、髯口制作精美,色彩对比强烈,既符合人物身份,又带有民间审美趣味。

(表:宛梆主要唱腔板式及特点)

| 板式名称 | 节奏特点 | 表现情感 | 代表唱段(示例) |

|----------|----------|----------|------------------|

| 慢板 | 4/4拍,舒缓从容,起落分明 | 抒情、叙事、内心独白 | 《收姜维》中姜维忆师唱段 |

| 二八板 | 2/4拍,规整对称,字多腔少 | 叙事、对话、情绪铺垫 | 《白虎堂》中杨延昭审案唱段 |

| 流水板 | 1/4拍,明快紧凑,一气呵成 | 紧张、激动、情节推进 | 《对花枪》中罗成与窦线娘对唱 |

| 飞板 | 无板无眼,自由散板,节奏多变 | 悲愤、激昂、情绪高潮 | 《秦香莲》中秦香莲告状唱段 |

代表剧目:历史与民间的双重叙事

宛梆的剧目多取材于历史故事、民间传说和古典小说,内容贴近生活,富有教育意义,传统代表剧目有“十大本”,如《收姜维》《白虎堂》《对花枪》《秦香莲》《桃花庵》《三气周瑜》等,收姜维》是宛梆的“看家戏”,讲述了诸葛亮七擒孟获后,收服姜维的故事,剧中“孔明借东风”“姜维认母”等情节跌宕起伏,唱腔激昂,展现了宛梆在历史题材演绎上的深厚功底。《白虎堂》则取材于杨家将故事,杨延昭在白虎堂审案,唱腔苍劲,动作威严,塑造了包公式的清官形象,新中国成立后,宛梆剧团还创作了一批现代戏,如《茶馆风波》《青山情》等,反映时代风貌,贴近群众生活,受到观众欢迎,这些剧目不仅保留了传统戏曲的艺术精华,也融入了现代审美,使宛梆在传承中不断创新。

传承现状与保护:让“古调”焕发“新声”

近年来,随着娱乐方式的多元化,宛梆面临观众老龄化、年轻演员断层等挑战,为保护这一珍贵遗产,内乡县采取了一系列措施:一是成立宛梆保护中心,对传统剧目、唱腔、音乐进行数字化保存,建立宛梆艺术档案,目前已录制传统剧目30余部、唱腔资料100余小时;二是依托内乡县宛梆剧团,定期开展“宛梆进校园”“宛梆进社区”活动,在中小学开设戏曲兴趣班,培养青少年观众;三是举办“宛梆艺术节”,邀请周边地区剧团交流演出,扩大影响力;四是设立传承人制度,支持老艺人带徒传艺,目前已拥有国家级传承人1名、省级传承人3名,培养青年演员20余人,这些措施有效推动了宛梆的活态传承,使其在新时代焕发出新的活力。

文化价值:中原文化的“地域标识”

内乡宛梆不仅是南阳地区文化的“活化石”,更是中原戏曲文化的重要组成部分,它承载了南阳人民的历史记忆、价值观念和审美情趣,体现了南北文化交融的特点——既有秦腔的粗犷豪放,又有河南民歌的婉转细腻,还有楚文化的浪漫色彩,其独特的唱腔和表演形式,为中国戏曲研究提供了宝贵的实例,对于研究梆子腔的演变、民间艺术的传承具有重要价值,宛梆的传承与发展,对于增强地方文化认同、促进文化自信具有重要意义,是内乡乃至南阳的一张“文化名片”。

FAQs

问:宛梆与豫剧、曲剧等河南其他梆子剧种有什么区别?

答:宛梆与豫剧、曲剧同属河南梆子腔体系,但艺术特色差异明显,唱腔上,豫剧唱腔高亢激越,以“大本腔”为主,花腔丰富(如豫东调、豫西调的区分);曲剧则源于民间说唱(如高跷曲),唱腔细腻柔和,多为“小嗓”(假声);宛梆以“本腔”(真声)为主,真假声结合,音域更宽,且带有南阳方言的“土韵”,如“中”“得”等方言词汇的运用,更具地方性,音乐伴奏,豫剧主奏板胡、二胡,曲剧主奏坠胡、三弦,宛梆则以“大弦”(南阳板胡)为核心,辅以月琴、三弦,形成独特的“弦索”风格,表演题材上,豫剧擅长历史大戏(如《穆桂英挂帅》),曲剧多生活小戏(如《卷席筒》),宛梆则历史戏与民间戏并重,兼具文武场特色,如《收姜维》的武戏场面气势恢宏,《秦香莲》的文戏唱段感人至深。

问:内乡宛梆在传承过程中面临哪些挑战,未来如何进一步发展?

答:内乡宛梆的传承面临三大挑战:一是观众老龄化,年轻一代对传统戏曲兴趣不足,市场受众萎缩,许多演出仅面向中老年群体;二是人才断层,年轻演员培养周期长(需5-10年基本功训练),且待遇偏低(基层剧团演员月薪多在3000-5000元),导致后继乏人;三是创新不足,传统剧目多反映古代生活,与现代审美存在一定差距,部分年轻观众认为“节奏慢”“听不懂”,未来发展需从三方面入手:一是加强普及教育,将宛梆纳入中小学美育课程,编写适合青少年的教材,通过短视频、直播等新媒体形式(如抖音、B站发布宛梆选段、幕后故事)吸引年轻观众;二是完善人才培养机制,提高演员待遇,与艺术院校(如河南艺术职业学院)合作定向培养,设立“宛梆传承班”,建立老艺人“传帮带”奖励制度;三是推动创新融合,在保留传统精髓(如方言唱腔、弦索伴奏)的基础上,创排反映时代的新剧目(如乡村振兴、红色题材),融入现代舞台技术(如LED背景、灯光特效),增强艺术感染力,让宛梆在守正创新中实现可持续发展。