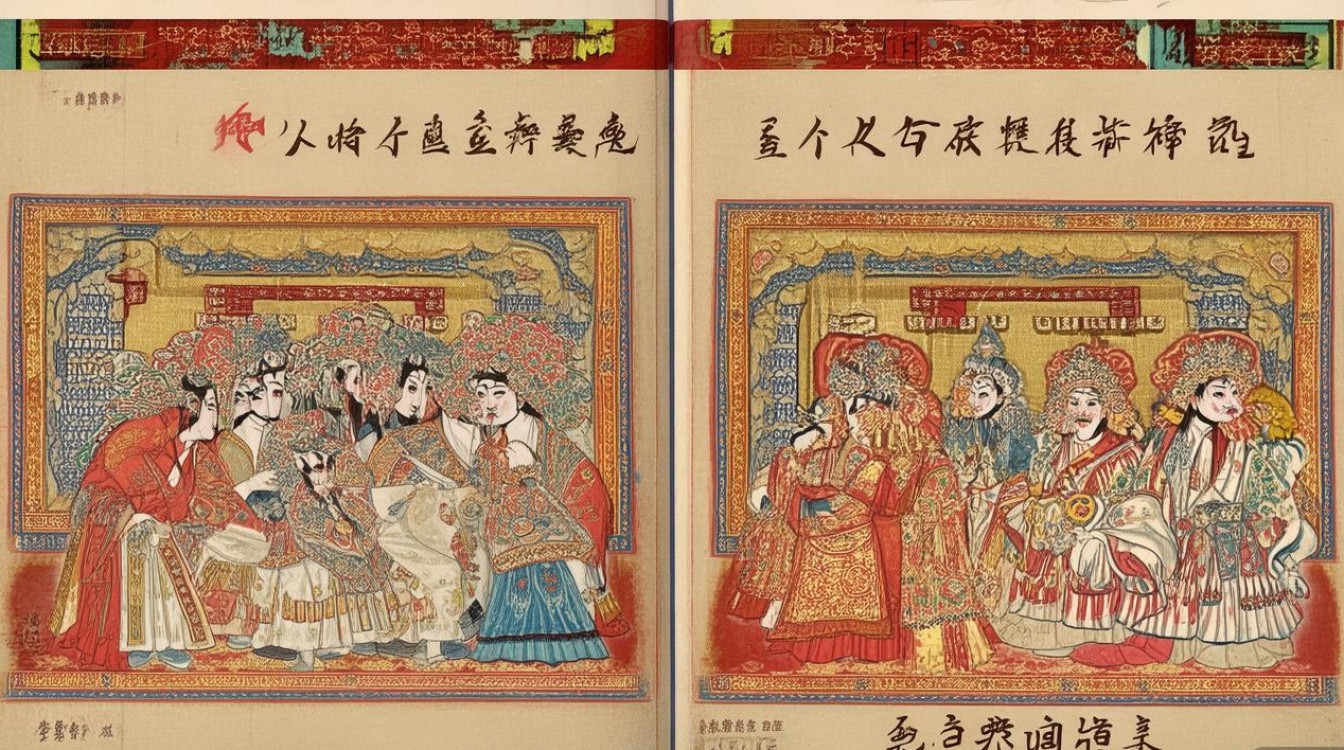

京剧《西施》是传统京剧中的经典剧目,取材于春秋时期“卧薪尝胆”的历史故事,以西施与范蠡的爱情悲剧为线索,交织家国大义与个人命运,展现“红颜祸水”背后的无奈与牺牲,梅兰芳先生曾对剧中唱腔进行创新,融合青衣、花旦表演特色,使其成为梅派青衣代表剧目,其曲谱更是京剧音乐艺术的瑰宝,兼具抒情性与戏剧性,堪称“以声塑人”的典范。

京剧《西施》全剧曲谱的整体框架

京剧曲谱以“腔词结合”为核心,通过不同板式的组合与变化,塑造人物情感、推动剧情发展。《西施》全剧曲谱以西施、范蠡的唱段为主线,辅以吴王夫差、郑旦等角色的配唱,唱腔体系以西皮、二黄为基础,穿插反二黄、四平调等辅助板式,伴奏则以“文武场”配合,形成“唱、念、做、打”的有机整体。

唱腔板式体系

京剧板式是曲谱的“骨架”,按节奏速度与情绪功能划分,《西施》中主要板式如下:

- 西皮类:明快、活泼,多表现喜悦、激动或思虑情绪,如《水殿风来秋气紧》为“西皮导板接西皮原板”,导板(散板)起兴,原板(中速)叙事,旋律由高亢转平稳,贴合西施初入吴宫的孤寂与思乡。

- 二黄类:深沉、悲怆,多表现哀伤、忧愁或回忆,如《想当年苎萝村春风吹遍》为“二黄慢板”,节奏舒缓,旋律低回,展现西施对故土与范蠡的思念。

- 反二黄:在二黄基础上调整定弦(sol-re转re-la),情绪更显凄厉、激越,如《西施见罢吴王面》中,反二黄导板接回龙,表现西施刺吴失败后的绝望。

- 四平调:委婉、缠绵,兼具西皮与二黄特点,多用于抒情唱段,如《耳听得樵唱声声韵长》为“四平调”,旋律如流水般舒展,表现西施在吴宫中的压抑与隐忍。

伴奏结构

曲谱中的伴奏分为“文场”与“武场”,二者共同支撑唱腔的节奏与情绪。

- 文场:以京胡为主奏乐器,定弦依唱腔板式变化(西皮la-mi、二黄sol-re),辅以月琴、三弦和声,笛子或唢呐用于南曲或场景过渡,如《水殿风来》中,京胡的“垫头”(前奏)以级进下行旋律模拟秋风,与唱腔“秋气紧”形成呼应。

- 武场:以板鼓为核心,控制全剧节奏,辅以铙钹、小锣等,如《吴宫宴乐》中,板鼓的“急急风”配合小锣的“夺头”,表现吴王宴饮的喧嚣,与西施内心的孤寂形成对比。

经典唱段曲谱解析

《西施》全剧唱段众多,以下选取三个最具代表性的唱段,结合曲谱结构与音乐特点展开分析:

《水殿风来秋气紧》(西施·西皮导板接西皮原板)

剧情背景:西施被掳入吴宫,秋夜独坐浣纱宫,触景生情,思念故土与范蠡。

板式结构:西皮导板(散板)→ 西皮原板(中速一板一眼)。

唱词片段:

水殿风来秋气紧,

月照宫门第几层?

寒鸦数点惊飞起,

故国迢迢何处寻?

曲谱特点:

- 导板为散板,节奏自由,旋律高亢(如“水殿风来秋气紧”的“气”字以5音拖腔,表现悲凉),起“定场”作用,奠定情绪基调。

- 原板转为规整的2/4拍,旋律以级进为主(如“月照宫门第几层”从1音下行至6音,再回至2音),节奏平稳,唱词多“眼起板落”(中眼起唱,板位收音),符合西皮原板“叙事性”特点。

- 伴奏中,京胡以“拉打”手法(拉弦与弹拨交替)衬托唱腔,板鼓以“凤点头”节奏引导唱词进入,形成“唱伴相融”的效果。

《想当年苎萝村春风吹遍》(西施·二黄慢板)

剧情背景:西施入吴前,回忆与范蠡在苎萝村的甜蜜时光,对比当下的孤寂。

板式结构:二黄慢板(一板三眼,4/4拍)。

唱词片段:

想当年苎萝村春风吹遍,

垂杨柳绿堤边燕子翩跹。

范郎与我订鸳盟,

山盟海誓记心间。

曲谱特点:

- 慢板节奏舒缓,每小节三拍(板、头眼、中眼、末眼),旋律起伏较大(如“想当年苎萝村春风吹遍”从5音上行至2音,再下行至1音),表现“回忆”的绵长。

- 唱腔注重“字头、字腹、字尾”处理,如“苎萝村”的“苎”字字头轻咬,字腹“luo”以波音装饰,尾音“cun”渐弱,凸显梅派“圆、润、脆、甜”的唱腔特点。

- 文场中,京胡以低音sol-re定弦,旋律浑厚,月琴以“轮指”技法填充中音区,形成“疏可走马,密不透风”的伴奏层次。

《文种进宫谏吴王》(范蠡·西皮流水)

剧情背景:范蠡得知吴王夫差沉溺酒色,与文种定计,欲借西施之力迷惑吴王。

板式结构:西皮流水(有板无眼,1/4拍)。

唱词片段:

文种进宫谏吴王,

忠言逆耳劝贤良。

他言说越国兵精粮又足,

只怕吴邦不久长!

曲谱特点:

- 流水板节奏明快,每小节一拍,旋律简洁(如“文种进宫谏吴王”以“5 6 1 2”级进上行,尾音“2”干脆利落),表现范蠡的急切与决心。

- 唱词多为“板上起”(板位起唱),字多腔少,如“忠言逆耳劝贤良”七字句以“5 5 6 1 2 1 6”的短旋律快速演唱,符合“流水板”叙事性强的特点。

- 武场中,板鼓以“快长锤”开唱,小锣以“八大仓”收尾,节奏紧凑,凸显“谋事”的紧张感。

伴奏在曲谱中的核心作用

《西施》曲谱中,伴奏并非简单的“伴唱”,而是与唱腔共同塑造人物的关键,西施见罢吴王面》的反二黄唱段,京胡以高音re-la定弦,旋律激越(如“钢刀刺入胸膛内”以“2 3 5 6”上行大跳),板鼓以“撕边”技法(鼓边快速敲击)烘托西施内心的挣扎,最终以“长锤”收尾,暗示悲剧结局,文场中的笛子用于“越国场景”(如《浣纱》一折),以清亮的音色模拟溪水声,与吴宫的“京胡+月琴”形成音色对比,强化“故土vs异乡”的戏剧冲突。

相关问答FAQs

问:京剧《西施》的曲谱有哪些常见版本?不同版本有何差异?

答:京剧《西施》的曲谱常见版本主要有三类:一是梅兰芳先生早期演出本(工尺谱手稿),腔腔细腻,注重“字正腔圆”,如《水殿风来》的拖腔长度较后世版本多1-2小节,更具“老派”韵味;二是1950年代中国戏曲研究院整理本(简谱记谱),结构简化,删减了部分重复唱腔,更适合普及演出;三是现代出版本(如《梅兰芳全集》曲谱),在保留梅派精髓基础上,增加了配器说明(如加入琵琶、古筝等乐器),使伴奏更丰满,差异主要体现在记谱方式(工尺谱vs简谱)、唱腔细节(拖腔、装饰音)及伴奏配器上,但核心旋律与板式结构始终保持一致。

问:初学者学习《西施》唱段曲谱时,应注意哪些技巧?

答:初学者可从以下三点入手:一是先掌握西皮、二黄的基本板式特点,如西皮原板“中眼起唱、板位收音”,二黄慢板“板起板落、尾音拖腔”,避免“倒字”(旋律与声调冲突);二是结合梅派录音反复听辨,注意“脑后音”(高音区共鸣)、“擞音”(装饰性颤音)等润腔技巧,如《想当年苎萝村》中“春风吹遍”的“风”字,需以“脑后音”唱出通透感;三是先哼唱旋律再填词,尤其注意流水板的“字多腔少”,需保证吐字清晰、节奏稳定,建议从《水殿风来》的西皮导板接原板入手,难度适中,能逐步体会“声情并茂”的演唱要领。