我站在城门外时,暮色正顺着青灰色的城墙缓缓漫上来,将砖缝里的苔痕染得深了些,城门洞是天然的回音壁,远处飘来的戏曲声撞在石壁上,又折回来,混着晚风里的尘土味,钻进耳朵里,那声音断断续续,像被风撕开的绸缎,却又透着一股韧劲,叫人忍不住停下脚步,循着声音望过去。

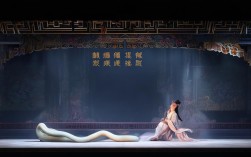

城门外的空地上,早已聚起一圈人,没有舞台,几张旧木桌拼在一起,铺着半块褪色的红布,就算“戏台”了,穿蓝布大褂的老琴师坐在最边上,二胡的弓子在弦上磨出沙沙的响,月琴的调子跟着往上爬,锣鼓是配角,偶尔“咚锵”一声,惊得旁边卖糖葫芦的老汉一颤,手里的山楂串晃出几粒糖渣,唱戏的是个六十多岁的老生,鬓角已花白,脸上勾着简单的油彩,眼角的皱纹里嵌着粉,却掩不住那双眼睛里的亮,他唱的是《定军山》,那句“头通鼓,战饭造;二通鼓,紧战袍”,字字如铁钉砸进地里,尾音拖得长长的,在暮色里荡开,惊得树上的麻雀扑棱棱飞起。

我挤进人群,站在最后,前面是几个扎羊角辫的小丫头,踮着脚尖,小手在身前比划,学着老生的台步,一板一眼,像模像样,旁边坐着个抽旱烟的老头,烟锅子一明一灭,眼睛却直勾勾盯着戏台,偶尔跟着哼两句,烟袋锅子磕在鞋帮上,发出“梆梆”的轻响,还有个戴眼镜的年轻人,举着手机拍视频,镜头晃得厉害,却舍不得移开,嘴里小声念叨:“这才是活着的戏曲啊。”

老生的唱腔越来越高亢,像要冲破云霄,他唱到“老黄忠不服老”,右手猛地一挥,水袖在空中划出半道弧线,露出里面洗得发白的衬衣袖口,那一刻,我忽然想起小时候,爷爷也是这样站在村口的老槐树下,跟着戏班子哼唱,手里的旱烟袋跟着节奏点地,烟灰簌簌落在青石板上,那时的戏曲,是刻在日子里的,是婚丧嫁娶的背景音,是农闲时唯一的娱乐,不像现在,被锁在剧院里,隔着玻璃,端着架子。

戏台下的观众,就是戏曲的根,商贩们支着小摊,卖炒货的、卖糖画的、卖酸梅汤的,叫卖声和唱腔混在一起,反倒生出一种奇妙的和谐,有个卖糖画的老艺人,正用糖浆在石板上画“穆桂英”,画到翎毛时,戏台上的老生正好唱到“刀光起,寒星照”,糖浆的丝线和唱腔的尾音纠缠在一起,分不清哪个是甜的,哪个是暖的,孩子们举着糖画,追着跑,撞在别人身上也不恼,咯咯的笑声比锣鼓还响。

戏到高潮时,老生突然一个亮相,站定不动,只有胸膛还在起伏,人群里爆发出雷鸣般的掌声,有人喊好,有人吹口哨,老琴师拉得更快了,二胡的弦几乎要绷断,我站在城门外,看着这一幕,忽然明白为什么戏曲能在城门外活这么久——它不是高高在上的艺术,是长在市井里的野草,被风吹,被雨打,却总能从砖缝里钻出来,带着泥土的腥气和生活的热乎气。

暮色彻底沉下来,戏台上的灯亮了,是两盏晃悠悠的汽灯,把老生的影子投在城门上,影子比真人还大,像一尊神,他唱完最后一句,鞠躬时,腰弯得很低,像是对着土地,对着观众,对着这座古老的城门,人群散了,老琴师收拾乐器,琴盒里躺着几张皱巴巴的零钱,老生脱了戏服,露出里面的旧棉袄,和众人一起搬桌椅,嘴里念叨着:“明儿还来啊,天晴。”

我站在城门外,听着远去的戏曲声,混着晚风里的凉意,心里却暖烘烘的,这座城门看过多少人来人往,听过多少戏曲唱腔,它沉默不语,却把所有的热闹、所有的悲欢,都刻进了砖石里,而戏曲,就像这城门外的石板路,被一代人踩着,一代人走着,永远不平整,却永远有温度。

| 城门外戏曲元素速览 |

|---|

| 行当 |

| 唱腔 |

| 伴奏 |

| 观众互动 |

| 场景 |

FAQs

Q1:城门外的戏曲与其他演出场所(如专业剧院)有何不同?

A1:城门外戏曲是“活态的市井艺术”,与剧院的“舞台艺术”核心差异在于“氛围”与“关系”,剧院戏曲强调专业性和观赏性,观众静坐观看,距离感强;城门外戏曲则扎根生活,观众可近距离互动,甚至参与其中(如跟唱、模仿),商贩、孩童、老人共同构成“流动的观众席”,戏曲与生活场景无缝融合,城门外戏曲更即兴,唱段可能根据观众反应调整,而剧院戏曲则严格遵循剧本,少了些烟火气。

Q2:为什么戏曲能在城门外这样的市井场所长久流传?

A2:城门外戏曲的 longevity(长久性)源于其“接地气”的特质,它成本低廉,无需专业场地和设备,一张桌子、几件乐器即可开演,适合民间自发性传播;它承载着集体记忆,是市井生活的“声音背景”,观众在戏曲中找到情感共鸣(如老生唱的“不服老”,暗合普通人的生活韧性);它具有互动性,观众不是被动接受者,而是参与者,这种“共创感”让戏曲成为社区文化的一部分,而非高高在上的艺术形式,从而在代代相传中保持生命力。