昆曲作为发源于元末明江苏昆山地区的戏曲形式,至今已有六百余年历史,被誉为“百戏之祖”“中国戏曲之母”,它以“水磨腔”的独特唱腔、典雅精致的表演艺术、深邃隽永的文学剧本,成为中国戏曲艺术的集大成者,对后世几乎所有地方剧种都产生了全方位、深层次的影响,堪称中国戏曲的“活化石”与“基因库”。

音乐体系:奠定戏曲声腔的范式

昆曲最核心的贡献在于其成熟的“曲牌体”音乐结构,所谓“曲牌体”,即以“曲牌”为基本单位,每个曲牌固定宫调、格律与旋律,通过“以乐传词”实现声情并茂的演唱,这种音乐体系打破了此前戏曲音乐对民歌、小调的简单依赖,形成了一套严谨、系统的音乐语言,为后世戏曲提供了可借鉴的范式。

京剧形成初期,艺人需先学昆曲,所谓“昆乱不挡”(“昆”指昆曲,“乱”指乱弹,即京剧前身)。“皮黄腔”(西皮二黄)虽属板式变化体,但京剧经典剧目中仍保留大量昆曲曲牌,如《四郎探母》中的“小桃红”、《贵妃醉酒》中的“折桂令”等,其旋律与昆曲一脉相承,只是根据京剧风格进行了节奏调整,越剧在20世纪改革中,吸收昆曲曲牌的婉转流畅,形成“尺调腔”“弦下腔”为主的板式体系,《梁山伯与祝英台》中“哭坟”唱段的拖腔,便有昆曲“水磨腔”的细腻婉转,川剧“高腔”受昆曲影响,采用“帮打唱”结合形式(无管弦伴奏,以人声帮腔烘托气氛),如《秋江》中“老渔翁”的帮腔,极具昆曲“以声造境”的神韵,可以说,后世戏曲的声腔设计,或多或少都带着昆曲音乐的“胎记”。

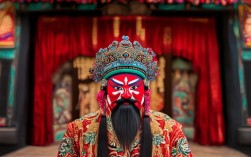

表演艺术:规范戏曲程式的“教科书”

昆曲表演讲究“载歌载舞”,将唱、念、做、打融为有机整体,形成了一套被后世奉为圭臬的“程式化”表演体系,其“四功五法”——唱(发声技巧,如“擞音”“擞腔”)、念(韵白节奏,如“中州韵”)、做(身段表情,如“兰花指”“云手”)、打(武戏套路,如“起霸”“走边”),手(手势)、眼(眼神)、身(身段)、法(技法)、步(台步)——成为戏曲演员必须掌握的基本功。

梅兰芳先生曾直言:“我演京剧,根基在昆曲。”其《贵妃醉酒》中的“卧鱼”嗅花、“衔杯”饮酒等动作,脱胎于昆曲《长生殿》的“惊变”身段;程砚秋的《锁麟囊》唱段,借鉴昆曲“擞音”技巧,使声腔更具感染力,昆曲的“虚拟性”表演同样影响深远,《牡丹亭·游园》中“游园”“惊梦”的圆场调度,以虚拟动作表现花园景致,成为戏曲“虚实相生”美学的典范,被京剧《拾玉镯》(虚拟穿针引线)、越剧《红楼梦》(虚拟葬花)等剧目继承,就连戏曲演员的“眼神训练”,如“旦角”的“垂目含情”、“生角”的“远眺凝思”,都能在昆曲《琴挑》中找到源头。

剧本文学:提升戏曲品味的“标杆”

昆曲剧本的文学性在中国戏曲史上达到巅峰,代表作品如汤显祖“临川四梦”(《牡丹亭》《紫钗记》《邯郸记》《南柯记》)、洪昇《长生殿》、孔尚任《桃花扇》等,不仅结构严谨、情节曲折,更以典雅的诗化语言、深邃的人文内涵,将戏曲从“技艺”提升为“艺术”。

其“生旦为主”的戏剧结构(以才子佳人、历史兴亡为核心),成为后世戏曲的经典范式;唱词与宾白的“诗化”表达,如《牡丹亭》中“原来姹紫嫣红开遍,都付与断井颓垣”,兼具文学美与音乐美,直接影响越剧《梁祝》的“十八相送”唱词、粤剧《帝女花》的“香夭”唱段,昆曲“折子戏”传统(从全本中选取精彩单出独立演出)也推动了戏曲的普及,《琴挑》《夜奔》《思凡》等折子戏,因情节集中、表演精湛,至今仍是各剧种常演剧目,甚至被京剧、川剧等直接移植改编,可以说,没有昆曲剧本的文学滋养,后世戏曲很难摆脱“俗曲”的局限,走向雅俗共赏的艺术境界。

传承体系:规范戏曲教育的“模板”

昆曲通过“口传心授”与科班制度,建立了系统性的演员传承体系,明清时期,苏州“曲社”、扬州“老徐班”等曲会组织,以“拍曲”(教唱)、“踏戏”(排戏)方式传承技艺;北京“三庆班”“四喜班”等徽班,吸纳昆曲艺人,形成“徽汉合流,兼习昆弋”的传统,这种“先学昆曲,再学本剧种”的培养模式,成为戏曲教育的共识。

京剧“富连成”科班明确规定,学员需先学昆曲《游园惊梦》《琴挑》等剧目,打下扎实基本功,再学京剧武戏、花脸,确保演员“文武昆乱不挡”,提升了戏曲表演的整体水准,昆曲的“师徒制”传承(如俞振飞师承沈传芷、梅兰芳师承朱小霞),强调言传身教、细节打磨,这种对技艺的敬畏与严谨,至今仍是戏曲传承的重要原则,可以说,昆曲的传承体系,为中国戏曲培养了一代代“文武双全”的演员,保证了戏曲艺术的薪火相传。

审美观念:塑造戏曲精神的“内核”

昆曲追求“雅俗共赏”而以“雅”为核心,形成了“闲庭信步”的节奏美、“以情动人”的意境美,其慢板(“一板三眼”)如行云流水,讲究“字清、腔纯、板正”,使观众在舒缓中品味情感;其“情”的抒发超越世俗,如《牡丹亭》中杜丽娘为情而死、为情而生,成为戏曲“情至”美学的巅峰。

这种审美深刻影响了后世戏曲:京剧《霸王别姬》的“垓下”悲情、越剧《祥林嫂》的“问天”苍凉,皆可见昆曲“以情写人”的影子;而戏曲舞台“一桌二椅”的简约布景,也源于昆曲“以虚代实”的舞台哲学——不必追求逼真布景,通过演员表演即可“咫尺天涯”,昆曲的审美观念,不仅塑造了戏曲的艺术品格,更成为中国传统美学在戏曲领域的集中体现。

昆曲对主要地方剧种的影响

| 剧种 | 音乐影响 | 表演影响 | 剧本影响 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 吸收昆曲曲牌(如“小桃红”) | 身段程式(水袖功、扇子功) | 文学性(《霸王别姬》结构借鉴《长生殿》) |

| 越剧 | 曲牌与板式结合(“尺调腔”) | 载歌载舞(《梁祝》“十八相送”身段) | 才子佳人题材(《红楼梦》唱词化用《牡丹亭》) |

| 川剧 | 高腔与昆曲曲牌融合(《秋江》帮腔) | 虚拟表演(《情探》“鬼魂”身段) | 折子戏传统(《刁窗》移植自昆曲) |

| 粤剧 | 梆黄与昆曲曲牌互借(《帝女花》唱腔) | 身段细腻(《紫钗记》“剑舞”动作) | 唱词雅俗结合(《牡丹亭》改编本) |

相关问答FAQs

Q1:为什么说昆曲是“百戏之祖”?

A1:昆曲被称为“百戏之祖”,主要基于三方面原因:其一,历史地位最早成熟——元末明初已形成完整声腔体系,比京剧早约300年,比越剧早约400年,是历史上第一个“全国性剧种”;其二,音乐体系基础——曲牌体音乐为后世戏曲提供了声腔范式,京剧、川剧、粤剧等剧种的声腔都曾吸收昆曲元素;其三,表演与文学标杆——其“四功五法”表演体系、典雅剧本文学,成为后世戏曲模仿和超越的标准,如京剧演员必学昆曲基本功,剧本创作受其“雅俗共赏”审美影响,可以说,昆曲为中国戏曲奠定了“基因”,后世剧种都是在昆曲的基础上发展演变而来。

Q2:昆曲对现代戏曲创新有什么启示?

A2:昆曲对现代戏曲创新的启示可概括为“守正创新”:一是坚守核心价值——昆曲的“情至”美学(如《牡丹亭》对“情”的极致表达)、“虚实相生”的舞台哲学,是戏曲艺术的灵魂,创新不能丢掉这些内核;二是借鉴传统形式——昆曲的曲牌体、水磨腔、折子戏等传统形式,可与现代题材结合,如青春版《牡丹亭》用现代舞台技术呈现传统故事,既保留昆曲韵味,又吸引年轻观众;三是保护传承与创新发展并重——通过“昆曲进校园”“数字化保存”等方式保护传统,同时鼓励创作反映时代的新昆曲剧目(如新版《1699·桃花扇》),让古老艺术在当代焕发生机,这种“传统为根、创新为翼”的思路,对现代戏曲创新具有重要借鉴意义。