京剧作为中国国粹,其音乐体系以“文武场”为核心,文场以京胡、月琴、三弦等伴奏唱腔,武场则以板鼓、大锣、铙钹等掌控节奏与气氛,而司鼓,作为武场的灵魂人物,不仅是乐队的指挥,更是整个舞台节奏的掌控者、情绪的引导者,其技艺与修养直接影响京剧表演的艺术感染力,司鼓一职看似只是“打鼓”,实则蕴含着深厚的文化积淀与精湛的技艺要求,是京剧艺术中不可或缺的关键角色。

司鼓的历史渊源与地位

司鼓的历史与京剧的形成和发展紧密相连,京剧诞生于19世纪中叶的北京,其前身徽班在进京后,与汉调、昆曲等融合,逐渐形成了独特的声腔与表演体系,早期京剧乐队中的鼓师多来自徽班、汉班的“场面”队伍,最初以“单皮鼓”(又称板鼓)为主要乐器,配合檀板(由鼓师一人兼操)掌控节奏,随着京剧艺术的成熟,司鼓的职责从单纯的“打板击鼓”扩展为乐队的总指挥,地位也愈发重要,成为“武场之首”,与文场的“琴师”(京胡演奏者)并称为京剧乐队的“两大支柱”。

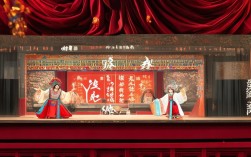

在京剧演出中,司鼓位于舞台上场门的侧前方,处于乐队与舞台的交汇点,这个位置既能清晰看到演员的表演,又能指挥整个乐队的配合,是连接表演与音乐的枢纽,正如京剧界老艺人所言:“鼓师是戏的‘总导演’,演员的‘领路人’”,司鼓通过鼓点、手势、眼神等,引导着演员的唱念做打、乐器的起承转合,甚至控制着整个演出的节奏快慢与情绪起伏。

司鼓的核心职责与技艺要求

司鼓的职责远不止“打鼓”二字,其核心可概括为“控节奏、定场面、导情绪”,具体体现在以下几个方面:

掌控节奏:京剧音乐的“节拍器”

京剧音乐以“板式”为基础,不同的板式对应着不同的节奏速度,如原板(中速)、慢板(舒缓)、快板(急促)、散板(自由)等,司鼓需通过鼓板精准地“起板”“转板”“收板”,确保唱腔与音乐的节奏统一,演员起唱前,司鼓会以“导板鼓”提示板式,用“长槌”(连续的鼓点)引导乐队进入;唱腔进行中,通过“搓儿”(短促的鼓点)、“抽头”(节奏过渡的鼓点)等技巧,配合唱腔的抑扬顿挫;唱腔结束时,则以“收点”干净利落地收束节奏。

京剧中的“武场”段落(如武打、亮相、身段表演)节奏变化复杂,司鼓需通过不同的鼓点组合(如“急急风”表现紧张追逐,“四击头”表现人物亮相,“马腿”表现骑马动作)精准匹配表演动作,做到“鼓点跟动作,动作合鼓点”,使武打场面既激烈火爆又层次分明。

指挥乐队:文武场的“协调者”

司鼓是乐队的“总指挥”,通过鼓槌、板、眼神、手势等方式,协调文场(京胡、月琴、三弦、笛子等)与武场(大锣、铙钹、小锣等)的配合,在文场伴奏唱腔时,司鼓需以细腻的鼓点衬托京胡的旋律,避免喧宾夺主;在武场烘托气氛时,则需通过鼓点的强弱变化,引导大锣、铙钹的音色与力度,形成“鼓为魂、锣为骨、钹为肉”的和谐效果。

京剧乐队讲究“跟鼓走”,即所有乐器的起止、强弱、快慢均以司鼓的鼓点为依据,司鼓需根据剧情需要,灵活调整乐队的演奏状态,如在悲情的唱腔中,鼓点需沉稳舒缓,引导文场乐器以柔美的音色渲染情绪;在欢快的场景中,则需加快鼓点节奏,带动乐器以明亮的音色营造喜庆氛围。

引导情绪:表演艺术的“催化剂”

京剧表演讲究“以形传神”,而司鼓的鼓点则是情绪的“催化剂”,通过鼓点的轻重缓急、抑扬顿挫,司鼓能够强化人物的情感,渲染舞台气氛,在表现人物愤怒时,司鼓会用“重槌”配合大锣的“匡”音,营造雷霆万钧之势;在表现人物悲伤时,则以“轻槌”配合小锣的“乙台”音,传达凄凉哀婉之情;在表现人物喜悦时,则用“花槌”(密集多变的鼓点)配合铙钹的“才才”音,烘托欢快热烈的气氛。

尤其在一些关键情节中,司鼓的鼓点甚至能直接影响演员的表演状态,在“亮相”前,司鼓敲击“四击头”(“八大仓”的鼓点),演员在最后一个鼓点中突然静止,眼神聚焦,形成极具冲击力的舞台造型;在“哭头”中,通过“抽头”与“哭头鼓”的配合,引导演员的哭腔层层递进,使观众的情感被充分调动。

司鼓的修养与传承

成为一名优秀的司鼓,不仅需要精湛的技艺,更需要深厚的艺术修养,司鼓必须“懂戏”,即熟悉京剧的剧目、剧情、人物性格及表演程式,只有了解“这出戏演的是什么,人物此时是什么心情”,才能用恰当的鼓点引导表演,司鼓需“懂演员”,熟悉不同演员的演唱风格、表演习惯,甚至与演员形成长期的默契,有的演员喜欢“快而不乱”的节奏,有的则偏爱“慢而不断”的拖腔,司鼓需根据演员的特点调整鼓点,做到“量体裁衣”。

司鼓还需具备“心板”能力,即内心的节奏感,即使在没有鼓点提示的情况下,也能准确把握节奏的快慢、强弱,这种能力需要长期的练习与舞台经验的积累,正如老一辈鼓师所言:“鼓师的手要稳,心要活,既要跟着演员走,又要领着演员跑。”

京剧司鼓的传承以“师徒制”为主,通过口传心授、言传身教的方式,将鼓点技巧、剧目理解、舞台经验代代相传,京剧鼓师杭子和、王玉璞等名家,不仅技艺精湛,更培养了众多弟子,使司鼓艺术得以延续,随着京剧教育的发展,许多艺术院校开设了“司鼓专业”,系统培养年轻一代的鼓师,为这门古老艺术注入新的活力。

司鼓常用鼓点符号及含义表

| 鼓点名称 | 符号示例 | 节奏特点 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 长槌 | 咚大台 咚大台 | 连续、稳健 | 开场、演员上场、唱腔起始 |

| 凤点头 | 咚台 咚台 咚台 | 短促、轻快 | 念白中的“叫头”、身段动作过渡 |

| 抽头 | 乙台 乙台 仓七台 | 节奏过渡 | 唱腔段落转换、武打动作衔接 |

| 急急风 | 仓才 仓才 仓才 仓 | 急促、密集 | 武打追逐、紧张气氛渲染 |

| 四击头 | 八大仓 仓才 乙台 | 强烈、有力 | 角色亮相、关键动作定格 |

| 快长锤 | 仓七台 仓七台 仓七台 | 快速、连贯 | 快板唱腔、激烈武打 |

相关问答FAQs

Q1:司鼓和板鼓是同一个角色吗?两者有什么关系?

A1:司鼓和板鼓不是同一个角色,但两者密不可分,司鼓是演奏者的“身份”,指负责指挥乐队、掌控节奏的鼓师;而板鼓是司鼓使用的“乐器”,又称单皮鼓,是一种小而圆的木鼓,鼓面蒙以牛皮,旁边附有檀板(由司鼓用手指控制),在京剧演出中,司鼓通过演奏板鼓(用鼓槌敲击鼓面,手指敲击檀板)来实现指挥功能,司鼓”通常也被称为“打板鼓的”或“鼓师”,可以说,司鼓是“人”,板鼓是“工具”,两者共同构成了京剧武场的核心。

Q2:司鼓如何在没有乐谱的情况下,精准控制不同剧目的节奏?

A2:司鼓精准控制节奏的核心在于“口传心授”与“经验积累”,京剧剧目有固定的“路子”(即程式化的表演与音乐规范),司鼓通过长期学习,将每个剧目的板式变化、鼓点组合、情节节点烂熟于心,形成“肌肉记忆”和“心板感”,司鼓需与演员、乐手形成长期默契,熟悉不同演员的演唱习惯(如气口、拖腔)和乐器的演奏特点,在演出中根据现场情况灵活调整,遇到演员即兴发挥的“俏口”或临时加快的唱腔,司鼓能通过观察演员的眼神、手势,瞬间用鼓点跟上节奏,确保演出流畅,老一辈鼓师的“秘本”(即记录鼓点要诀的手稿)和师徒间的反复磨合,也是司鼓精准控节奏的重要保障。