戏曲《卷席筒》是中国传统戏曲中的经典剧目,尤以豫剧版本流传最广,深受观众喜爱,该剧取材于民间故事,以善恶有报、亲情大爱为主题,通过曲折动人的情节和鲜活生动的人物,展现了底层人民在困境中的善良与智慧,以及正义终将战胜邪恶的朴素价值观。

剧情梗概

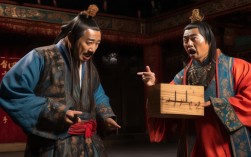

《卷席筒》的故事发生在古代河南登封,以贫苦少年苍娃的遭遇为主线展开,苍娃自幼父母双亡,由善良的嫂子张氏含辛茹苦抚养长大,成年后,苍娃为人耿直、重情重义,与嫂子情同母子,平静的生活被一场突如其来的灾难打破:苍娃的叔叔曹林娶了年轻貌美的继室焦氏,焦氏心肠歹毒,与家仆林有安私通后,为长期霸占家产,竟毒死了曹林,并嫁祸于善良的嫂子张氏。

官府昏聩,不问青红皂白将张氏打入死牢,苍娃得知嫂子蒙冤,心如刀绞,为救嫂子性命,他毅然决定替嫂顶罪,在公堂上,苍娃一口咬定自己是凶手,甚至伪造了作案细节,最终被判秋后问斩,张氏出狱后,得知苍娃为自己顶罪,悲痛欲绝,四处奔走鸣冤。

苍娃在狱中结识了微服私访的开封府尹包拯,包拯见苍娃虽为“罪犯”,却言谈中透露出正直与孝义,心生怀疑,他暗中调查曹林死案,最终从焦氏和林有安的破绽中找到真相:焦氏的毒药残留、林有安的异常行踪,以及张氏被陷害时的蛛丝马迹,都指向这对奸夫淫妇。

在包拯的主持下,案件重审,焦氏和林有安罪行败露,被依法处决,苍娃沉冤得雪,张氏与苍娃这对患难嫂叔得以团聚,剧终时,苍娃与嫂子相拥而泣,包拯感叹“善恶到头终有报”,留下了“清官难断家务事,但凭公心定乾坤”的深刻启示。

主要人物表

| 姓名 | 身份 | 性格特点 | 关键情节 |

|---|---|---|---|

| 苍娃 | 曹林侄子,贫苦少年 | 善良耿直、重情重义、机智勇敢 | 替嫂顶罪、狱中遇包拯 |

| 张氏 | 曹林之妻,苍娃嫂子 | 温婉隐忍、坚韧善良 | 被诬陷入狱、为苍娃鸣冤 |

| 焦氏 | 曹林继室,苍娃婶娘 | 心肠歹毒、贪婪自私 | 毒杀亲夫、陷害张氏 |

| 包拯 | 开封府尹 | 公正廉明、明察秋毫 | 重审冤案、惩治真凶 |

| 林有安 | 曹府家仆 | 阿谀奉承、助纣为虐 | 与焦氏私通、合谋害死曹林 |

| 玉姐 | 曹林与张氏之女 | 纯真善良、孝顺懂事 | 为母鸣冤、协助包拯查案 |

艺术特色与魅力

《卷席筒》之所以能成为久演不衰的经典,离不开其独特的艺术表现力和深刻的人文内涵。

唱腔与表演:豫剧版本的《卷席筒》以“丑角”表演为核心,苍娃这一角色由丑角演员塑造,唱腔融合了豫剧祥符调、豫东调的质朴高亢,又融入了民间小调的幽默风趣,比如苍娃在公堂上唱的“我本是个穷光蛋,替嫂顶罪心甘愿”,字字泣血却又带着底层人民的豁达,既悲壮又动人,表演上,苍娃的动作设计极具生活气息,如“卷席筒”这一核心道具——他总是卷着简陋的席筒当铺盖,既体现其贫苦身份,又成为他“清白如席”的象征;在公堂上,他时而佯装疯傻,时而慷慨陈词,将一个“小人物”的智慧与无奈展现得淋漓尽致。

情节与主题:剧情采用“冤案—顶罪—昭雪”的经典结构,环环相扣,悬念迭起,从焦氏下毒嫁祸,到苍娃挺身而出,再到包拯明察秋毫,每一个转折都牵动人心,主题上,该剧不仅歌颂了苍娃的“义”(为亲情牺牲自我)和嫂子的“情”(抚养幼弟、感恩苍娃),更批判了人性的贪婪与邪恶,传递了“善有善报,恶有恶报”的传统道德观念,契合了观众对公平正义的朴素追求。

语言与细节:剧本语言通俗易懂,大量运用河南方言俚语,如“中”“恁”“咋整”等,充满乡土气息,贴近生活,细节刻画也十分生动,比如苍娃入狱前给嫂子留下的“卷席筒”,既是他的全部家当,也是他对嫂子的承诺“等我回来,还和您睡一个炕”;包拯微服私访时,以“老汉”身份与苍娃聊天,从苍娃的“傻话”中听出端倪,展现了“真人不露相”的智慧。

流传与影响

《卷席筒》自清代以来就在民间广泛流传,经过历代艺人的加工打磨,逐渐成为豫剧的经典剧目,20世纪50年代,豫剧大师唐喜成、常香玉等艺术家对剧本和唱腔进行了整理改编,使其更具舞台表现力,唐喜成塑造的苍娃形象深入人心,他将丑角的诙谐与老生的沉稳相结合,形成了独特的“唐派”苍娃表演风格。

《卷席筒》仍是基层戏曲院团的常演剧目,甚至被改编成电影、电视剧、动画等形式,影响了几代观众,剧中“苍娃告状”“包公审案”等桥段,成为戏曲舞台上的经典片段;而“做人要像那席筒子,清清白白过一生”的唱词,更成为许多人的人生信条。

相关问答FAQs

问:《卷席筒》中的“卷席筒”有什么象征意义?

答:“卷席筒”是苍娃的标志性道具,具有多重象征意义:它代表苍娃贫苦的底层身份——无房无产,只能以席筒为家;象征他的清白无辜——席筒虽简陋,却一尘不染,如同苍娃替嫂顶罪时的赤诚之心;象征亲情与坚守——席筒是苍娃与嫂子共同生活的见证,卷起的是铺盖,卷不走的是对嫂子的感恩与守护,这一道具贯穿全剧,成为连接人物情感、推动剧情发展的重要线索。

问:豫剧《卷席筒》与其他剧种的《卷席筒》有何不同?

答:不同剧种的《卷席筒》在风格和细节上各有特色,豫剧版本以“丑角”为核心,唱腔高亢激越,表演幽默风趣,更突出苍娃的机智与底层生活气息;曲剧版本则侧重抒情,唱腔婉转细腻,更侧重表现张氏的悲情与苍娃的牺牲;京剧版本在程式化表演上更强,如包拯的“黑头”形象、公堂上的“亮相”等,更具京剧的严谨规范,但无论哪个版本,核心情节“替嫂顶罪”“包公昭雪”和主题“善恶有报”始终一致,只是通过地方戏曲的独特语言,呈现出不同的艺术魅力。