京剧作为中国国粹,其艺术魅力不仅在于唱念做打的精湛技艺,更在于剧情结构的巧妙编排,提到“京剧的桥有多长”,这里的“桥”并非指实体舞台上的桥梁,而是戏曲术语中对剧情过渡、情节铺垫、矛盾冲突展开过程的形象化比喻——它如同一条贯穿全剧的脉络,连接起故事的开端、发展、高潮与结局,其“长度”直接关系到戏剧张力的营造与观众的情感代入,从传统剧目的结构范式到现代改编的创新探索,京剧的“桥”在长度与节奏上始终遵循着“起承转合”的美学逻辑,既需要足够的铺陈让观众沉浸其中,又需要紧凑的推进避免冗长拖沓,其艺术尺度的把握,正是京剧编剧与表演智慧的集中体现。

传统剧目中“桥”的长度:程式化铺垫与情感蓄力

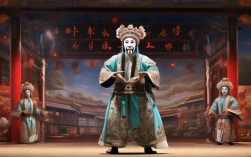

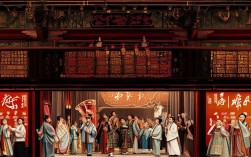

传统京剧多取材于历史故事、民间传说,其“桥”的长度往往遵循“线性叙事+板块式铺陈”的结构,以经典悲剧《霸王别姬》为例,全剧的“桥”可分为三个核心段落:从“霸王别姬”的情感铺垫(虞姬与项羽的诀别)、“四面楚歌”的局势渲染(项羽被困垓下的焦灼),到“乌江自刎”的悲剧高潮(英雄末路的终极抉择)。“四面楚歌”一场的“桥”相对最长,通过项羽的【西皮散板】“力拔山兮气盖世”展现英雄末路的悲怆,虞姬的【南梆子】“看大王在帐中和衣睡稳”流露深情与决绝,再加上楚歌的音乐渲染、士兵的舞蹈调度,约20分钟的舞台表演,实则是为“乌江自刎”的情感爆发积蓄力量,这种“长桥”并非拖沓,而是通过程式化的表演(如剑舞、唱腔)将抽象情绪具象化,让观众在慢节奏中体会到人物内心的波澜。

再如《贵妃醉酒》,全剧的“桥”看似简单(杨贵妃因唐玄宗失约而借酒消愁),却通过“三杯酒”的递进式表演拉长了情感脉络:从最初的“闻花醉”到“卧鱼嗅花”,再到“衔杯醉”,每一步都通过细腻的身段与唱腔(【四平调】“海岛冰轮初转腾”)将人物的失落、羞恼、绝望层层推进,这种“短剧长桥”的处理,正是京剧“以简驭繁”的智慧——用有限的情节承载无限的情感,让“桥”的长度服务于人物塑造的深度。

不同行当与题材中“桥”的节奏差异:行当特色决定“桥”的伸缩

京剧的“桥”并非千篇一律,其长度与节奏深受行当分工与题材类型的影响,生行剧目(如《空城计》)的“桥”偏重智谋与心理博弈,诸葛亮在城楼上抚琴的“空城计”一场,看似静态,实则通过【西皮慢板】“我正在城楼观山景”的唱腔与捋须、微笑的细节,将紧张局势下的从容不迫拉长至10分钟以上,这种“长桥”以静制动,凸显人物的智慧与气场,旦行剧目(如《锁麟囊》)的“桥”则更重情感转折,薛湘灵从富家女到落难妇的遭遇,通过“赠囊”“寻囊”等情节,用“悲—喜—悟”的情感曲线串联,每个转折点都通过唱腔(如【二黄导板】“耳听得悲声惨心中如捣”)与做身段(如跪地寻囊)将“桥”的节奏张弛有度,既不急于求成,也不拖泥带水。

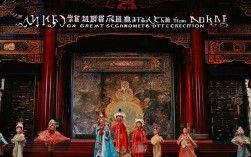

净行剧目(如《霸王别姬》中的项羽)的“桥”更显粗犷,通过“起霸”“趟马”等大动作程式,将英雄气概与悲剧命运快速推进;丑行剧目(如《女起解》的崇公道)则以插科打诨缩短“桥”的长度,通过幽默对话调节节奏,让观众在轻松中感受人情冷暖,历史正剧(如《定军山》)的“桥”更重宏大叙事,长度往往超过爱情喜剧(如《小放牛》),前者通过“黄忠请战”“智斩夏侯渊”等层层递进的情节,用40分钟以上的舞台时间展现战争的全貌;后者则以“对唱+舞蹈”的短平快结构,在15分钟内完成“牧童与村姑”的田园小品,体现“一戏一格”的灵活处理。

现代京剧对“桥”的革新:节奏压缩与情感聚焦

进入现代京剧创作阶段,为适应当代观众的审美节奏,“桥”的长度开始出现“压缩化”与“聚焦化”趋势,以《红灯记》为例,传统京剧中的“长铺垫”被简化为“李玉和取情报”“铁梅学红灯”等核心情节,通过“前赴后继”的线性叙事,将原本需要3小时的剧情压缩至2小时内,节奏更明快,这种“短桥”处理并非削弱戏剧性,而是通过“密锣紧鼓”的情节推进(如“刑场斗争”一场中李玉和与鸠山的对话交锋),让矛盾冲突更集中,观众的情感代入更直接。

但现代京剧并非一味追求“短桥”,部分题材仍保留“长桥”以深化主题,如《骆驼祥子》中,祥子从“买车—丢车—再买车—堕落”的命运起伏,通过“虎妞逼婚”“小福子之死”等关键情节,用近3小时的“长桥”展现旧社会底层人民的挣扎,这种“长桥”通过现实主义细节(如祥子拉车的舞蹈、虎泼辣的念白)增强代入感,让观众在慢节奏中感受时代的重量,可见,现代京剧的“桥”长度,始终以“服务主题、贴合人物”为准则,在传统程式与现代审美间找到平衡。

不同类型剧目“桥”的长度与功能对比

为更直观展现京剧“桥”的多样性,可通过表格对比不同类型剧目的“桥”长度、核心功能及表现手法:

| 剧目类型 | 典型剧目 | “桥”的长度(舞台时间) | 核心功能 | 表现手法 |

|---|---|---|---|---|

| 历史正剧 | 《定军山》 | 40分钟以上 | 展现宏大历史与英雄气概 | 起霸、对刀、大段西皮流水板 |

| 爱情悲剧 | 《霸王别姬》 | 30分钟(核心冲突) | 渲染悲情与命运无常 | 剑舞、散板、楚歌音乐渲染 |

| 田园喜剧 | 《小放牛》 | 15分钟 | 营造轻松氛围与生活情趣 | 对唱、舞蹈、扇子功 |

| 现代革命剧 | 《红灯记》 | 25分钟(核心情节) | 聚焦斗争与信仰传承 | 快板对话、集体造型、灯光调度 |

| 现实主义题材 | 《骆驼祥子》 | 50分钟以上 | 剖析社会底层命运 | 写实身段、内心独白、场景转换 |

京剧的“桥”没有固定的“长度”标准,其长短、快慢、疏密,皆是编剧与表演者为塑造人物、渲染主题而精心设计的艺术手段,传统程式中的“长桥”承载着文化积淀与情感厚度,现代改编中的“短桥”则体现着时代节奏与审美创新,无论是“百炼钢化为绕指柔”的细腻铺陈,还是“大刀阔斧直取核心”的紧凑推进,京剧的“桥”始终在“有限”与“无限”之间游走——有限的是舞台时间,无限的则是艺术张力与观众共鸣,正是这种对“桥”的长度与节奏的精准把控,让京剧在百年传承中始终保持鲜活的生命力。

相关问答FAQs

Q1:京剧中的“桥”和西方戏剧的“过渡场景”有何区别?

A:京剧的“桥”与西方戏剧的“过渡场景”虽均指情节连接,但本质不同,西方戏剧的过渡场景更注重逻辑衔接(如莎士比亚戏剧中的“幕间旁白”),而京剧的“桥”不仅是情节推进,更是“唱念做打”的艺术载体——它通过程式化表演(如唱腔、身段)将抽象情感具象化,甚至让“过渡”本身成为“高潮”(如《贵妃醉酒》的“三杯酒”既是情节过渡,也是情感爆发点),京剧的“桥”更讲究“留白”,通过虚拟表演(如“马鞭代马”)让观众在想象中完成时空跨越,而西方戏剧的过渡场景多依赖写实布景与台词直白交代。

Q2:为什么有些传统京剧剧目的“桥”很长,观众却不觉得拖沓?

A:传统京剧“长桥”不拖沓,核心在于其“程式化美感”与“情感代入感”。“长桥”中的唱腔、身段、锣鼓经本身就是独立的艺术形式(如《霸王别姬》的剑舞、《四郎探母》的【慢板】唱段),观众欣赏的不仅是情节,更是技艺的精湛;京剧通过“虚拟性”让观众主动参与时空构建——行路”一场,演员通过几个圆场、趟马动作,即可表现“跋涉千里”,这种“以一当十”的处理,让长桥中的时间感知被艺术化压缩;京剧“一桌二椅”的简约舞台,避免了西方写实戏剧中场景切换的冗长,观众注意力始终聚焦于人物与情感,自然不会觉得拖沓。