杨宗保作为豫剧经典剧目《穆桂英挂帅》《杨门女将》《破洪州》等中的核心人物,其舞台形象凝聚了豫剧艺术的精华,而相关图片则成为记录和传播这一角色艺术魅力的重要载体,从历史渊源到舞台呈现,从流派差异到时代演变,杨宗保的图片不仅展现了戏曲人物的美学特征,更折射出豫剧文化的传承与创新。

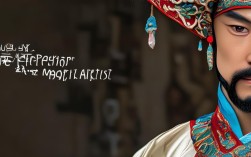

杨宗保这一人物原型源自北宋杨家将的民间传说,历史上是杨业之孙、杨延昭之子,以少年英雄的形象深入人心,在豫剧艺术中,杨宗保的形象被进一步艺术化,既保留了历史人物的忠勇特质,又融入了戏曲程式化的表演美学,从现有图片资料来看,杨宗保的扮相多以“武生”应工,兼具“长靠武生”的英武与“小生”的俊朗,通过服装、妆容、身段等视觉元素的组合,塑造出“少年将军”的独特气质,在传统戏《穆桂英挂帅》中,青年杨宗保的图片常以“粉脸”示人,眉间绘有红色“太阳纹”,象征其朝气蓬勃;头戴“夫子盔”,盔顶红缨高竖,两侧配以“雉翎”,既显威严又不失灵动;身穿“白靠”,靠身以银线绣出“虎头”纹样,靠旗为红底黄边,旗面绘有“飞龙”图案,整体色彩对比鲜明,凸显其“银袍白马”的经典形象,而在《破洪州》中,杨宗保作为主将,扮相则更显厚重,靠甲加“靠肚”,胸前缀以“护心镜”,手持“亮银枪”,图片中常捕捉其“起霸”(武生开场程式)时的身段——丁字步站立,左手托枪,右手握枪于腰间,眼神平视远方,展现出“临阵对敌”的沉稳与果敢。

豫剧不同流派在塑造杨宗保形象时,也形成了各自独特的风格,这些差异在图片中体现得尤为明显,以常派(常香玉)为例,其饰演的杨宗保强调“刚柔并济”,图片中常突出“唱做结合”的特点:如《穆桂英挂帅》“招亲”一折,常派杨宗保的图片中,人物眼神中既有对穆桂英的惊艳,又有少年将军的矜持,身段动作轻盈飘逸,靠旗随步伐微微颤动,展现出“文武双全”的气质,而陈派(陈素真)则更侧重“以情带戏”,其杨宗保图片多捕捉细腻的表情:如在《杨八姐游春》中,杨宗保作为“冰婚”的主角,图片中其面含羞涩,低头浅笑,靠甲上的纹样与头饰的流苏形成柔和的曲线,弱化了武生的刚猛,增添了“小生”的儒雅,崔派(崔兰田)的杨宗保则更显“苍劲悲壮”,在《杨门女将》中,杨宗保虽未出场,但其遗像图片成为情感载体——黑白照片中,青年将军的英姿与战死沙场的悲壮形成对比,靠甲破损,红缨暗淡,眼神中透出未尽忠憾,这种“虚实结合”的处理,凸显了崔派“悲情美学”的特色,为更直观呈现流派差异,可参考下表:

| 流派 | 代表演员 | 扮相特点 | 经典剧目图片场景 | 图片风格 |

|---|---|---|---|---|

| 常派 | 常香玉、小香玉 | 英武挺拔,靠旗高挑,眼神锐利,动作大开大合 | 《穆桂英挂帅》“枪挑穆桂英” | 大气磅礴,色彩明快,突出舞台张力 |

| 陈派 | 陈素真、牛淑贤 | 儒雅俊逸,身段细腻,表情含蓄,注重“眼神功” | 《破洪州》“巡营” | 婉约细腻,构图讲究,突出人物神韵 |

| 崔派 | 崔兰田、郭凤娥 | 沉稳厚重,靠甲古朴,妆容偏暗,情感内敛 | 《杨门女将》“杨宗保遗像” | 古朴厚重,光影对比强烈,突出悲剧色彩 |

随着时代发展,豫剧杨宗保的图片也从单纯的舞台剧照,拓展为多种艺术形式,现代豫剧舞台中,杨宗保的形象融入了更多写实与创新的元素,图片呈现出“传统程式与现代审美结合”的特点,新编历史剧《少年杨宗保》的剧照中,演员的靠甲采用轻质材料,靠旗缩小为“半靠旗”,更便于高难度动作的展示;图片背景运用多媒体投影,呈现出“天门阵”的奇幻场景,与传统舞台的“一桌二椅”形成对比,展现出“守正创新”的艺术追求,年画、邮票、文创产品中的杨宗保图片,则进一步拓展了这一形象的传播维度——如某款豫剧主题年画中,杨宗保与穆桂英并肩骑马,背景为“穆柯寨”山水,画面色彩鲜艳,构图饱满,既保留了戏曲扮相的精髓,又融入了民间艺术的吉祥寓意,成为连接戏曲与大众的桥梁。

杨宗保图片的艺术价值,不仅在于记录了舞台形象,更在于通过视觉语言传递了豫剧的文化精神,其服饰中的“靠”象征将军身份,“翎子”代表英武,“枪”是战斗的武器,这些道具在图片中的定格,成为解读豫剧“程式化美学”的密码;而演员的眼神、身段、表情,则通过摄影技术的捕捉,将“唱念做打”的瞬间转化为永恒的艺术形象,对于观众而言,这些图片既是欣赏豫剧的窗口,也是理解传统文化的媒介——通过一张杨宗保的“起霸”剧照,能感受到豫剧武生的“精气神”;通过一张“招亲”的特写,能体会到少年英雄的儿女情长。

相关问答FAQs

Q1:豫剧杨宗保图片中的“靠”和“翎子”分别有什么象征意义?

A1:“靠”是武生的主要服饰,由靠领、靠身、靠袖、靠裙等组成,象征将军的铠甲,杨宗保的“靠”多为白色或银色,绣有虎头、龙纹等图案,白色象征忠勇正直,银色则凸显其“银袍白马”的经典形象,靠旗置于背后,通常为四面,红色为主,旗面绣有“飞龙”或“猛虎”,既增强舞台的视觉冲击力,也象征将军的威严与战功。“翎子”即雉翎,插于盔帽两侧,多用野鸡尾毛制成,长度约1-2米,杨宗保的翎子常呈“V”形展开,既体现其青年将军的英姿勃发,也是戏曲身段的重要辅助——通过翎子的颤动、摆动,可表现人物的激动、思索、警觉等情绪,如《穆桂英挂帅》中杨宗保与穆桂英对峙时,翎子的微微颤动便透露出内心的紧张与不服输。

Q2:不同年代的豫剧杨宗保图片有何变化?这些变化反映了什么?

A2:不同年代的杨宗保图片呈现出明显的时代特征,20世纪50-70年代,受“戏改”影响,图片风格偏向写实,服饰简化,色彩朴素,如《杨门女将》中的杨宗保遗像,多为黑白照片,靠甲线条简洁,突出“革命英雄主义”气质;80-90年代,随着传统戏的恢复,图片回归戏曲美学,靠甲纹样精致,色彩鲜艳,舞台背景多为传统“守旧”(幕布),如常香玉版《穆桂英挂帅》剧照,注重“唱腔与扮相”的结合;21世纪以来,图片呈现多元化趋势,舞台剧照融入多媒体技术,背景虚实结合;文创产品中的图片则加入卡通、插画等元素,如“Q版杨宗保”年画,弱化武生威严,强化少年感,反映年轻观众对传统文化的接受偏好,这些变化既体现了豫剧艺术在“传统与现代”中的探索,也折射出不同时代审美观念的变迁。