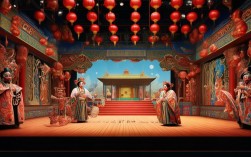

京剧《鱼肠剑》是传统老生戏的经典剧目,取材于《史记·伍子胥列传》,讲述了春秋时期伍子胥为报父兄之仇,历经艰辛、借力复仇的故事,作为京剧艺术的重要载体,相关视频通过舞台表演、唱念做打的综合呈现,让这一古老故事焕发新的生命力,成为观众感受传统戏曲魅力的窗口。

从视频呈现来看,《鱼肠剑》的核心魅力在于对人物情感的精准刻画与程式化表演的巧妙结合,伍子胥作为主角,其逃亡路上的悲愤、决绝,以及得遇义士相助时的感动,通过唱腔、念白与身段层层递进,过昭关”一折,演员以高亢的西皮导板“过了一关又一关”开场,配合甩发、髯口功等技巧,将伍子胥夜宿昭关、忧思成疾的焦虑具象化;而“浣纱记”中与渔丈人的相遇,则以苍凉的韵白“兄仇未报身飘荡”与质朴的京白对话,展现乱世中人性的温暖,视频镜头通过特写捕捉演员的眼神变化——如伍子胥见渔丈人时的试探与信任,渔丈人赠剑时的决绝与悲悯,让静态的舞台表演更具感染力。

表演艺术的程式化特征在视频中尤为突出,京剧的“唱念做打”并非简单还原生活,而是经过提炼与美化的艺术语言,以“舞剑”为例,伍子胥的剑舞并非写实打斗,而是以剑穗的甩动、身体的旋转配合“云手”“蹦子”等身段,既展现武艺高强,又暗喻内心的激荡,视频多角度拍摄让观众清晰看到演员的手眼身法步,如“涮腰”时腰部的柔韧,“亮相”时眼神的凝聚,体会到“无动不舞”的美学原则,服装与道具的象征意义也通过镜头强化:伍子胥的素褶子体现落魄,鱼肠剑的寒光暗示复仇,渔丈人的蓑斗笠彰显隐士身份,这些视觉符号在特写镜头下成为解读人物与剧情的关键。

不同版本的《鱼肠剑》视频也为观众提供了多元的审美视角,传统名角如余叔岩、马连良的演出视频,注重“韵味”与“含蓄”,唱腔以“脑后音”求苍劲,身段以“圆融”见功力;而新编视频则在保留传统框架的基础上,融入灯光、音效等现代元素,如通过追光突出伍子胥的独处场景,以鼓点节奏强化“长亭”分别的紧张感,无论是哪种版本,视频传播都突破了剧场的时空限制,让更多观众得以近距离欣赏京剧艺术的精妙,尤其年轻观众通过弹幕解析、慢镜头回放等功能,逐渐理解“一桌二椅”的写意舞台与“虚实相生”的表演哲学。

《鱼肠剑》视频的价值不仅在于艺术记录,更在于文化传承,当伍子胥的“恨似连环”唱腔与当代观众的共情相遇,当渔丈人的“舍命全交”精神引发对“义”的思考,京剧这一古老艺术便在数字时代完成了新的生命延续,通过视频,观众既能看到“唱念做打”的技术之美,更能触摸到故事背后忠义、仁爱、坚韧的文化内核,这正是传统戏曲历久弥新的生命力所在。

相关问答FAQs

Q:京剧《鱼肠剑》中“渔丈人赠剑”的情节有何深意?

A:“渔丈人赠剑”是《鱼肠剑》的高潮段落,表面是义士相助的偶然情节,实则暗含“士为知己者死”的价值观,渔丈人认出伍子胥后,不仅以酒食款待,更以祖传鱼肠剑相赠,并自沉江中以绝后顾之忧,这一行为既是对伍子胥忠义的回应,也体现了乱世中普通人的担当,视频中通过渔丈人沉江前的独白“老丈今朝把命丧,留得清白在人间”,将个人牺牲升华为对“信义”的坚守,成为全剧的精神升华点。

Q:观看《鱼肠剑》视频时,如何理解老生表演中的“髯口功”?

A:髯口功是老生表演的重要技巧,通过 manipulation( manipulation 指髯口的操纵)来表现人物情绪。《鱼肠剑》中,伍子胥的髯口(黑色或灰白髯口)随情节变化呈现不同动态:过昭关时“甩髯”表现焦虑,“抖髯”表现悲愤,“推髯”表现沉思,例如在“叹五更”唱段中,演员以“撩髯”“吹髯”配合唱腔的起伏,将内心的煎熬外化为可视的肢体语言,视频中特写镜头能清晰捕捉髯口的甩动轨迹,帮助观众理解髯口功如何“以形传神”,成为刻画人物内心的重要手段。