京剧《三娘教子》是传统骨子老戏之一,源于明代传奇《双官诘》,经京剧艺人不断打磨,成为展现家庭伦理与人性光辉的经典剧目,全剧以明代为背景,讲述书生薛子龙被奸人陷害,抛家远走;其妻张氏、刘氏见家道中落相继改嫁,唯有王春娥(三娘)矢志不渝,含辛茹苦抚养薛家独子薛倚哥,后倚哥因同学讥讽其“无母”,顶撞三娘,三娘悲愤欲绝,以织布为生,严加教子,最终薛子龙高中状元,一家团圆的故事,剧情虽简单,却通过细腻的人物刻画和跌宕的情感冲突,彰显了“忠孝节义”的传统美德与坚韧不拔的生命力量。

人物分析

剧中核心人物性格鲜明,其行当分配与情感表达充分体现京剧“以形传神”的艺术特色,以下为主要人物梳理:

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 经典情节 |

|---|---|---|---|

| 王春娥 | 老旦 | 刚毅坚韧、外柔内刚、慈爱威严 | 织布教子、斥子欲自尽 |

| 薛倚哥 | 娃娃生 | 从顽劣懵懂到悔悟知礼 | 顶撞三娘、跪地认错 |

| 薛保 | 老生 | 忠厚善良、深明大义 | 劝解三娘、抚慰倚哥 |

艺术特色

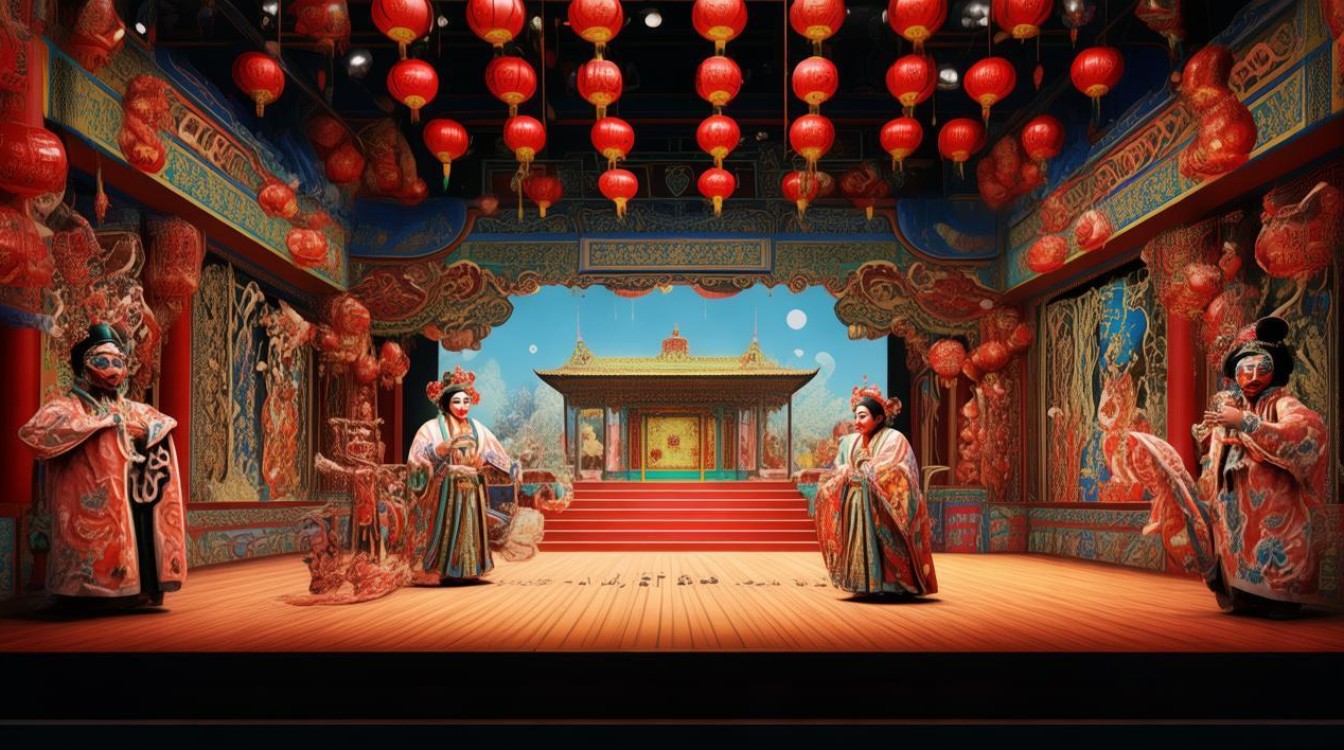

《三娘教子》的艺术魅力在于其“以简驭繁”的舞台呈现与深刻的情感张力。

唱腔设计:以老旦唱腔为核心,王春娥的唱段苍劲悲凉又不失刚健,如经典唱段《春秋亭外风雨暴》,【二黄慢板】转【原板】的节奏变化,既展现其身处困境的凄苦,又流露教子无方的愤懑,尾句“老薛保你与我把机房来进”转为【散板】,情感喷薄而出,极具感染力。

表演程式:通过“织布”“训子”等生活场景的程式化表演,浓缩时空,织布”一场,王春娥以虚拟的纺车、梭线为道具,配合水袖的翻飞与眼神的凝视,将“日织夜织,为儿成人”的艰辛具象化;“教子”时,薛倚哥的跪搓、甩发,三娘的背供、捶胸,通过夸张而精准的身段,将母子冲突推向高潮。

主题内核:以“教子”为核心,既批判了张氏、刘氏的薄情,更歌颂了王春娥“贫贱不能移,威武不能屈”的节操,其“教子”不仅是知识传授,更是品德塑造,暗合传统儒家“修身齐家”的理想。

经典唱段赏析

王春娥的《春秋亭外风雨暴》是全剧“点睛之笔”,唱段开篇“春秋亭外风雨暴,天昏地暗人萧条”,以景物烘托心境,奠定悲怆基调;中段“为教子受尽千般苦,每日里机房织布到三更”,通过“千般苦”“三更”等词,展现其艰辛;高潮部分“倚哥儿一言把我提醒,老薛保你与我机房来进”,情绪由悲愤转为坚定,凸显其“虽为女流,肩挑重担”的责任感,此唱段不仅考验演员的嗓音功底,更需通过“气口”“润腔”传递人物内心,成为老旦行当的“必修课”。

相关问答FAQs

Q1:《三娘教子》中,王春娥为何坚持独自抚养薛倚哥,而非改嫁?

A1:王春娥的选择源于其“忠贞”与“担当”的价值观,剧中她曾言:“薛家待我不薄,夫君虽遭难,我岂能改嫁失节?”这既是对丈夫薛子龙的情感坚守,也是对薛家“忠孝传家”传统的继承,在封建社会背景下,女性改嫁常被视为失节,而王春娥的选择超越了个人安危,将“抚养遗孤、延续薛家血脉”视为使命,其行为被赋予了“义”的道德光辉,也成为该剧感动后世的核心原因。

Q2:薛保在剧中仅是“配角”,为何其形象同样深入人心?

A2:薛保虽为仆人,却是剧情发展的“关键纽带”与道德“缓冲带”,他既是王春娥的“助手”(帮助织布、劝解三娘),又是薛倚哥的“慈父”(安慰其“你娘为你苦”),其老生唱腔醇厚念白恳切,如“老奴薛保,见三娘悲声不止,不免上前劝解几句”,忠厚老者的形象跃然纸上,薛保的存在,不仅缓解了三娘与倚哥的尖锐矛盾,更体现了“主仆如父子”的传统伦理,使“忠义”主题从家庭延伸至社会层面,成为剧中不可或缺的温暖力量。