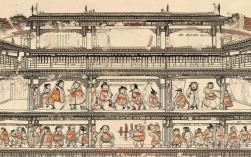

戏曲《莫愁女》是中国传统戏曲中的经典剧目,其剧情源于民间传说,经历代戏曲艺术家的加工演绎,成为多个剧种(如越剧、黄梅戏、京剧等)的保留剧目,故事以战国时期楚国石城(今湖北钟祥)的民间女子莫愁女的命运为主线,通过爱情悲剧与宫廷倾轧的交织,展现了封建社会中底层女性的苦难与抗争,也寄托了人们对美好爱情的向往与对不公命运的悲悯。

剧情始于莫愁女的贫寒出身,她本名卢莫愁,生于楚国的平民之家,自幼聪慧过人,能歌善舞,尤擅弹奏古琴,父亲早逝后,与母亲相依为命,在石城附近的汉江边以采莲为生,她的美貌与才情在当地广为流传,引得路人驻足,也传入了楚国宫廷,楚王熊绎年迈,太子熊华尚未立妃,宠妃郑袖为巩固自身地位,意图为太子选妃,听闻莫愁女之名,便派人将其接入宫中。

初入宫闱的莫愁女,因纯真善良、不谙世事,很快赢得了太子熊华的青睐,太子常以听琴为名与莫愁女相会,两人情投意合,私定终身,宫廷之中暗流涌动,郑袖本欲将莫愁女作为政治工具,却见太子对其真心相待,唯恐自己的地位受到威胁,便联合朝中权臣设计陷害,她买通宫人,伪造莫愁女与外臣私通的书信,并诬陷其“妖言惑众,败坏宫闱”,楚王听信谗言,勃然大怒,下令将莫愁女打入冷宫,并欲赐死太子。

面对突如其来的变故,莫愁女没有屈服,她在冷宫中日夜思念太子,以琴声抒发悲愤,谱写出《阳春白雪》《下里巴人》等曲调,曲中既有对爱情的坚守,也有对命运不公的控诉,太子熊华得知真相后,冒险闯宫面见父王,为莫愁女鸣冤,郑袖的阴谋败露,楚王悔恨不已,欲释放莫愁女并成全二人,但为时已晚,郑袖狗急跳墙,暗中派人毒杀莫愁女,莫愁女在得知自己命不久矣后,拒绝了太子的营救,选择回到故乡汉江边,她站在采莲的船上,最后一次弹奏古琴,琴声凄婉动人,随后纵身跃入江中,以死明志,年仅十八岁。

莫愁女的死震惊了楚国百姓,太子悲痛欲绝,楚王追悔莫及,人们为纪念这位坚贞不屈的女子,将她投江的湖泊命名为“莫愁湖”,其故乡石城也被称为“莫愁村”,此后,莫愁女的故事在民间广为流传,戏曲艺人将其搬上舞台,通过唱、念、做、打等艺术形式,再现了她短暂而璀璨的一生,剧中的经典唱段,如莫愁女在冷宫中吟唱的“莫愁啊莫愁,劝君莫愁”,既是对个人命运的悲叹,也蕴含着对世间苦难的慰藉,成为脍炙人口的名句。

《莫愁女》的剧情之所以能打动人心,在于它将个人命运与时代背景紧密结合,既展现了封建宫廷的黑暗与腐朽,也塑造了莫愁女这一善良、勇敢、坚贞的女性形象,她的悲剧不仅是爱情的悲剧,更是底层女性在权力压迫下的缩影,引发观众对封建制度的深刻反思,剧中对“莫愁”精神的诠释——即便身处绝境仍不失对美好的追求,也赋予了剧目超越时代的文化内涵,使其成为中华戏曲宝库中的瑰宝。

以下是关于《莫愁女》剧情的相关问答:

FAQs

问:《莫愁女》中莫愁女与太子的爱情为何会以悲剧收场?

答:莫愁女与太子的爱情悲剧根源在于封建宫廷的权力倾轧与礼教束缚,郑袖为维护自身地位,设计陷害莫愁女,利用楚王的昏聩与多疑,制造冤案;太子虽对莫愁女真心,但在封建皇权面前,个人情感显得微不足道,无法抗衡宫廷的政治斗争,莫愁女作为平民女子,身份卑微,其命运完全掌握在统治者手中,最终成为权力斗争的牺牲品,悲剧结局是封建制度下底层女性命运的必然。

问:《莫愁女》在不同剧种的演绎中,有哪些主要差异?

答:不同剧种在演绎《莫愁女》时,会根据自身艺术特点对剧情和人物进行侧重,越剧版本更注重情感表达,唱腔婉转细腻,突出莫愁女的才情与柔美,以及太子与她的爱情悲剧;黄梅戏则融入更多民间歌舞元素,如采莲舞、琴舞等,使剧情更具生活气息,语言也更为通俗;京剧版本则强化了宫廷斗争的冲突,人物形象更为鲜明,郑袖的阴险、楚王的昏聩、太子的冲动等性格特点通过程式化的表演得以凸显,整体风格更显悲壮,这些差异既保留了故事的核心内核,也各具地方戏曲的艺术特色。