京剧《白门楼》作为《三国演义》中“吕布殒命”的经典桥段,以曹操擒杀吕布为核心矛盾,串联起权谋、忠义、背叛等主题,剧中除曹操、刘备、吕布等核心人物外,朱福这一小角色虽戏份有限,却以其鲜明的忠烈形象成为情节的重要注脚,既丰富了吕布阵营的群像,更通过其悲壮结局深化了乱世武将的宿命感。

朱福的角色定位与历史背景

朱福,字元吉,在《三国演义》及京剧改编中为吕布帐下部将,位列中军护卫,以勇猛刚直著称,历史上关于朱福的记载寥寥,仅见《三国演义》第十九回“下邊城曹操鏖兵,白門樓呂布殒命”中提及:吕布被困下邊城,宋宪、魏续盗走赤兔马献与曹操,吕布被部下侯成、宋宪、魏续绑缚出降,朱福与曹性试图救主未果,一同被擒,京剧沿用了这一设定,将其塑造为吕布集团中少数坚守忠义的武将,与叛将宋宪、魏续形成鲜明对比,成为吕布悲剧结局的见证者与参与者。

在《白门楼》的剧情结构中,朱福的出现集中在“吕布被俘”“曹操审问”“吕布殒命”三个关键节点,他的台词虽不多,却句句直指忠义与背叛的核心矛盾,既推动了情节发展,也通过其言行强化了吕布“刚愎自用、众叛亲离”的性格缺陷。

朱福在《白门楼》中的情节表现与人物刻画

被俘不屈:武将风骨的初显

当吕布被宋宪、魏续绑缚至白门楼前,朱福与曹性一同被押解登场,面对曹操的质问,朱福昂首挺胸,朗声答道:“我乃吕布部将朱福!今日兵败被擒,要杀便杀,岂肯屈膝事贼!”这段念白以“炸音”(京剧净角常用的高亢发声)表现其激愤,配合“甩发”“顿足”等身段,将武将宁死不屈的风骨展现得淋漓尽致,与一旁垂头丧气的吕布、暗自窃喜的宋宪相比,朱福的刚直如同一道刺破乱世阴霾的光,瞬间点燃了观众对忠义的共情。

痛斥叛徒:忠义立场的强化

在曹操审问吕布时,宋宪、魏续跪地请功,称“我等早欲归顺丞相,只恨吕布暴虐,故而献主”,朱福闻言怒目圆睁,上前一步厉声喝道:“呸!你等平日受温侯厚恩,官居校尉,享尽荣华!今日兵败,便卖主求荣,猪狗不如!”这段台词以“对骂”形式形成戏剧冲突,通过朱福对“恩义”的强调,与宋宪、魏续的“背叛”形成价值观的激烈碰撞,曹操并未直接处置朱福,反而饶有兴致地观察其反应,既体现曹操对忠义之人的复杂态度,也为后续朱福的结局埋下伏笔——曹操虽惜其才,却更忌其“忠心为主”的潜在威胁。

撞柱殉主:悲剧高潮的定格

当曹操下令斩杀吕布,刘备在一旁补刀“公不见丁原、董卓之事乎”,吕布闻言长叹“悔不听陈宫之言”,最终被缢死,朱福挣脱士兵,扑向吕布尸身,抱头痛哭:“温侯!温侯啊!我朱福不能救你,唯有一死相随!”言罢,猛地撞向白门楼柱,鲜血飞溅,这一“撞柱”情节是京剧对原著的升华,原著中朱福仅被一同押下,而京剧通过“殉主”的举动,将其忠烈形象推向极致,舞台上,朱福倒地时“僵尸”摔跌技巧的运用,配合悲怆的“哭头”唱腔,将悲剧氛围渲染到顶点,也让观众深刻感受到“主辱臣死”的封建武将伦理。

朱福的表演艺术与舞台呈现

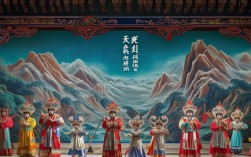

在京剧表演中,朱福属于“净角”(花脸)行当,以“铜锤花脸”的唱念功夫为基础,突出“声如洪钟、刚正不阿”的气质,其扮相为“黑扎脸”(象征刚直)、扎靠(武将铠甲)、挎旗(凸显身份),手持长枪或大刀,通过“扎靠旗”“蹉步”“亮相”等动作,展现武将的威猛与悲壮。

以下是朱福在《白门楼》中的关键表演细节:

| 情节节点 | 表演技巧 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 被俘登场 | 甩发、瞪眼、扎腰、提甲 | 展现武将被俘后的不屈与愤怒 |

| 痛斥宋宪、魏续 | 炸音、白口紧、指斥动作 | 强化忠义与背叛的戏剧冲突 |

| 撞柱殉主 | 僵尸摔跌、哭头唱腔、血彩 | 将悲剧推向高潮,引发观众共情 |

值得一提的是,朱福的唱腔以“西皮导板”“西皮流水”为主,如被俘时的“导板”:“大厦倾矣梁柱折!”高亢悲怆,预示吕布集团的覆灭;痛斥叛徒时的“流水板”:“狗奸贼卖主求荣心太毒!”节奏急促,字字铿锵,将怒火推向顶点,这种“声情并茂”的表演,让朱福的形象超越“工具人”范畴,成为京剧舞台上有血有忠义的典型。

朱福的人物意义与主题深化

朱福虽是小角色,却在《白门楼》中承担着多重叙事功能,其一,他是吕布性格缺陷的“反衬者”:吕布因暴虐、猜忌导致众叛亲离,而朱福的忠义恰恰反衬出吕布的“失道寡助”,暗示其败亡的必然性,其二,他是“忠义”主题的“具象化载体”:在“识时务者为俊杰”的乱世背景下,朱福的“愚忠”虽被视为不合时宜,却恰恰体现了传统武将“士为知己者死”的价值观,引发观众对“忠义”与“生存”的思考,其三,他是悲剧氛围的“强化者”:从被俘到殉主,朱福的每一步都伴随着吕布集团的衰亡,他的死不仅是个人悲剧,更是整个吕布阵营的缩影,让观众在悲愤中感受到乱世的残酷。

相关问答FAQs

Q1:朱福在历史《三国演义》中的形象与京剧有何不同?

A1:历史《三国演义》中,朱福仅作为吕布部将,在吕布被擒后“与曹性同被执,后无交代”,戏份极少且结局模糊,京剧改编中,朱福被强化为“忠烈武将”的典型,增加了“痛斥叛徒”“撞柱殉主”等情节,通过其悲壮结局深化主题,使其成为《白门楼》中不可或缺的配角,这一改编既丰富了吕布阵营的群像,也通过“小人物”的悲剧增强了戏剧感染力。

Q2:京剧《白门楼》中,朱福的“撞柱”情节是否真实历史?

A2:“撞柱”情节并非历史真实,而是京剧艺术的虚构。《三国演义》中并无朱福殉主的记载,吕布被杀后,其部下多被曹操收编或处死,朱福的具体结局已不可考,京剧通过这一虚构情节,既符合“主辱臣死”的传统伦理,也通过视觉冲击力强的舞台动作(如“僵尸摔跌”“血彩”),将悲剧氛围推向高潮,是戏曲“虚实相生”艺术特征的典型体现。