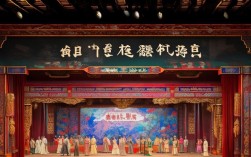

豫剧《大登殿》作为豫剧唐派代表剧目之一,以跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和经典的唱腔设计,成为传统戏曲舞台上的常演经典,其“上”部分作为全剧的开篇,主要围绕薛平贵与王宝钏的爱情波折、王宝钏寒窑苦守的忠贞以及薛平贵西征的缘起展开,为后续“登殿”的情节高潮奠定了坚实的情感与叙事基础。

剧情从唐代丞相王允府邸展开,王允膝下有三女,大女王金钏、二女王银钏均已许配人家,唯三女王宝钏尚未婚配,王允为攀附权贵,欲将宝钏许配当朝太子,但宝钏自幼与寒门书生薛平贵定有婚约,坚决不从,王允震怒,以断绝父女关系相逼,宝钏却以“彩楼绣球,天定良缘”为由,执意坚守婚约,宝钏在彩楼抛绣球时,不顾薛平贵衣着寒酸,将绣球抛向台下,二人结为夫妻,王允得知薛平贵身份后,怒不可遏,将宝钏赶出相府,宝钏遂与薛平贵搬出寒窑,过着清贫生活。

薛平贵的穷困潦倒遭到王允及魏虎等人的鄙夷与排挤,不久,西凉王反叛,唐王派兵征讨,却屡战屡败,有大臣举荐薛平贵,称其通晓兵法、武艺高强,王允与魏虎趁机向唐王进言,欲借机除掉薛平贵,提议让他挂帅征西,并承诺若薛平贵得胜回朝,便将金枝公主许配于他,唐王应允,薛平贵虽知此行凶险,但为生计与抱负,只得告别王宝钏,奔赴西凉战场,离别之际,寒窑之中,夫妻二人依依惜别,王宝钏含泪叮嘱“早去早回”,薛平贵则立下誓言“不取西凉不回还”,为后续的分离与重逢埋下伏笔。

“上”部分中,王宝钏的形象尤为突出,她出身相府却不慕荣华,敢于反抗封建礼教与父权权威,以彩楼绣球定终身,展现了其对爱情的自主追求,被赶出相府后,她与薛平贵共住寒窑,挖野菜、缝补衣衫,生活虽苦却毫无怨言,其“苦守寒窑十八年”的忠贞故事,成为传统戏曲中女性坚毅品格的典型写照,而薛平贵则从一个落魄书生到临危受命的征西将领,其身份的转变既体现了底层人物的逆袭,也暗示了后续剧情中权力与地位的更迭。

在艺术表现上,“上”部分的唱腔设计极具豫剧特色,王宝钏的唱段如《清早起来去挑水》,以祥符调的婉转细腻为主,旋律中带着对丈夫的思念与对清贫生活的坦然,通过“苦中作乐”的情感表达,凸显其坚韧性格;薛平贵的唱腔则多采用豫东调的高亢激昂,如《西凉招驸马》中,节奏明快、气势磅礴,展现其临危受命的豪情与对未来的期许,表演中“寒窑挖野菜”“夫妻离别”等身段设计,通过细腻的动作与表情,将人物的情感张力具象化,让观众直观感受到剧情的悲欢离合。

从主题思想来看,“上”部分通过王宝钏与薛平贵的爱情悲剧,折射出封建社会中门第观念对个体情感的压迫,同时也歌颂了底层人民在困境中对忠贞与道义的坚守,薛平贵西征的缘起,更揭示了封建权力斗争的残酷性,为后续“登殿”情节中善恶有报、正义伸张的主题埋下伏笔。

相关问答FAQs

Q1:《大登殿》上部分中,王宝钏“苦守寒窑”的经典情节有哪些艺术表现?

A1:“苦守寒窑”是《大登殿》上部分的核心情节,其艺术表现主要体现在唱腔、身段与道具的配合上,唱腔上,王宝钏的《挖野菜》唱段以低回婉转的旋律,配合“野菜充饥志不短”的唱词,展现其乐观坚韧;身段上,演员通过弯腰、提篮、拾取等动作,模拟挖野菜的场景,配合颤抖的手指与蹒跚的步伐,凸显生活艰辛;道具上,寒窑的破败门窗、补丁摞补丁的衣衫,以及薛平贵留下的宝剑(既是念想也是精神寄托),共同营造出悲凉而坚毅的氛围,让观众深刻感受到人物“贫贱不能移”的忠贞品格。

Q2:豫剧《大登殿》上部分的唱腔如何服务于人物塑造?

A2:上部分的唱腔通过不同流派与节奏的运用,精准塑造了人物性格,王宝钏的唱腔以祥符调为主,旋律细腻婉转,如《别窑》中“夫妻们分别寒窑外”,通过拖腔与颤音表现离别的悲苦与不舍,凸显其温婉忠贞;薛平贵的唱腔则多用豫东调的高亢明快,如《出征》中“头戴金盔映日光”,节奏铿锵有力,展现其作为武将的豪迈与对未来的坚定;反面角色王允的唱腔则带有程式化的官腔,节奏平稳、语气刻板,体现其老谋深算与趋炎附势的性格,通过唱腔的差异化设计,人物形象更加立体丰满,推动了剧情的情感表达。