京剧《悦来店》是传统经典剧目,常与《十三妹》连演,故事取材于清代文康小说《儿女英雄传》,以清中期的社会为背景,通过侠女何玉凤(化名十三妹)在悦来店救助落难书生安骥的经历,串联起侠义精神、人性善恶与世道冷暖的深刻主题,展现了京剧艺术在叙事、人物塑造与表演程式上的独特魅力。

剧情:侠义为骨,情义为魂

《悦来店》的核心情节围绕“救助”与“成长”展开,书生安骥之父安学海遭贪官陷害,安骥携银两赴京营救,途中遭遇强人邓九公、一撮毛等人劫持,财物被抢,本人被囚于悦来店,危急之际,化名“十三妹”的侠女何玉凤因追寻仇人(纪献唐)至此,恰逢安骥遭难,她凭借高超武艺与智谋,先是戏耍邓九公等人,迫使对方归还财物,后又暗中护送安骥脱险,两人在茶坊中有一段“试探”对手戏——十三妹以江湖口吻试探安骥品行,安骥则以书生真诚回应,彼此留下深刻印象,这段故事不仅是全剧的“小高潮”,更为何玉凤后续“联姻安骥、助父报仇”的情节埋下伏笔,凸显了“侠义”与“情义”的交织。

人物形象:立体鲜活,映射世相

《悦来店》的人物塑造极具典型性,主要角色性格鲜明,互为映照,构成清代社会的缩影。

| 人物 | 身份背景 | 性格特点 | 关键情节体现 |

|---|---|---|---|

| 十三妹(何玉凤) | 前任官员之女,为父报仇的侠女 | 外冷内热,武艺高强,兼具江湖人的洒脱与大家闺秀的细腻;嫉恶如仇,却对弱者心怀悲悯。 | 单枪匹马震慑邓九公,以“银镖退敌”显实力;与安骥对话时,从“冷言试探”到“心生敬意”,展现性格层次。 |

| 安骥 | 书生,官宦之后 | 初期懦弱天真,遇险时手足无措;后期在十三妹影响下,逐渐显现刚毅与担当。 | 被囚时仍念及父亲安危,获救后真诚感恩,体现“书生本色”与“成长弧光”。 |

| 邓九公 | 绿林好汉,地方豪强 | 粗犷豪迈,重情重义,但行事冲动,有“匪气”亦有“正气”。 | 被十三妹武艺折服后,主动认输,甚至愿为其效力,展现“绿林人物”的可塑性。 |

| 一撮毛 | 劫匪头目 | 阴险狡诈,贪婪狠毒,是社会底层恶势力的代表。 | 劫持安骥时贪婪无度,最终被十三妹制服,成为“侠义精神”的反衬。 |

这些人物并非“非黑即白”的符号化存在,而是充满复杂性与真实感:十三妹的“侠”中带“悲”(身世之痛),邓九公的“匪”中藏“义”(江湖道义),安骥的“弱”中含“善”(书生本色),共同构成了清代社会多元生态的镜像。

艺术特色:程式为形,意境为神

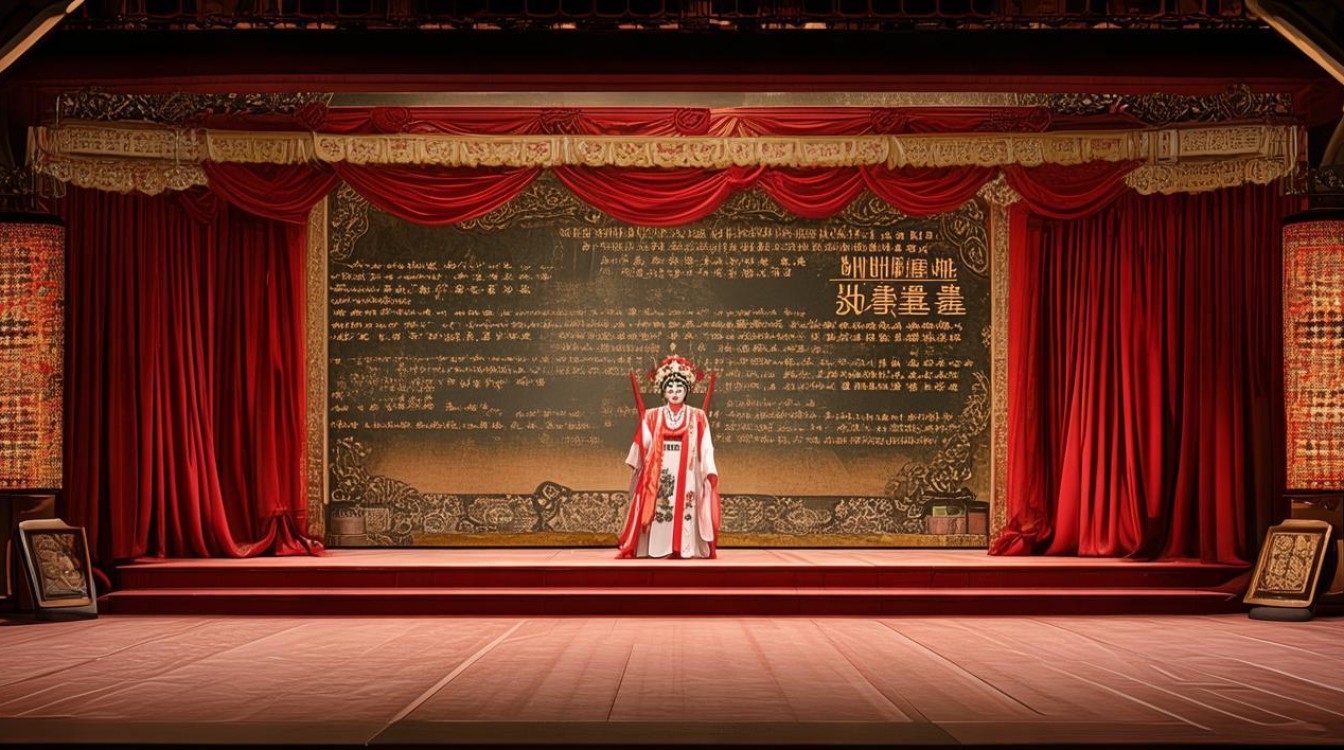

作为京剧传统剧目,《悦来店》将京剧的“唱念做打”融为一体,通过程式化表演与舞台调度,营造出既真实写意又充满张力的戏剧效果。

唱腔设计上,十三妹的唱段以“西皮流水”“二黄导板”为主,节奏明快,刚劲有力,如“久居山林性豪迈”一段,通过高亢的唱腔展现其侠女风范;安骥的唱腔则以“原板”“慢板”为主,婉转柔美,体现书生的文弱与真诚,两人对唱时形成“刚柔并济”的听觉对比。

表演程式上,“武戏文唱”与“文戏细做”相得益彰,十三妹的“趟马”(表现骑马动作)、“枪花”(兵器技巧),配合矫健的身段与凌厉的眼神,将“侠”的形象具象化;安骥的“甩袖”“跌坐”等动作,则通过细腻的肢体语言,表现其从惊慌到镇定的心理变化,尤其是“悦来店”一场的“对峙戏”,两人通过眼神、台步与台词的节奏把控,将“试探”与“交锋”的紧张感渲染得淋漓尽致,堪称“以静制动”的经典。

舞台美术上,虽无复杂布景,但通过“一桌二椅”的简约陈设,结合虚拟化的表演(如“上楼”“开门”),让观众在想象中构建出悦来店的市井氛围,凸显京剧“虚实相生”的美学特质。

主题思想:侠义为魂,映照古今

《悦来店》的核心主题是“侠义精神”,但这里的“侠义”并非单纯的“武行仗义”,而是“义”“勇”“仁”“智”的统一,十三妹救助安骥,不仅是“路见不平拔刀相助”,更是对“善恶有报”的坚守——她因自身遭遇(父仇未报)而同情弱者,以行动践行“侠之大者,为国为民”的初心,剧中也暗含对“人性善恶”的思考:邓九公的“匪气”可被“正气”感化,一撮毛的“恶行”终遭“天谴”,安骥的“善良”获得回报,传递出“向善则昌”的价值取向。

故事通过“书生遇侠女”的设定,打破了传统“才子佳人”的俗套,赋予女性角色以独立人格与行动力——十三妹不仅是“被拯救者”,更是“拯救者”,她的智慧、勇气与担当,至今仍具有现实意义。

相关问答FAQs

Q1:《悦来店》与其他京剧“侠义戏”(如《连环套》《大闹天宫》)相比,有何独特之处?

A1:区别于《连环套》中黄天霸“从匪到官”的忠义矛盾、《大闹天宫》中孙悟空“反抗权威”的神话色彩,《悦来店》的独特性在于“日常化的侠义”——它将侠义故事置于市井生活(悦来店)中,通过“茶坊对峙”“银镖退敌”等接地气的情节,展现侠女与书生、绿林豪强等普通人的互动,更贴近现实生活,十三妹的形象更具“人间烟火气”:她既有“飞檐走壁”的武艺,也有“试探人心”的细腻,性格更立体,侠义精神更侧重“对弱者的守护”而非“对强权的对抗”,更符合传统伦理中的“仁义”观念。

Q2:京剧《悦来店》中,“悦来店”这一场景有何象征意义?

A2:“悦来店”在剧中不仅是情节发生的物理空间(劫案现场、人物相遇地),更具有丰富的象征意义,从字面看,“悦来”取“宾至如归”之意,暗示这里是“三教九流汇聚之地”,折射出清代市井社会的多元生态;从情节看,它是“善恶交锋的舞台”——安骥的“弱”与十三妹的“强”在此相遇,一撮毛的“恶”与邓九公的“义”在此碰撞,象征“乱世中的善恶较量”;从主题看,它更是“侠义精神的传播场”——十三妹在此行侠仗义,让“侠义”观念深入市井,暗示“侠义并非遥不可及,而是存在于日常的守望相助”,这一场景的设置,将个人命运与社会百态、侠义精神与市井生活紧密联结,使主题更具普遍性与感染力。