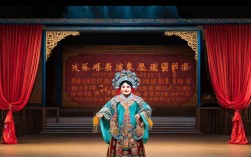

河南豫剧现代戏作为中原文化的重要载体,是豫剧艺术从传统走向当代的生动实践,它以鲜活的当代生活为素材,用地道的河南方言和梆子腔韵,记录了时代变迁中普通人的悲欢离合,成为连接戏曲传统与现代社会的重要桥梁,自新中国成立以来,河南豫剧现代戏在内容创作、艺术表现和文化传播上不断突破,形成了独具特色的艺术体系,其发展历程既是中国戏曲现代化的缩影,也是河南人民精神世界的真实写照。

河南豫剧现代戏的发展脉络与时代印记

河南豫剧现代戏的诞生与时代需求紧密相连,20世纪50年代,在“百花齐放、推陈出新”的文艺方针指引下,豫剧工作者开始尝试将目光从历史故事转向现实生活,开启了现代戏创作的探索期,这一时期的作品多以农村变革、劳动模范为主题,如1950年代的《罗汉钱》(根据赵树理小说改编),通过农村妇女争取婚姻自由的故事,反映了土地改革后社会观念的革新,虽在艺术手法上尚显稚嫩,却为现代戏创作积累了宝贵经验。

进入60年代,豫剧现代戏迎来第一个高峰,杨兰春编剧的《朝阳沟》(1958年首演)成为里程碑式的作品,该剧以城市知识青年下乡建设新农村为背景,通过银环、栓宝等鲜活人物形象,生动展现了青年人投身农村建设的热情与成长,其唱段“那个前晌我去锄苗”“祖国的大地到处是我的家”等至今仍广为传唱,成为豫剧现代戏“接地气、有温度”的典范,同期诞生的《刘胡兰》《李双双》等作品,分别以革命英雄和农村新女性为原型,将家国情怀与日常生活结合,拓展了现代戏的思想深度。

改革开放后,豫剧现代戏创作进入复苏与多元发展期,随着思想解放浪潮,题材从农村延伸到城市、工厂、校园,艺术风格也更加丰富,1980年代的《倒霉大叔的婚事》(1984年)以幽默诙谐的笔触描写农村青年的爱情故事,既保留了豫剧的乡土气息,又融入了喜剧元素,演出场场爆满;1990年代的《能媳妇》(1986年)、《红果红了》(1999年)等作品,则聚焦农村改革中的新旧观念冲突,通过小人物的故事折射时代大主题,展现出强烈的现实关怀。

进入21世纪,豫剧现代戏创作向精品化、主题化迈进,在文化强国战略推动下,一批聚焦时代精神、彰显地域特色的精品力作涌现,如《焦裕禄》(2009年)以“县委书记的榜样”为原型,用质朴的舞台语言还原了焦裕禄在兰考带领群众治沙的感人事迹,引发全国共鸣;《红旗渠》(2019年)通过“人工天河”的修建历程,展现了林县人民战天斗地的奋斗精神,成为新时代红色文艺的经典;《银杏树下》(2021年)则以乡村振兴为背景,讲述了返乡青年带领村民发展特色产业的创业故事,充满时代活力与乡土温情,这些作品不仅在艺术上精益求精,更在思想内涵上实现了历史厚度与时代高度的统一。

代表作品的艺术成就与文化内涵

河南豫剧现代戏的成就,离不开一批深入生活、扎根人民的经典作品,以下通过表格列举部分代表性剧目及其艺术特色:

| 作品名称 | 首演年代 | 剧情简介 | 艺术成就 |

|---|---|---|---|

| 《朝阳沟》 | 1958 | 城市姑娘银环与恋人栓宝到农村落户,面对劳动考验与思想波折,最终扎根农村的故事。 | 塑造了银环、栓宝等经典形象,唱腔设计融入河南民歌元素,表演程式生活化,成为现代戏“雅俗共赏”的典范。 |

| 《倒霉大叔的婚事》 | 1984 | 农村寡妇魏淑兰与“倒霉大叔”常有理在相亲过程中因误会产生笑料,最终喜结良缘的故事。 | 以喜剧手法展现农村新貌,语言幽默风趣,人物性格鲜明,被誉为“豫剧现代戏喜剧里程碑”。 |

| 《焦裕禄》 | 2009 | 讲述焦裕禄在兰考任县委书记期间,带领群众治理“三害”(风沙、盐碱、内涝),积劳成疾的感人事迹。 | 采用现实主义创作手法,舞台设计还原兰考风沙地貌,唱腔深沉悲壮,人物刻画真实立体,获“国家舞台艺术精品工程奖”。 |

| 《红旗渠》 | 2019 | 以20世纪60年代林县人民修建红旗渠的壮举为背景,展现青年群体在艰苦环境中战天斗地的精神。 | 融合交响乐与豫剧唱腔,舞美运用多媒体技术再现“悬崖凿渠”场景,思想性与艺术性高度统一。 |

| 《银杏树下》 | 2021 | 返乡青年李想带领村民利用银杏资源发展乡村旅游,在传统与现代碰撞中实现乡村振兴的故事。 | 剧情贴近当代农村现实,音乐融入流行元素,角色塑造年轻化,吸引大批年轻观众,成为“戏曲+乡村振兴”的生动样本。 |

这些作品之所以能穿越时空、历久弥新,关键在于始终坚持以人民为中心的创作导向,无论是《朝阳沟》中对农村新生活的讴歌,还是《焦裕禄》中对共产党人初心的诠释,抑或是《银杏树下》对新时代乡村发展的展望,都紧扣时代脉搏,将个人命运与国家发展紧密相连,让观众在艺术欣赏中感受时代的温度与力量。

艺术特色与时代价值

河南豫剧现代戏的艺术特色,集中体现在对传统程式的突破与对当代生活的艺术化表达,在音乐上,它既保留了豫剧梆子腔的高亢激越、豫东调的明快活泼,又吸收了民歌、歌剧、交响乐等现代音乐元素,形成了“既有梆子味,又有时代感”的独特唱腔风格,红旗渠》中“崖当房、石当床”的唱段,将传统慢板与合唱结合,既展现了林县人民的艰苦卓绝,又烘托了集体奋斗的磅礴气势。

在表演上,现代戏突破了传统戏曲“唱念做打”的程式化束缚,更注重人物内心世界的刻画与生活化动作的运用,演员通过眼神、表情、肢体语言的细微变化,塑造出有血有肉的人物形象,如《焦裕禄》中“风雪夜访贫”一场,演员通过冒雪前行、搀扶老人等生活化动作,将焦裕禄心系群众的公仆形象演绎得深入人心。

在舞美设计上,现代戏从传统“一桌二椅”的简约舞台,发展为融合写实、写意、多媒体技术的综合呈现。《银杏树下》运用LED屏展示银杏林的金色秋景,配合灯光音效营造出诗意氛围;《红旗渠》通过旋转舞台和实景搭建,让观众仿佛置身于悬崖峭壁的修渠现场,极大地增强了舞台的沉浸感。

从文化价值看,河南豫剧现代戏不仅是河南文化的“活化石”,更是传播社会主义核心价值观的重要载体,它通过戏曲这一大众艺术形式,将“奉献”“奋斗”“创新”等时代精神转化为生动的故事,让观众在潜移默化中接受文化熏陶,增强文化自信,现代戏的创作实践也为传统戏曲的现代化转型提供了“河南经验”,证明传统艺术完全可以通过与当代生活的结合,焕发出新的生机与活力。

相关问答FAQs

Q1:豫剧现代戏与传统戏的主要区别是什么?

A1:豫剧现代戏与传统戏的核心区别在于题材来源、语言风格和时代内涵,传统戏多取材于历史故事、神话传说(如《穆桂英挂帅》《花木兰》),语言文白相间,具有程式化的表演特征;现代戏则聚焦当代生活(如农村改革、城市建设、英雄事迹),语言以方言口语为主,表演更贴近生活真实,思想内涵直接反映时代精神和社会变迁,现代戏在音乐、舞美上更注重创新,常融入现代技术元素,而传统戏则更强调对传统程式的继承。

Q2:为什么说《朝阳沟》是豫剧现代戏的经典?

A2:《朝阳沟》之所以成为经典,首先在于其题材的“人民性”——以知识青年下乡为切入点,真实反映了20世纪50年代农村变革的时代背景,塑造了银环、栓宝等让观众有共鸣的普通人物;艺术上实现了“传统与现代的融合”,唱腔设计既保留豫剧梆子腔的韵味,又吸收河南民歌的清新,表演程式生活化,如“锄地”“送饭”等场景充满乡土气息;其传递的“扎根基层、服务人民”的精神内核具有超越时代的价值,至今仍能引发观众对青春、理想与奉献的思考,因此被奉为豫剧现代戏的“常青树”。