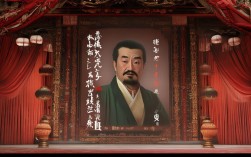

上海京剧院作为中国京剧艺术的重要阵地,自1955年成立以来,始终以传承经典、创新剧目为己任,培养了数代京剧名家,在这方舞台上,中生代演员吴宝以其扎实的艺术功底、对传统的深刻理解以及对创新的执着探索,成为当代京剧老生行当的中坚力量,他不仅以精湛的舞台技艺征服观众,更以“守正创新”的艺术理念,为京剧艺术的传承与发展注入了新的活力。

艺术之路:从梨园新苗到舞台中坚

吴宝1975年出生于上海,祖父是沪上知名琴师,自幼在祖父的胡琴声中耳濡目染,对京剧的唱腔与韵味有着天然的亲近,1986年,11岁的他凭借清亮的嗓音和良好的悟性,考入上海市戏曲学校,师从老生名家王思及,系统学习余派(余叔岩)表演艺术,在校期间,他主攻文老生,深耕《定军山》《捉放曹》《四郎探母》等传统骨子老戏,每天清晨在练功房压腿、喊嗓,一练就是四五个小时,为日后的舞台生涯打下了坚实的基础。

1995年,吴宝以优异成绩毕业,正式加入上海京剧院,初入剧院时,他从配角做起,在《智取威虎山》中饰演少剑波,《红灯记》中饰演李玉和,虽非主角,却始终以“戏比天大”的态度对待每一个角色,细腻的眼神、稳健的身段,逐渐在业内崭露头角,1998年,剧院复排经典剧目《四郎探母》,吴宝临危受命饰演杨四郎,在“坐宫”一场中,他以“脑后音”唱出“叫小番”的悲怆,水袖翻飞间将四郎思母不得见的矛盾心境展现得淋漓尽致,演出结束后,观众掌声经久不息,他也由此正式担纲剧院老生行当的主演。

2005年,为深化艺术造诣,吴宝拜入余派再传弟子李崇林门下,进一步钻研余派“唱念做打”的精髓,他尤其注重传统戏的“打磨”,如在《空城计》中饰演诸葛亮,他不仅唱腔沉稳大气,更通过眼神的“静中藏动”——当司马懿大军压境时,诸葛亮轻摇羽扇的眼神里,既有智谋的从容,也暗藏一丝不易察觉的紧张,这一细节被评论家称为“于无声处听惊雷”,成为该剧的经典演绎。

艺术特色:传统为根,创新为魂

吴宝的艺术风格以“传统为根,创新为魂”,在坚守京剧本体美学的同时,积极探索当代观众审美需求的结合点,他的表演可概括为“唱念做打皆精,形神兼备”,尤以唱腔和人物塑造见长。

唱腔上,他深得余派“脑后音”“擞音”的真传,嗓音高亢而不失清亮,苍劲而不失婉转,在《乌龙院》中饰演宋江,他通过“叹皇榜”唱段的“擞音”处理,将宋江因阎婆惜要挟而愤懑、无奈的复杂情绪层层递进,一句“叹不尽男女李悝冤枉事”,唱得字字含泪,声声泣血,被誉为“当代余派唱腔的活化石”,他不拘泥于传统,在《曹操与杨修》等新编历史剧中,他尝试将海派京剧的“刚劲”与余派的“细腻”融合,为曹操这一传统“白脸”角色注入了“多疑、求贤、自负”的人性化解读,打破了脸谱化的表演模式。

表演上,他注重“以形传神”,通过程式化动作展现人物内心,如在《狸猫换太子》中饰演陈琳,他研究大量宋代史料,甚至走访开封包公祠,观察古代官员的举止仪态,最终在“打龙袍”一场中,以“跪拜时指尖的微颤”“转身时袍角的顿挫”,展现陈琳忠君与正义的矛盾,这一细节被《上海日报》评为“年度舞台经典”。

剧目创作上,他积极参与新编戏与现代戏的探索,2020年,他主导创排新编京剧《青蛇传》,将传统“水袖功”与现代表演手法结合,在“断桥”一场中,通过“甩袖、旋转、跪步”的组合动作,展现青蛇的悲愤与决绝,该剧获上海戏剧白玉兰奖“主角奖”,成为传统戏创新的成功范例。

传承使命:薪火相传,播撒梨园春色

吴宝深知,京剧艺术的传承不仅在于舞台表演,更在于人才培养与普及推广,作为上海京剧院青年演员培训班导师,他创立“三维教学法”:一是“口传心授”,将《定军山》的“靠旗功”“刀花”等传统程式手把手传授给青年演员;二是“角色体验”,引导学员撰写《四郎探母》中杨四郎的“心理日记”,从人物背景出发理解表演;三是“跨界融合”,引入话剧、影视表演技巧,提升青年演员的角色塑造能力,截至目前,他已培养出5名“梅花奖”提名演员,青年老生张帆、王珮瑜等均受其指点,成为京剧界的中坚力量。

在普及推广方面,吴宝连续10年参与“京剧进校园”活动,在上海20余所中小学开设“京剧小课堂”,编写《京剧入门图解手册》,将“唱念做打”简化为“体验课”——让学生画脸谱、学水袖、走台步,在互动中感受京剧魅力,疫情期间,他发起“云京剧”直播,在抖音平台开设“吴宝教老生”栏目,单场观看量破百万,让京剧打破剧场边界,走进千家万户,他还主导开发京剧脸谱文创产品、推出“京剧体验营”,让更多年轻人通过“看得见、摸得着”的方式爱上京剧。

个人轶事:戏痴的“偏执”与坚守

吴宝对艺术的“偏执”在业内广为人知,为演好《野猪林》中的林冲,他曾连续一个月每天凌晨4点起床到公园练“枪花”,手上磨出血泡仍不放弃,最终练就“枪花如轮、人枪合一”的绝技,2019年,他在《将相和》中饰演蔺相如,为呈现“负荆请罪”时的谦卑,特意向话剧演员请教“跪步”的技巧,反复练习上百次,直到膝盖磨破仍坚持演出,他说:“观众买票来看戏,我就要对得起这份信任。”

生活中的吴宝却十分低调,除了演出和教学,他最大的爱好便是泡在图书馆查阅史料,或与老艺人聊天,只为从故纸堆和口述历史中挖掘传统戏的“魂”,他说:“京剧不是博物馆里的标本,而是流动的活水,既要守住根,也要让它流得更远。”

相关问答FAQs

问:吴宝的表演风格与京剧界其他老生演员相比有何独特之处?

答:吴宝的表演风格以“余派为基,海派为魂”,既有余派“严谨规范、韵味醇厚”的传统,又融入了海派京剧“灵动洒脱、贴近生活”的特质,他尤其擅长“以形传神”,通过程式化动作的细节处理展现人物内心,如在《曹操与杨修》中对曹操“多疑与求贤”矛盾心理的刻画,突破了传统脸谱化表演,更具人性化深度,他在新编戏中“传统与现代的融合”也独具特色,如《青蛇传》中的“水袖功创新”,既保留了京剧本体语言,又符合当代观众的审美需求。

问:吴宝在京剧传承方面有哪些具体举措?

答:吴宝的传承举措主要体现在“教学创新”与“普及推广”两方面,教学上,他创立“三维教学法”:一是“口传心授”传承传统剧目,如《定军山》的“靠旗功”;二是“角色体验”引导青年演员分析人物背景,如让学员撰写《四郎探母》中杨四郎的“心理日记”;三是“跨界融合”引入话剧、影视表演技巧,提升角色塑造力,普及推广上,他主导“京剧进校园”项目,编写《京剧入门图解手册》,开发京剧脸谱文创产品,疫情期间发起“云京剧”直播,累计覆盖超百万观众,有效推动了京剧艺术的年轻化传播。