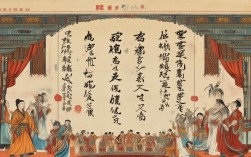

京剧《赵氏孤儿》作为传统经典剧目,其舞台呈现凝聚了京剧艺术的精髓,而全剧图片则如同一部立体的戏剧史,将剧情、人物、服饰、脸谱、舞台调度等元素凝固成永恒的视觉符号,这些图片不仅是演出的记录,更是京剧文化传承的重要载体,让观众得以透过镜头,感受这部“中国版《哈姆雷特》”的悲壮与崇高。

剧情背景:忠义千秋的史诗画卷

《赵氏孤儿》的故事源于春秋时期“赵氏孤儿”的典故,经元杂剧纪君祥改编,成为京剧舞台上的核心剧目,全剧以“奸臣屠岸贾灭赵氏满门,程婴、公孙杵臼等舍身救孤,赵氏孤儿终雪沉冤”为主线,交织着忠奸对抗、人性光辉与家国大义,从“晋灵公听谗”“屠岸贾抄府”“公主托孤”,到“程婴献子”“公孙赴死”“孤儿长大”“手诛奸贼”,剧情跌宕起伏,冲突层层递进,图片则将这些关键节点转化为可触可感的视觉叙事。“托孤”场景中,庄姬公主怀抱婴儿,泪眼婆娑地将孤儿托付给程婴,背景是残破的宫墙与摇曳的烛火,图片通过人物微表情与光影对比,瞬间传递出“存赵孤,续血脉”的悲壮使命感;而“诛屠”一幕中,成年的赵武手持利剑,直指屠岸贾,舞台红光乍现,图片构图充满张力,彰显“善恶终有报”的戏剧高潮。

角色扮相与脸谱:性格的视觉密码

京剧角色的“扮相”是人物性格的第一重外化,《赵氏孤儿》中主要角色的服饰、脸谱、道具均严格遵循“行当规范”,图片则清晰展现了这些细节的艺术魅力,通过表格可直观对比各角色的视觉特征:

| 角色 | 行当 | 扮相特点 | 脸谱/色彩 | 象征意义 |

|---|---|---|---|---|

| 程婴 | 老生 | 黑三髯、青褶子、药囊 | 素面(黑、白为主) | 忠厚仁义,忍辱负重 |

| 公孙杵臼 | 老生 | 白三髯、紫褶子、竹杖 | 素面(白色突出) | 刚烈耿直,舍生取义 |

| 屠岸贾 | 净角 | 蓝脸、獠牙、黑满髯、蟒袍玉带 | 蓝脸、勾眉眼、獠牙 | 阴险残暴,权倾朝野 |

| 庄姬公主 | 旦角 | 凤冠、帔裙、素衣(孕身态) | 贴片子、淡脂粉 | 母爱深沉,深明大义 |

| 赵武(成年) | 武生 | 靠旗、翎子、厚底靴、宝剑 | 红脸(部分版本) | 忠良之后,英武果敢 |

图片中,程婴的“青褶子”与“黑三髯”塑造了底层医者的平凡形象,而“药囊”这一道具则暗示其“草泽医”身份,为后续“献子”埋下伏笔;屠岸贾的“蓝脸獠牙”通过夸张的线条与对比色,强化其“奸臣”标签,眼神的凌厉与蟒袍的繁复,凸显其权势熏天的反派气场;庄姬公主的“孕身态”扮相,通过微妙的身段设计,在静态图片中仍能传递出“母爱与家国”的双重挣扎,这些视觉符号共同构建了角色的“灵魂”,使观众无需台词即可感知人物性格。

经典场景:舞台调度的凝固艺术

京剧舞台的“虚实相生”在《赵氏孤儿》的图片中体现得淋漓尽致,传统“一桌二椅”的简约布景,通过演员的表演与光影配合,营造出丰富的意境。“搜孤”场景中,公孙杵臼与程婴站在象征“草泽”的桌椅旁,屠岸贾立于高处,三人呈三角构图,图片通过高低错落的站位,暗示权力关系的悬殊;而“风雪救孤”的外景,则以深蓝背景与白色光斑模拟风雪,程婴怀抱婴儿奔跑的动态定格,衣袂翻飞中,传递出“赴汤蹈火”的决绝,现代版本的图片则融入更多舞台技术,如多媒体投影呈现“晋阳宫”的恢弘,LED灯光渲染“法场”的肃杀,但传统“写意”精神始终未变——公孙杵臼赴死时,背景可以是空荡的舞台,但演员的“甩发”“僵尸倒”等程式化动作,在图片中依然能传递出“惊天地、泣鬼神”的悲壮。

版本流变:传承中的创新印记

《赵氏孤儿》的京剧演绎历经百年,不同流派的艺术家留下了各具特色的舞台形象,图片也成为记录流派风格的重要载体,20世纪50年代,马连良、谭富英、裘盛戎合作的版本堪称经典,图片中马派程婴的“潇洒飘逸”(如“白水滩”的身段)、裘派屠岸贾的“雄浑霸气”(如“夜审”的唱腔),成为后世效仿的范本;80年代,李维康、耿其昌的复排版本,图片中庄姬公主的“唱做并重”(如“分娩”的哭腔)、赵武的“英武挺拔”,融入了更多女性视角与青春气息;21世纪国家京剧院的数字化版本,图片通过高清镜头捕捉演员的眼神细节(如程婴献子时的隐忍泪水)、服饰纹理(如蟒袍的盘金绣),让传统艺术以更精致的面貌呈现,这些版本的图片对比,不仅展现了京剧表演的“流派纷呈”,更体现了传统艺术在守正创新中的生命力。

文化价值:视觉符号中的精神传承

《赵氏孤儿》的图片远不止于“剧照”,更是中华文化“忠义”精神的视觉载体,程婴的“舍子救孤”、公孙杵臼的“舍生取义”、庄姬公主的“舍家为国”,这些精神内核通过图片中的表情、动作、构图,跨越时空与观众对话,程婴怀抱婴儿与屠岸贾对峙的图片,婴儿的“弱小”与程婴的“坚定”形成对比,暗喻“正义终将战胜邪恶”;赵武手刃仇敌后的跪拜场景,图片中“红光”与“白袍”的色彩碰撞,传递出“沉冤得雪”的释然与“家国复兴”的希望,这些图片被收录于京剧教材、文化画册,甚至成为中小学美育素材,让年轻一代通过视觉直观理解“忠义”的当代意义——它不仅是古代士大夫的道德准则,更是现代社会的精神底色。

相关问答FAQs

Q1:京剧《赵氏孤儿》中程婴的脸谱为什么是素面,而不是花脸?

A1:程婴在京剧中的行当是“老生”,属于“生行”范畴,而“生行”的化妆特点是“素面”(不勾脸谱),仅通过“髯口”(胡须)、“面色”(红、黑、白等)表现人物身份与情绪,素面象征程婴的“普通人”身份——他并非权贵,而是一位草泽医者,其“忠义”是出于良知与道义,而非身份赋予的责任,若勾画花脸,反而会削弱角色的“真实感”与“贴近性”,使“舍子救孤”的行为失去平凡人的伟大光芒,相比之下,屠岸贾作为“净行”(花脸),通过夸张的脸谱色彩(蓝脸)与线条(獠牙),突出其“非人化”的奸邪特质,与程婴的素面形成鲜明对比,强化忠奸对立的戏剧冲突。

Q2:不同版本的《赵氏孤儿》舞台图片中,赵武的扮相为何有差异?

A2:赵武的扮相差异主要源于“剧情阶段”与“艺术流派”的不同,全剧中,赵武有“婴儿”“少年”“成年”三个成长阶段,图片中的扮相随之变化:婴儿时期为“襁褓”(如程婴怀中的布包),突出“弱小”与“希望”;少年时期(部分版本增设)着“小生褶子”,表现“成长”与“懵懂”;成年时期则为“武生靠甲”(穿靠、插旗、戴翎子),象征“英武”与“复仇能力”,不同流派的艺术家对赵武的“人物定位”不同,也会影响扮相:如“裘派”强调“刚毅”,靠甲多用深色,配红靠旗突出杀气;“叶派”则侧重“潇洒”,靠甲线条更流畅,翎子动作更灵动,这些差异在舞台图片中体现为服饰细节、身段姿态的不同,但核心始终围绕“忠良之后”的人物特质展开。