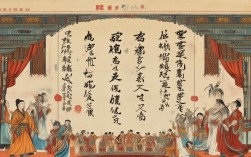

京剧《打棍出箱》是传统老生戏中的经典折子戏,出自《琼林宴》一剧,以“疯魔”表演著称,通过程式化的动作、富有张力的唱腔和细腻的人物刻画,展现了范仲禹遭冤屈后精神失常的悲愤与挣扎,堪称京剧艺术“虚拟性”与“表现力”的典范之作。

剧情梗概:悲情底色下的命运荒诞

《打棍出箱》的故事背景设定在宋代,书生范仲禹携妻儿赴京赶考,途中遭遇恶霸陷害,妻子被抢,儿子失散,自己也被诬告谋财害命,屈打成疯,戏中聚焦范仲禹疯癫逃亡的片段:他误入差役住所,因神志不清被疑为盗贼,遭差役追赶时“打棍”自卫,最终躲入箱中,被差役发现后“出箱”应对,短短一折戏,浓缩了个人命运的无常与社会的黑暗,范仲禹的“疯”既是肉体痛苦的极致爆发,也是精神世界的彻底崩塌,为表演提供了巨大的情感张力。

表演艺术:程式化动作中的“疯”与“真”

京剧表演讲究“无动不舞”,《打棍出箱》的“疯魔”表演更是将程式化动作与人物内心深度融合,通过“形”的夸张传递“神”的悲愤,堪称“以技塑魂”的典范。

“打棍”:身段与节奏的癫狂表达

“打棍”一场是范仲禹疯癫状态的集中展现,演员需以“棍”为道具,通过“花棍”“缠棍”“扫棍”等动作,表现其神志不清下的本能反抗,棍法的节奏至关重要:初时棍法散乱、步趔趄,体现精神恍惚;遇差役追赶时,棍法突变为急促的“点棍”“劈棍”,配合“鹞子翻身”“抢背”等跌扑技巧,既展现体力不支的狼狈,又暗含对命运的无声控诉,尤其“摔僵尸”绝技——范仲禹被差棍击中后,需从站立姿态瞬间向后挺直倒地,身体如“木偶”般僵直,落地时“砸夯”般沉重,将疯癫者的“瞬间失神”与“痛苦痉挛”刻画得入木三分。

“出箱”:虚拟道具中的心理外化

“出箱”是全戏的高潮,也是京剧“虚拟性”的极致体现,舞台上仅设一桌一箱,范仲禹需从箱内“滚出”的动作,却要完成“从黑暗到光明”“从蜷缩到直立”的心理转变,演员以“滚毛”“挺身”等技巧,先表现箱内挣扎的“翻滚”,再以“鹞子钻天”式跃起,展现突然见光的惊恐,此时眼神的运用尤为关键:初出箱时需涣散无光,对光线刺激产生瞬间的畏缩,继而因差役的呵斥转为惊恐躲闪,最后在“我是谁”“我在哪”的迷茫中,以“甩发”“抖髯”等动作强化精神崩溃的层次,这种“无实物表演”不依赖道具,完全依靠演员的身段控制与情绪传递,让观众通过“想象”完成对场景的构建,正是京剧“写意美学”的核心体现。

表演程式与情感表达对照表

| 动作名称 | 表演细节 | 情感内涵 |

|---|---|---|

| 踉跄行走 | 步伐漂浮,双手前伸摸索 | 神志不清,对环境的陌生与恐惧 |

| 花棍乱舞 | 棍法无章,忽而高举忽而横扫 | 内心的狂躁与无处发泄的悲愤 |

| 摔僵尸 | 身体后挺,直挺挺倒地,落地沉重 | 遭受打击时的瞬间昏厥与痛苦痉挛 |

| 出箱滚翻 | 从箱内翻滚而出,蜷缩后突然挺身 | 从黑暗到光明的惊恐,对生存的挣扎 |

唱腔设计:声腔中的情绪递进

作为老生戏,《打棍出箱》的唱腔以“西皮”为主,通过板式的变化精准匹配人物情绪的起伏,形成“悲—愤—惊—疯”的声腔叙事线。

范仲禹的唱段以“西皮导板”开篇:“未开言不由人珠泪滚滚”,导板的长拖腔如泣如诉,奠定全戏悲凉的基调;转入“西皮原板”时,唱词“家住在汴梁城珠砂巷口”节奏趋稳,却在“妻儿不知何处游”处突然转散,通过“散板”的自由节奏表现思绪的混乱;至“贼子谋害我全家命”时,唱腔突入“西皮流水”,字字紧促,如珠玉迸溅,将压抑的悲愤转化为对命运的抗争;最后在“疯疯癫癫离汴梁”的“摇板”中,声音渐弱,气息断续,彻底陷入疯癫的混沌状态,这种“导板—原板—流水—摇板”的板式转换,不仅唱出了剧情的推进,更唱出了人物从“人”到“疯”的心理蜕变,声腔与情感的高度统一,展现了京剧唱腔“以声塑情”的独特魅力。

人物塑造:悲剧符号下的普遍共鸣

范仲禹的“疯”并非简单的“精神失常”,而是封建社会底层文人遭遇不公时的极端写照,演员通过“疯态”表演,实则完成了对人物三重身份的揭示:

其一,受害者:疯癫中的“打棍”是对暴力反抗的无意识表达,“出箱”时的惊恐是对黑暗社会的本能恐惧;其二,寻亲者:即便疯癫,唱词中“妻儿”二字仍会不自觉流露,体现血缘亲情的本能牵挂;其三,象征者:他的“疯”是对“读书无用”“官逼民反”的时代控诉,是无数被冤屈者无声的呐喊,这种“个性”与“共性”的融合,让范仲禹超越了“角色”本身,成为封建社会悲剧的典型符号,引发观众对命运与时代的深刻反思。

艺术特色:写意美学的极致呈现

《打棍出箱》的艺术价值,在于其对京剧“写意美学”的极致践行,从舞台呈现看,“一桌二椅”的简约布景,通过演员的表演幻化出“荒野”“差役住所”“箱内空间”等多重场景;从表演本质看,“打棍”的棍法、“出箱”的翻滚,均非对现实的简单模仿,而是对人物情感的提炼与升华;从审美效果看,观众不因“无实物”而感到虚假,反因演员的“形神兼备”而共情,这正是京剧“虚实相生”的魅力所在,戏中“摔僵尸”“抢背”等绝技的传承,也体现了京剧表演“技艺合一”的传统,每一程式动作背后,都是演员对人物与艺术的深刻理解。

相关问答FAQs

Q1:《打棍出箱》中的“疯癫”表演如何体现京剧的虚拟性?

A1:京剧的虚拟性强调“以形写神”,《打棍出箱》的“疯癫”表演不依赖真实的道具或场景,而是通过程式化动作传递人物内心,出箱”一场,舞台上仅有空箱,演员需以“滚毛”“挺身”等动作,表现从箱内翻出的挣扎与惊恐,观众通过“想象”完成对“箱内黑暗”与“外界刺激”的感知;“打棍”时,棍法的散乱与急促,也并非真实打斗,而是通过节奏变化外化疯癫者的情绪混乱,这种“无实物表演”让观众脱离现实逻辑,进入京剧“写意”的审美空间,正是虚拟性的核心体现。

Q2:为什么说《打棍出箱》是“老生戏”的代表作?其表演对老生行当有何要求?

A2:《打棍出箱》是老生戏的代表作,因其集中展现了老生行当“唱、念、做、打”的全面技艺,尤其以“做功”和“念白”见长,老生扮演范仲禹,需突破“端庄肃穆”的常规形象,在“疯癫”中保持老生的“骨气”——即便神志不清,唱念仍需有“书生气”的底色,而非纯粹的胡闹,具体要求包括:唱腔上需结合“导板”“原板”“流水”等板式,展现情绪的递进;念白上需“气声”与“炸音”结合,表现疯癫时的语无伦次;身段上需融合“髯口功”“甩发功”“跌扑功”,如“甩发”要表现思绪混乱,“摔僵尸”要体现身体的控制力,这种“文戏武唱”的特点,对老生的综合素养要求极高,使其成为衡量老生演员技艺的重要标杆。