在中国传统戏曲的生态中,“打神搞庙”是一个融合了戏剧表演、民间信仰与民俗活动的独特文化现象,既指代剧目中“打神”这一经典情节,也涵盖庙会等场合中以戏曲酬神娱人的“搞庙”活动,二者如同戏曲舞台的上下场,共同勾勒出艺术与信仰交织的生动图景。

“打神”在戏曲中多指向以“神”为冲突核心的剧目,尤以《打神告庙》最为典型,这出戏取材于《警世通言》中的《王魁负心》,讲述敫桂英资助落书生王魁高中状元后,王魁负情不认,敫桂英悲愤交加,至海神庙中怒打神像、哭诉冤屈的故事,舞台上,“打神”并非简单的暴力宣泄,而是通过程式化的表演艺术,将人物的绝望、愤怒与控诉推向极致,演员的“水袖功”在此刻成为情感的延伸:双袖翻飞如惊涛拍岸,是敫桂英对命运不公的质问;“甩发功”让青丝凌乱飞舞,勾勒出她神思恍惚、肝肠寸断的疯癫之态;唱腔上,从高亢激越的[西皮导板]转为凄楚哀婉的[二黄慢板],字字泣血,句句含悲,将“负心人,天不容,地不容”的控诉直抵人心,值得注意的是,“打神”中的“神”并非反派,而是敫桂英信仰崩塌后的象征——她曾寄望于神明主持公道,却发现神明亦无法庇佑弱者,这种对权威的质疑与反抗,让剧目超越了简单的爱情悲剧,折射出底层民众对“善恶有报”的朴素渴望与现实无力感的交织。

与剧目层面的“打神”相对,“搞庙”则是戏曲在民俗场域中的实践形态,特指庙会、祭祀等活动中以戏曲为媒介的酬神娱人仪式,在中国传统社会,庙宇是社区信仰的中心,而庙会则是民众精神生活的狂欢节,每逢神诞日、节庆或祈求丰收时,村社便会“搞庙”:搭戏台、请戏班,演“神戏”以敬神、娱神,此时的戏曲表演,兼具宗教仪式与大众娱乐的双重属性,江南地区的“庙戏”开演前,常有“破台”仪式:演员扮作神将,用剑刺破戏台红绸,撒五谷杂粮,驱邪纳吉;演出剧目也多与神明相关,如《天仙配》敬奉七仙女,《目连救母》超度亡灵,《关公斩蔡阳》彰显神威,这些剧目通过故事化的演绎,将抽象的信仰具象化,让民众在观戏中理解神明的“功德”,强化社区的信仰认同。“搞庙”中的戏曲也是社交的纽带:方圆数十里的百姓聚集于此,看戏、赶集、祭拜,戏曲的锣鼓声与人群的喧闹声交织,成为乡村生活的重要记忆。

“打神”与“搞庙”看似一静一动、一悲一喜,却在文化逻辑上深度互文。“打神”剧目常被纳入“搞庙”的演出清单,正是因其强烈的戏剧冲突能引发民众的情感共鸣,当敫桂英在庙台上哭打神像时,观众看到的不仅是一个女子的悲剧,更是对“神明是否公正”的集体叩问——这种叩问在庙会的神圣空间中被放大,反而强化了“举头三尺有神明”的敬畏心理,而“搞庙”的世俗氛围,又为“打神”这类悲剧提供了情感宣泄的出口:民众在为敫桂英流泪的同时,也将对现实的不满投射到神明身上,通过“打神”的虚拟行为,完成对心理压力的释放。“打神”中的“庙”与“搞庙”中的“庙”实为同一空间载体:海神庙既是敫桂英个人的信仰寄托,也是村社集体祭祀的场所;戏曲舞台既是演员演绎故事的场所,也是神明与凡人“对话”的媒介,这种空间的重叠,让艺术表演与宗教信仰在“庙”这一核心场域中实现了无缝衔接。

从更广阔的文化视角看,“打神搞庙”体现了中国戏曲“以人为本”的创作智慧与“接地气”的生存策略。“打神”通过个体命运折射集体情绪,让神明走下祭坛,成为民众情感交流的对象;“搞庙”则将戏曲融入民俗肌理,使其在庙会锣鼓中代代相传,避免了“雅部”的曲高和寡,这种艺术与信仰的共生,不仅丰富了戏曲的表现形式,更塑造了中国民众“敬神而不畏神、信神而敢问神”的独特文化心理——既对未知世界保持敬畏,又始终相信人自身的力量。

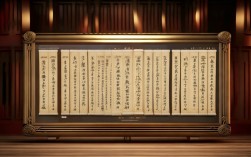

| 庙会戏曲主要类型及功能简表 | |--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------| | 类型 | 时间节点 | 主要剧目示例 | 社会功能 | | 神戏 | 神诞日(如妈祖诞、关帝诞)| 《天仙配》《封神榜》 | 酬神谢恩,强化神明崇拜 | | 节令戏 | 春节、元宵、端午等传统节日| 《白蛇传》(端午)《闹天宫》(春节)| 娱人纳祥,增添节日氛围 | | 赛戏 | 村社祭祀、祈雨仪式 | 《三国演义》《水浒传》选段| 竞技交流,凝聚社群认同 |

相关问答FAQs

“打神”剧目中的神灵形象为何能引发观众共鸣?

神灵形象是民众信仰与情感的投射,“打神”通过敫桂英对神明的“质问”,反映了底层民众对“公正”的渴望——当现实无处申冤时,神明成为最后的寄托;而“打神”的绝望,实则是对“寄托落空”的共情,让观众在悲剧中释放压抑情绪。

现代社会中,“戏曲打神搞庙”活动发生了哪些变化?

随着城市化与世俗化,“搞庙”的宗教仪式感减弱,更多转为民俗文化旅游项目;“打神”剧目则因舞台艺术创新(如现代灯光、舞美设计)获得新生,但庙会中“戏曲+信仰”的传统功能逐渐被“戏曲+娱乐”替代,成为连接传统与现代的文化纽带。